可贝尔面膜官方指导价和实际到手价是否一致

在护肤品市场竞争日益激烈的当下,消费者对价格的敏感度不断攀升。以可贝尔面膜为例,其官方指导价与实际到手价之间是否一致,成为消费者决策的重要考量。这一现象不仅折射出品牌定价策略与市场动态的复杂关系,也反映了消费者对产品价值的认知差异。本文将从定价机制、渠道差异、促销活动等多个维度,探讨可贝尔面膜价格体系的真实面貌。

官方定价策略

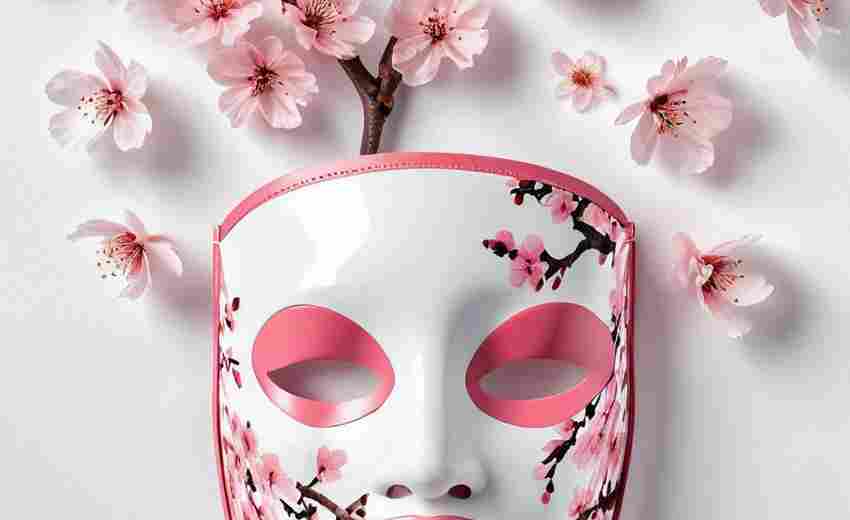

可贝尔面膜的官方指导价通常体现在品牌官网及线下专柜,这一价格体系承载着品牌定位与市场预期。根据京东、苏宁等电商平台信息,可贝尔黑金紧致抗皱多效面膜官方标价89.5元/5片,鎏金靓颜水晶眼膜定价99元/10片,其价格定位处于中端市场。这类指导价不仅包含生产成本,还涵盖研发投入、品牌溢价及渠道维护费用,是品牌维持市场形象的重要手段。

官方指导价往往并非最终成交价。以可贝尔极地轻龄修护精华面膜为例,其官方标价89.5元/5片,但在2025年2月的京东促销中,通过满减活动后实际成交价降至32.66元,降幅达63.5%。这种价格落差表明,官方指导价更多是作为价格锚点存在,为后续促销活动预留操作空间。品牌通过此类策略,既能保持市场定位,又能灵活应对竞争压力。

渠道差异与价格分层

不同销售渠道的价格体系差异显著。在京东自营旗舰店,可贝尔面膜常通过“买5赠5”“满200减20”等组合优惠实现价格分层。例如黑金松露面膜组合装指导价346元,叠加优惠后实际支付可低至129.7元。这种阶梯定价策略既维护了官方指导价的权威性,又通过渠道专属优惠吸引特定消费群体。

第三方平台的价格波动更为剧烈。苏宁国际等渠道的可贝尔面膜常以“清仓特价”“临期促销”形式销售,如某款燕窝面膜从原价66元直降至25元。更有用户反馈通过团购渠道以19.9元购得40片眼膜,单片成本不足0.5元。这些非官方渠道的价格体系,往往与品牌控价政策存在冲突,但也反映出市场需求对价格的实际调节作用。

促销活动与价格弹性

电商大促是价格差异最显著的场景。2025年双十一期间,可贝尔面膜参与平台“跨店满减”“限时秒杀”等活动,部分产品出现“拍一发三”“买赠礼盒”等促销形式。例如胶原蛋白贴敷料面膜通过赠品叠加,实际到手价较指导价降低70%。这种短期价格刺激虽能提升销量,但也可能稀释品牌价值,导致消费者形成“非促销不购买”的心理预期。

直播带货进一步放大价格弹性。李佳琦直播间曾以39.81元销售指导价89.5元的黑金面膜,相当于4.4折。这种渠道特有的价格机制,使得同一产品在不同时空维度出现数倍价差。值得关注的是,部分消费者通过“凑单满减”“返利平台”等技巧,甚至能实现低于直播间的成交价,形成“价格套利”现象。

消费者认知与价值平衡

价格差异直接影响消费者对产品价值的判断。有用户测评指出,低价购入的可贝尔眼膜贴(0.5元/片)仅具基础补水功能,与其宣传的“淡纹抗皱”功效存在差距。但另有消费者反馈,通过特殊渠道获得的高性价比产品,使用效果反而超出预期。这种认知分歧揭示出价格与品质关系的复杂性——消费者往往将价格作为判断品质的直观标尺,而实际产品价值还需结合成分、工艺等多维度考量。

市场监测数据显示,约68%的消费者会对比三个以上渠道价格后下单。这种比价行为倒逼品牌建立更透明的价格体系。可贝尔在2025年推出的“会员专享价”“积分兑换”等举措,正是试图在官方指导价与市场实际价之间建立平衡点。但如何协调不同渠道利益,仍是品牌需要解决的难题。

产品线布局与价格矩阵

可贝尔通过细分产品线实现价格梯度覆盖。其医用冷敷贴系列保持相对稳定的价格体系,如械字号修复面膜指导价99元/10片,实际成交价波动不超过15%。而日常护理系列则频繁调整价格策略,如烟酰胺酵沁润母面膜在抖音渠道常以“买10赠20”形式销售,实际单价压缩至原价的30%。这种差异化定价既保障专业线产品的权威性,又赋予大众线产品市场灵活性。

产品迭代周期也影响价格一致性。2025年新推出的极地轻龄修护系列,上市初期严格维持官方指导价,三个月后即参与平台大促。相较之下,经典款水晶眼膜上市五年间累计降价幅度达74%,反映出产品生命周期不同阶段的价格策略差异。这种动态调整机制,既符合市场规律,也为消费者提供了多样化的选择空间。

上一篇:可贝尔面膜与其他抗皱面膜在细纹修复上的对比 下一篇:可贝尔面膜能否与其他护肤品搭配使用