吐奶后出现皮肤红疹是否提示过敏

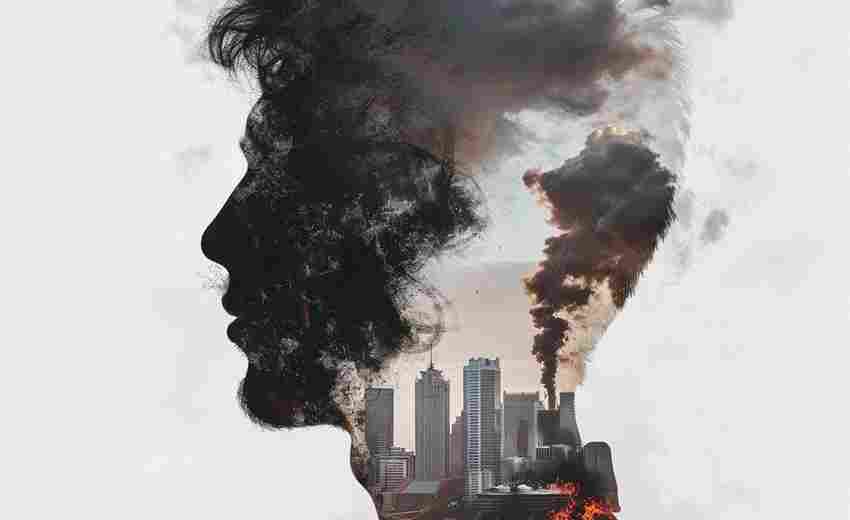

在婴幼儿的成长过程中,吐奶是常见的生理现象,但若伴随皮肤红疹的出现,可能提示着更深层的健康信号。红疹与吐奶的关联性常被家长忽视,或被简单归因于喂养方式不当或环境刺激。医学研究表明,这种组合症状可能是过敏反应的早期预警,尤其当红疹呈现荨麻疹样、伴随瘙痒或快速扩散时,需警惕免疫系统的异常反应。

一、过敏反应的机制与表现

过敏反应的核心是免疫系统对特定物质的异常识别。牛奶蛋白过敏作为婴幼儿最常见的食物过敏类型,主要由IgE介导的免疫反应引发。当牛奶中的酪蛋白或乳清蛋白被误判为“入侵者”时,肥大细胞释放组胺等炎性介质,导致血管扩张和皮肤症状。例如,荨麻疹的典型风团样皮疹可在摄入过敏原后数分钟内出现,且具有“时起时消”的特点。

除IgE介导的急性反应外,非IgE介导的迟发型过敏也可能引发红疹。这类反应通常在接触过敏原后数小时至数天出现,表现为湿疹加重或慢性皮肤炎症。研究显示,约50%的牛奶蛋白过敏患儿会合并皮肤症状,其中30%的病例以红疹为首发表现。此类红疹多分布于面部、颈部和四肢屈侧,可能与皮肤屏障功能受损有关。

二、红疹与吐奶的关联性分析

吐奶后出现红疹需与普通吐奶现象区分。生理性吐奶多因胃食管括约肌发育不全导致,通常不伴随其他症状。而过敏相关吐奶常呈现喷射状,且与红疹存在时间关联性。例如,案例显示7月龄婴儿在饮用奶粉后突发全身红疹,1小时内消退,次日再次摄入时症状复现,符合IgE介导的过敏特征。这种“摄入-反应”的重复性可作为鉴别要点。

从病理生理角度,过敏原通过两种途径触发双重症状:一是直接刺激胃肠道黏膜引发呕吐;二是经血液循环作用于皮肤组织。动物实验发现,β-乳球蛋白等牛奶蛋白片段可穿透婴儿未成熟的肠道屏障,诱发系统性过敏反应。吐奶造成的胃酸反流可能加重皮肤刺激,形成“呕吐-皮肤损伤”的恶性循环。

三、鉴别诊断的关键指标

临床诊断需结合症状特征与实验室检查。急性荨麻疹样红疹伴血管性水肿(如眼睑肿胀)是IgE过敏的典型标志,而慢性湿疹样改变可能提示非IgE机制。粪便检测发现隐血或嗜酸性粒细胞增多,可辅助判断肠道过敏状态。值得注意的是,约15%的乳糖不耐受患儿会因肠道炎症继发皮肤红斑,需通过呼气氢试验与蛋白过敏区分。

家族史与喂养史的采集至关重要。研究显示,父母有过敏史者,婴儿发生食物过敏的风险增加3-5倍。对于混合喂养婴儿,需追溯母亲饮食中的潜在过敏原。例如,母乳中微量的牛奶蛋白足以使敏感婴儿出现症状,这类案例占母乳喂养过敏患儿的12%。

四、干预策略与预后管理

确诊后的首要措施是回避过敏原。对于牛奶蛋白过敏,推荐使用深度水解或氨基酸配方奶粉。临床观察发现,90%的患儿在改用特殊配方后,吐奶频率减少70%以上,红疹在2-4周内消退。药物治疗方面,第二代抗组胺药(如西替利嗪)可缓解急性瘙痒,但需注意6月龄以下婴儿的剂量调整。

长期管理需关注交叉过敏与耐受发展。约80%的牛奶蛋白过敏儿童在3岁前可建立耐受,但早期严格回避是必要条件。推荐每6个月进行口服激发试验,动态评估免疫状态。对于持续过敏者,可尝试口服免疫疗法,但需在专业机构监护下实施。

上一篇:后备箱内数据线防水处理的注意事项 下一篇:吐奶的医学干预方法有哪些