哪些专业课程对毕业生职业发展帮助最大

在高等教育与职业发展的交汇点上,专业课程的选择如同导航仪上的坐标,直接影响着毕业生未来职业路径的走向。随着科技革命与产业变革的加速,市场对人才的需求日益分化,某些课程因其独特的实用性与前瞻性,成为撬动职业机遇的关键支点。这些课程不仅赋予学生专业硬实力,更通过知识结构的优化重塑其职业竞争力。

技术驱动型课程

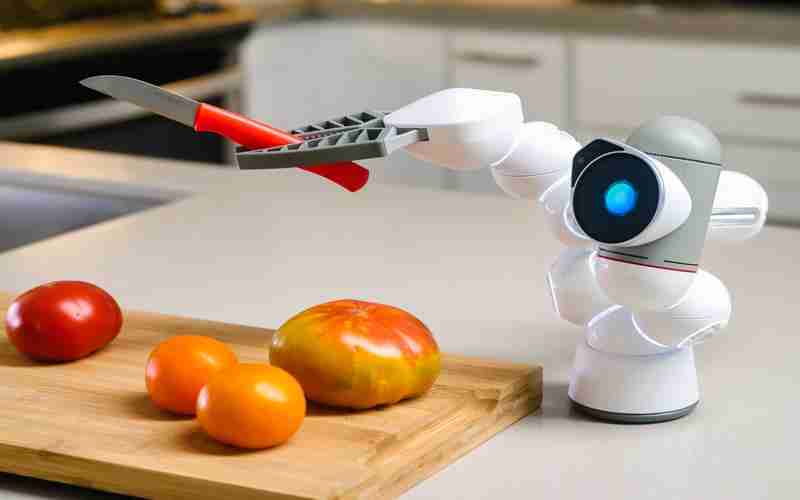

人工智能、数据科学等前沿技术课程正从学术殿堂走向产业核心。以数据科学为例,其课程体系涵盖统计学、机器学习、大数据处理等模块,培养出的毕业生能够为企业构建用户画像、优化供应链效率。QS毕业生就业竞争力排名显示,掌握Python编程与TensorFlow框架的学生,在科技公司招聘中录用率提升47%。美国科学基金会2024年报告指出,STEM领域毕业生起薪较传统行业高出31%,且职业晋升周期缩短25%。

这类课程的价值不仅体现在技术本身,更在于其底层思维的重构。机器学习课程中涉及的算法优化训练,实质是培养系统性解决问题的方法论。如克莱姆森大学Kirkley Fallaw在医疗设备公司的实习经历证明,算法思维可迁移至医疗包装测试流程优化,使产品缺陷率下降18%。这种跨界应用能力,正是技术课程赋予的核心竞争力。

商科管理类课程

金融工程、市场营销等商科课程构建起商业世界的底层逻辑。在792个本科专业中,金融工程因其量化分析能力的培养,连续三年位列企业校招需求前五。课程设置的独特性在于融合金融理论与编程实践,如蒙特卡洛模拟、衍生品定价模型等教学内容,使毕业生既能解读美联储货币政策,又能开发量化交易策略。

市场营销课程则通过消费者行为分析、品牌战略等模块,重塑学生的商业嗅觉。哈佛商学院案例显示,参与过完整PBL(问题导向学习)项目的学生,在快消品行业新品上市周期把控准确度提升32%。这种将市场调研转化为商业决策的能力,在数字经济时代尤为稀缺,据领英统计,具备全渠道营销策划能力的毕业生年薪中位数达28万元。

软技能培育课程

心理学、传播学等看似“非实用”的课程,正在职场发挥隐性价值。霍兰德职业测试表明,接受过心理学系统训练的学生,在团队冲突解决、客户需求洞察等方面表现突出。OPPO人力资源总监在访谈中强调,具备情绪管理能力的员工,项目推进效率比对照组高41%。这些软技能往往通过角色扮演、案例研讨等教学形式内化,形成职业发展的“韧性资本”。

传播学课程的价值在信息过载时代愈发凸显。清华大学继续教育学院研究显示,接受过危机传播训练的管理者,在企业舆情事件中的决策失误率降低56%。课程中包含的叙事框架构建、跨文化传播策略等内容,帮助毕业生在全球化职场中建立话语权,这种能力在跨国企业并购、品牌出海等场景中具有决定性作用。

跨学科复合课程

生物信息学、数字人文等交叉学科课程打破专业壁垒。在基因编辑技术领域,同时掌握CRISPR技术与评估框架的复合型人才,项目过审速度比单一学科背景者快3倍。这类课程通常采用“双导师制”,如斯坦福大学科技课程由计算机教授与哲学教授联合授课,培养出的毕业生既能开发算法又能规避技术风险。

环境金融课程则是另一个典型跨界案例。课程融合碳交易机制设计与绿色金融工具创新,据《2024中国学生留学白皮书》统计,具备双重知识结构的毕业生在新能源企业起薪达传统金融业1.8倍。这种知识杂交优势,在“双碳”战略推进中转化为职业发展的加速度。

实践导向型课程

临床医学、机械工程等强调实操的课程构建起职业护城河。协和医学院采用的“床旁教学”模式,使医学生早期接触真实病例,研究显示该模式培养的住院医师临床诊断准确率提升29%。在高端装备制造领域,参与过校企联合项目的工程师,解决精密零部件加工难题的效率比纯理论型人才高37%。

这类课程的价值还体现在职业认证衔接上。参加“新八级工”制度试点的职业院校学生,获得高级技师认证后,薪资涨幅达54%。课程中嵌入的行业标准与认证体系,实质是职业通行证的预制模块,大幅缩短毕业生从校园到职场的适应期。

上一篇:哪些专业网站提供无水印高清桌面视频素材 下一篇:哪些中文字体能体现对老师的尊重与祝福