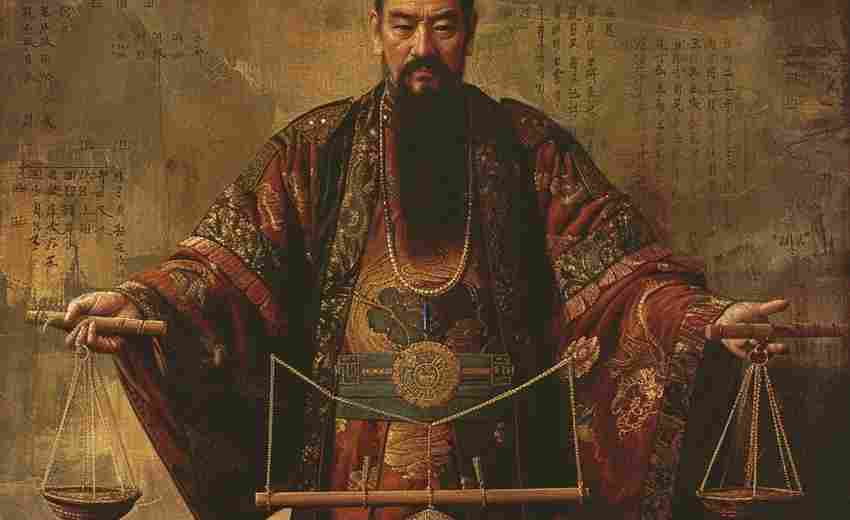

商鞅变法中抑商政策与土地私有化有何关联

公元前四世纪中叶的渭水之滨,秦国正经历着裂变式的社会重构。商鞅推行的变法运动,在瓦解宗法分封制的以近乎暴烈的方式重塑着农耕文明的经济根基。在这场涉及土地制度、职业分工、社会等级的全方位变革中,"抑商"政策与土地私有化看似矛盾的制度设计,实则构成了相互支撑的治理体系。当铁犁划破阡陌纵横的井田,青铜货币的流通声却在法令限制下渐趋沉寂,这种看似悖论的政策组合,暗含着早期帝制国家建构的深层逻辑。

一、经济基础重构

商鞅变法前的秦国,土地制度仍保留着浓厚的周代井田制残余。贵族阶层通过宗法网络控制土地资源,农民被束缚在"公田"与"私田"交织的生产体系中。商鞅推行的"废井田,开阡陌"政策,并非单纯的土地私有化宣言,而是通过打破土地占有与宗法身份的直接关联,建立国家主导的土地分配机制。考古发现的青川木牍显示,秦简《为田律》详细规定了不同爵位对应的田宅标准,将土地授予与军功爵制直接挂钩。

这种制度创新使土地成为国家调控社会流动的工具。农民通过耕战获得土地所有权,商贾却因"市利之租倍重"的政策限制难以积累财富。湖北云梦睡虎地秦简中的《金布律》记载,商人交易需缴纳高达20%的营业税,这种差别化赋税设计实质是将商业利润转化为国家财政资源。土地私有化与抑商政策的协同作用,构建起"农战立国"的经济闭环。

二、社会控制机制

商鞅变法创造性地将户籍制度与土地制度相结合。云梦秦简《编户律》显示,秦国实行严格的"名田宅"制度,土地分配完全依据户籍登记进行。这种设计不仅便于国家征收赋税,更重要的是通过将人口固定在土地上,消解了商业活动带来的流动性风险。商人若想购置田产,必须放弃市籍转为农户,这种制度性歧视迫使社会资源向农业领域集中。

法律层面的抑商措施更具系统性。《商君书·垦令》明确提出"使商无得籴,农无得粜",通过切断粮食流通环节抑制商业资本扩张。张家山汉简《二年律令》虽然晚出,但其继承的秦代抑商政策显示,商人子弟不得仕宦为吏的规定持续影响着社会流动渠道。这种制度性排斥,确保了土地私有化不会导致财富向非生产性领域过度集中。

三、军事动员体系

军功爵制与土地授予的联动机制,构成了秦国特有的军事动员模式。湖北荆州出土的《奏谳书》案例显示,普通士卒斩获敌首即可获得爵位和田宅赏赐。这种将暴力产出直接转化为土地财富的制度设计,使军事扩张成为解决土地分配矛盾的有效途径。与此抑商政策削弱了商业资本的积累能力,迫使社会精英只能通过军功途径获取政治经济资源。

土地私有化创造的自耕农阶层,为全民皆兵的军事体制提供了稳定兵源。里耶秦简中的戍卒名籍显示,秦国适龄男子普遍接受军事训练,这种全民军事化状态得以维持的经济基础,正是每个家庭拥有的小块土地。商业活动的抑制则避免了农业劳动力流失,确保"耕战"国策的持续运转。

四、意识形态塑造

本末观"的理论建构为政策组合提供了合法性支撑。商鞅提出的"国之所以兴者,农战也",将农业确立为立国之本,商业则被贬为危害国家的"末业"。这种价值评判并非简单的职业歧视,而是服务于国家汲取资源的现实需要。土地私有化使农民与土地建立直接产权关系,强化了"重本"理念的物质基础,《吕氏春秋·上农》篇记载的"民农则朴,朴则易用",揭示了政策背后的统治逻辑。

官方话语体系中的商人形象建构颇具策略性。睡虎地秦简《法律答问》将商人列为"七科谪"之一,与罪吏、亡命并列。这种污名化操作不仅降低了商业活动的社会声望,更重要的是消解了商人群体可能形成的政治影响力。当土地成为衡量社会价值的核心尺度,商业资本自然难以获得正当性认同。

五、制度遗产影响

秦汉帝国的建立验证了这种政策组合的历史效能。司马迁在《史记·平准书》中记载的"汉兴,接秦之弊",揭示出抑商政策在汉初的延续性。晁错"贵粟论"主张的"使民以粟为赏罚",本质上是商鞅农战思想的变形发展。土地私有化创造的编户齐民体制,成为帝制时代国家治理的基石,而抑商政策则演变为调节经济结构的政策工具。

这种制度遗产的深远影响在唐宋之际显现出历史张力。随着商品经济发展,国家逐渐放松抑商政策,但土地私有制始终是传统经济的核心特征。王安石变法中的青苗法改革,试图在土地私有制框架内注入金融要素,却因触动既得利益集团而失败,这反证了商鞅政策组合的历史惯性。当18世纪欧洲重农学派推崇中国农业模式时,他们观察到的正是这种政策组合千年演化的结果。

上一篇:商鞅变法中军市政策对商人有何特殊待遇 下一篇:喉咙痛伴随发烧应如何安排饮食