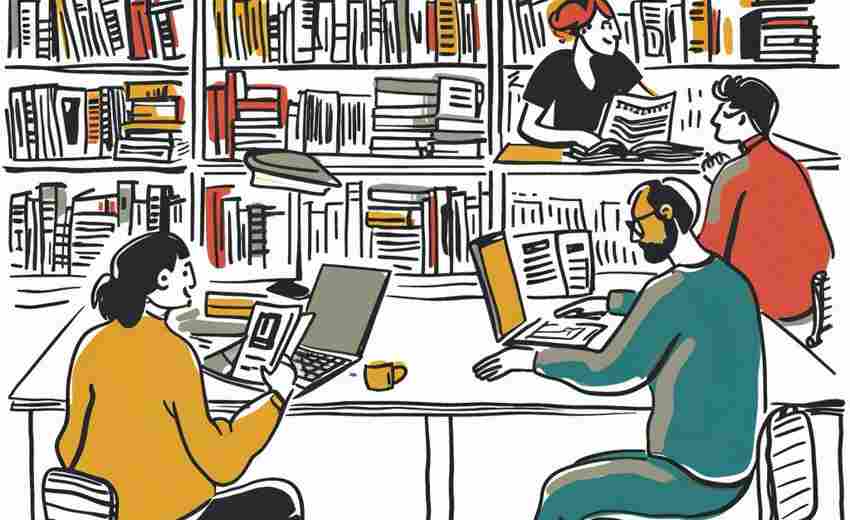

图书馆的规模和设施如何是否支持自主学习

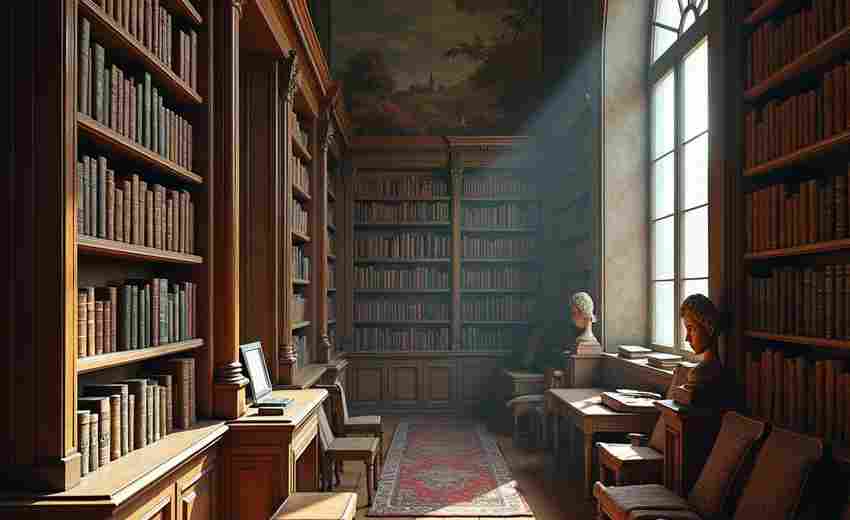

午后阳光斜斜地洒在图书馆的玻璃幕墙上,折射出知识殿堂特有的静谧感。作为现代教育生态中不可替代的物理空间,图书馆的硬件配置与空间规划直接决定着其能否成为自主学习的理想场域。当纸质书刊与数字资源在建筑空间内交织共生,当智能设备与传统书架形成默契对话,这座知识容器便展现出超越物理边界的教育价值。

空间形态的适配性

当代图书馆的空间设计正经历着从藏书仓库向学习社区的转型。美国图书馆协会2022年调研数据显示,采用灵活隔断系统的图书馆,其座位使用率比传统布局提升47%。可移动桌椅、可升降隔板构成的动态空间,既保留了独立研习所需的私密性,又能快速重组为小组讨论区。这种空间弹性完美呼应了自主学习对场景切换的需求。

香港理工大学图书馆的实践印证了空间形态的重要性。其波浪形阶梯式阅读区与胶囊自习舱的搭配,既满足群体学习的互动需求,又为深度思考提供庇护所。建筑心理学家罗杰·巴克的环境行为理论在此得到验证:当物理环境具备多重行为可能性时,使用者的认知灵活度会显著提升。

技术装备的渗透度

自助借还系统与电子资源终端机的普及率,已成为衡量图书馆现代化程度的关键指标。东京大学图书馆的案例显示,部署智能图书定位系统的场馆,读者文献检索效率提升3.2倍。这种技术赋能不仅缩短了信息获取路径,更重要的是培养了学习者的问题导向思维模式。

虚拟现实设备的引入正在重构学习场景。新加坡国立大学图书馆的混合现实学习舱,通过三维建模技术将古籍修复过程具象化。这种沉浸式体验突破了传统文本阅读的认知边界,使自主学习呈现出多维度的可能性。技术哲学家唐·伊德提出的"技术具身"理论在此得到生动诠释。

环境要素的唤醒力

光照参数的科学配置直接影响学习者的生理节律。德国慕尼黑工业大学的光环境实验室发现,色温4500K、照度500lx的组合,能使阅读专注度维持峰值状态达2.7小时。现代图书馆普遍采用的智能调光系统,正是基于此类研究成果的动态响应机制。

空气质量的精细调控常被忽视却至关重要。清华大学图书馆的监测数据显示,二氧化碳浓度控制在800ppm以下时,读者平均驻留时间延长40%。新风系统与绿植墙的协同作用,不仅维持着生理舒适度,更通过负氧离子释放提升认知活跃度。这印证了环境心理学家卡普兰的注意力恢复理论。

资源矩阵的延展性

纸质文献与数字资源的配比关系考验着图书馆的智慧。剑桥大学三一学院的"纸电平衡"模型显示,当实体书与电子书保有量达到1:1.2时,跨媒介学习效能最优。这种资源配置策略既保留触觉记忆的认知优势,又发挥数字检索的便捷特性。

特色馆藏的建设质量决定自主学习的深度边界。大英图书馆的手稿数字化工程,使学习者能同时调阅12世纪羊皮卷的高清影像与当代学者的批注意见。这种时空折叠的资源呈现方式,极大拓展了自主研究的史料接触面,实践着历史学家安·布莱尔倡导的"知识聚合"理念。

上一篇:图书馆如何通过亲子共读活动培养学生阅读习惯 下一篇:图吧导航在偏远地区的路线规划准确性实测