如何应对移动服务中的捆绑销售行为

手机屏幕上弹出的"套餐优惠"弹窗,往往暗藏捆绑销售的陷阱。当用户点击"立即升级"后,才发现话费套餐里绑定着从未使用的云盘会员、视频网站VIP等附加服务。这种经营模式在通讯运营商、互联网平台中已形成系统性操作,2023年中国消费者协会数据显示,通信服务投诉中48.6%涉及捆绑消费。消费者在享受数字化便利的正面临着日益复杂的消费权益保护挑战。

用户知情权保障

移动服务捆绑销售的核心问题在于信息不对称。运营商常将附加服务条款隐藏在冗长的用户协议中,或在办理流程中设置诱导性界面。北京邮电大学2022年的抽样调查显示,76%的用户在办理套餐时未完整阅读协议内容,其中83%的用户事后发现存在未明示的增值服务。

提升用户自主选择权的关键在于建立透明化披露机制。欧盟《数字服务法》要求平台必须用简明语言标注附加服务,并以独立弹窗形式进行二次确认。国内可借鉴这种"分级披露"制度,对核心服务与附加产品实施界面隔离,强制要求运营商对每个绑定项目进行费用明示与功能说明。

法律规制完善

现行《消费者权益保护法》对捆绑销售的界定存在模糊地带。2021年某省通信管理局处罚案例显示,运营商将"免费体验套餐"转化为自动续费服务的行为,因法律条款不明确仅被处以3万元罚款。这与其获得的数百万元收益形成鲜明对比,违法成本与收益严重失衡。

亟需建立梯度化处罚体系。可参考韩国《电气通信事业法》的"服务捆绑限制条款",按捆绑销售额度实施阶梯式罚款,对累计违规企业启动经营许可复核机制。同时引入"集体诉讼制度",允许消费者协会代表用户主张权益,解决个体维权成本过高的问题。

技术手段赋能

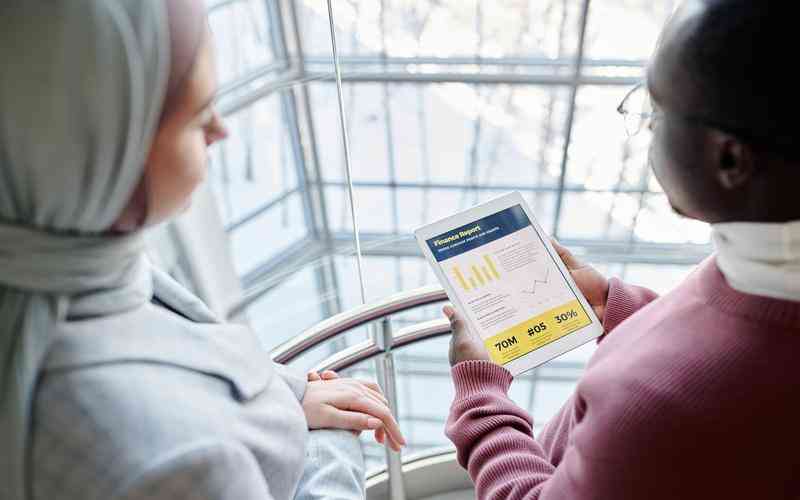

数字技术正在重塑消费监督模式。第三方开发者已推出"套餐解析器"等开源工具,通过OCR识别自动提取协议中的关键条款。这类工具在大学生群体中的使用率已达32%,帮助用户平均节省18%的通信开支。但技术手段的合法性边界需要明确,避免引发新的隐私泄露风险。

运营商系统改造具有根本性作用。某沿海省份试点运行的"消费确认区块链平台",将用户确认动作实时上链存证。该平台运行半年后,相关投诉量下降67%,证明技术约束能够有效规范营销行为。这种可追溯、不可篡改的确认机制,为构建可信消费环境提供了新思路。

行业生态重构

打破捆绑销售困局需要价值链重塑。互联网企业主导的"会员生态体系"客观上助长了捆绑销售,某视频平台财报显示,联合会员为其贡献了41%的新增营收。但用户调研数据显示,68%的联合会员存在服务闲置,这种虚假繁荣终将损害行业信誉。

建立开放型服务体系成为破局关键。英国电信实施的"模块化资费体系"允许用户自主组合服务模块,虽然初期导致ARPU值下降9%,但用户留存率提升23个百分点。这种"用户主权"导向的商业模式,或将成为通信服务转型的重要方向。

上一篇:如何应对学习中的分心与拖延问题 下一篇:如何应对维权过程中的网络与谣言