如何结合灾害风险评估实验开展分组协作教学

随着全球气候变化与城市化进程加速,自然灾害的复合性与链生性特征日益显著,传统灾害教育模式已难以满足现代社会对风险防控人才的需求。分组协作教学通过模拟真实灾害场景下的风险评估实验,不仅能够培养学生的跨学科思维与实践能力,更可依托团队协作机制提升复杂问题的解决效率。这种教学模式将抽象的理论转化为可操作的实验流程,使学习者在角色分工、数据交互与决策优化的过程中形成系统性风险认知框架。

教学设计框架重构

灾害风险评估实验的分组协作教学需以"认知-实践-决策"为逻辑主线构建教学框架。在认知层面,教师可借鉴BOPPPS教学模式,通过灾害案例视频导入激发学生兴趣,例如展示郑州特大暴雨中的地铁浸水场景,引导学生识别致灾因子与承灾体脆弱性特征。在实验准备阶段,可结合《应急管理信息系统》课程设计理念,要求各小组提前收集区域历史灾害数据、地理信息及应急预案等基础资料,建立多维数据库。

实践环节需突破传统实验室边界,采用"情景构建+任务驱动"的复合模式。参考上海市基层应急预案编制中的情景模拟方法,可设置城市内涝风险评估任务:一组负责水文模型参数校准,二组开展社区脆弱性调查,三组模拟应急资源调度。这种模块化分工不仅契合风险管理过程中风险识别、评估与决策的技术流程,还能让学生在数据共享中理解灾害链式反应机制。北京师范大学灾害风险科学学科建设的多维度研究体系为此类教学设计提供了理论支撑。

实验任务分层设计

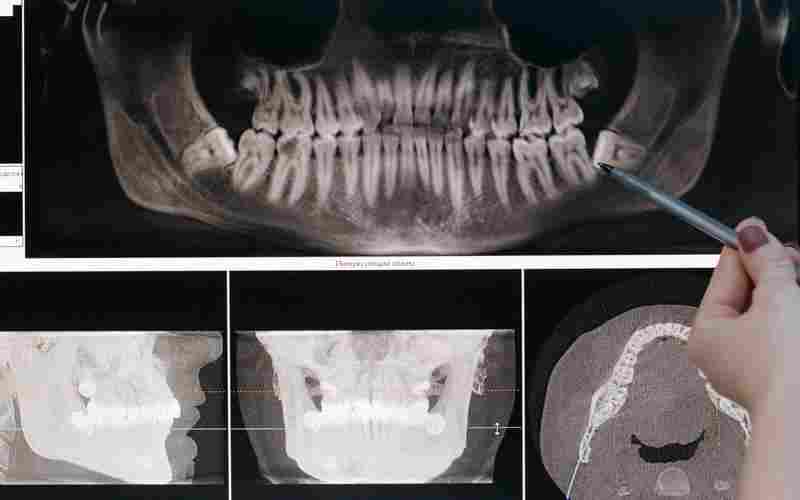

任务设计需遵循"基础能力培养-高阶思维发展"的进阶路径。初级阶段可设置单灾种风险评估实验,如地震液化潜势分析,要求各小组分别完成地质勘探数据解读、建筑物抗震系数计算及人员疏散路线规划。此阶段可参考《高等学校实验室安全分级分类管理办法》中的风险等级划分理念,引导学生建立风险矩阵评估模型。

进阶阶段应侧重多灾种耦合分析,例如台风路径预测叠加城市内涝模拟。在此过程中,可引入中国再保险公司的巨灾模型,让学生理解风险叠加效应。某高校在地理单元教学中设计的"灾害成因树"分析工具,有效帮助学生梳理致灾因子间的关联性。通过角色扮演应急指挥中心成员,学生需综合运用GIS空间分析、损失预评估等技术,这种实践模式与应急管理部开展的全国自然灾害综合风险普查工作形成教学映射。

协作机制动态构建

分组协作不应停留在简单任务分配层面,而应建立知识共享与决策博弈机制。参考《基层应急预案编制参考》中的桌面推演流程,可设置"灾害应急指挥部"模拟场景:数据监测组实时更新灾情信息,风险评估组输出风险热力图,决策组需在限定时间内制定疏散方案。这种压力测试能有效锻炼学生的临场决策能力,某中学在制作灾害应急包活动中采用的限时挑战模式,同样印证了时间约束对团队协作效率的提升作用。

引入竞争性协作机制可激发创新思维。例如在滑坡风险评估实验中,要求各小组分别代表机构、科研单位与社区居民等利益相关方,基于不同立场提出风险防控方案。这种设计借鉴了多灾种风险评估报告中的利益相关者分析方法,某高校在地理辩论赛中使用的角色对抗模式,有效培养了学生的换位思考能力。最终通过方案听证会实现观点碰撞,形成兼顾安全性与经济性的优化方案。

技术工具融合应用

智慧教育技术的嵌入是提升实验教学成效的关键。虚拟现实技术可还原灾害现场空间特征,某自然灾害体验馆设计的地震模拟平台,通过六自由度震动装置让学生直观感受不同震级的破坏效应。物联网传感器的应用使实验数据采集更具实时性,例如在洪水风险评估中部署水位监测设备,各小组可通过移动终端获取动态数据流,这种教学模式与应急管理部推动的智能监测网络建设形成呼应。

数据处理环节需构建云端协作平台。借鉴雨课堂的多元交互功能,可开发专属的灾害风险评估系统,支持多终端数据同步与版本控制。某研究团队在台风路径预测教学中采用的协同标注系统,允许学生在同一数字地图上叠加各自的分析结果。区块链技术的引入则可确保实验过程数据的不可篡改性,为教学评价提供可信溯源依据,这种创新应用与《应急管理信息系统》课程强调的数据安全保障要求高度契合。

评价体系多维创新

过程性评价应贯穿实验教学全程。在滑坡风险评估项目中,除最终报告外,需记录小组讨论录音、数据校验记录及模型迭代日志。这种评价方式参考了《实验室安全分级分类管理办法》中的动态监测理念,某高校在制作安全标志课程中采用的过程性成长档案,成功实现了学习轨迹的可视化呈现。

引入第三方评价机制可提升考核客观性。邀请应急管理部门专家参与方案评审,或对接真实社区开展风险评估服务。北京师范大学在灾害风险学科建设中建立的"政产学研用"协同机制,为教学评价提供了社会价值转化通道。某中学在应急包设计作业中引入的同伴互评机制,通过结构化反馈阶梯促进学生认知迭代,这种多元主体参与的评价体系与智慧应急科技发展战略强调的社会协同理念深度契合。

上一篇:如何结合游戏机制优化宠物技能连招效果 下一篇:如何结合课堂内容布置实用型作业