如何通过悬念式故事让他对你念念不忘

在人类漫长的叙事历史中,“悬念”始终是捕获注意力的黄金钥匙。古希腊悲剧用命运无常制造颤栗,维多利亚时代小说以章节结尾的“且听下回分解”牵引读者彻夜难眠,而现代影视剧更擅长用倒计时与身份谜团让观众欲罢不能。这种跨越时空的叙事智慧,本质上是对人性好奇本能的精准拿捏——当故事在已知与未知之间撕开裂缝时,人类大脑会分泌多巴胺驱动探索行为,如同黑暗中追逐光点的飞蛾。

悬念的触发机制

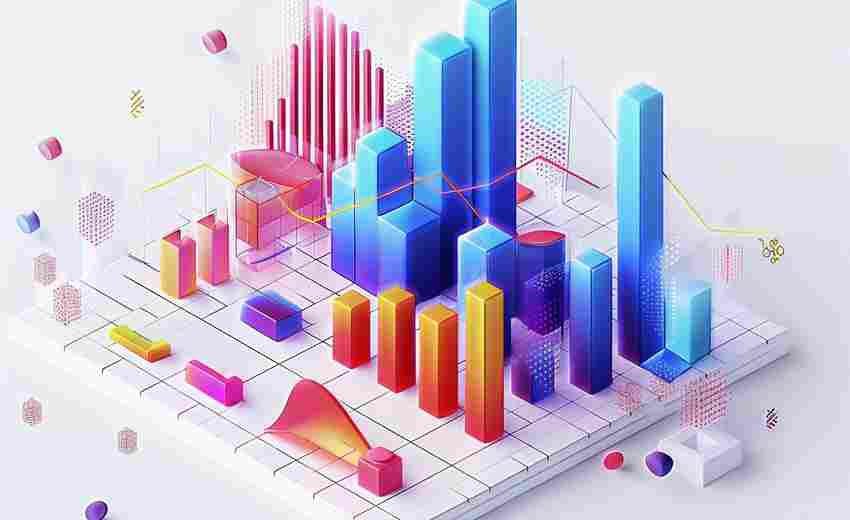

悬念的本质是认知失衡。心理学研究发现,当人脑接收不完整信息时,前额叶皮层会激活预测回路,持续生成假设并验证,这种思维惯性被称为“蔡格尼克效应”。希区柯克著名的“桌底理论”印证了这点:观众对已知危险的关注度远超突发惊吓,因为前者激活了持续预测的神经机制。

有效悬念需满足双重条件:危机必须真实存在,且解决路径充满变数。在《不请自来》中,主人公安娜归家后遭遇的灵异事件,既包含母亲死亡的未解之谜,又暗示其精神状态的不可靠性,形成双重不确定性漩涡。这种设计迫使观众在“超自然现象”与“心理疾病”两种解释间反复摇摆。

现代神经科学进一步揭示,悬念引发的焦虑感与期待感会刺激杏仁核与伏隔核协同工作。当《长安十二时辰》用倒计时营造紧迫感时,观众的心率与呼吸频率会无意识同步剧情节奏,形成生理层面的沉浸体验。

情感投射的锚点

悬念的持久效力依赖于情感共鸣。叙事学中的“情感移植理论”指出,观众只会对能引发自我投射的角色产生持续关注。美剧《致命ID》通过多重视角叙事,让观众在人格分裂患者的意识迷宫中,不断将自我认知代入不同分身,每个身份揭晓都成为重新校准情感锚点的契机。

塑造共情需要精密的情感坐标系。《黑天鹅》将艺术追求与心理崩塌并置,观众既能理解妮娜对完美的执着,又对她逐渐失控的状态产生恐惧。这种矛盾情感如同磁铁两极,既相互排斥又不可分割,形成持久的情感张力。

神经影像学研究显示,当观众发现角色选择与自身道德准则冲突时,前扣带皮层会出现显著激活。这种认知失调产生的心理不适,反而强化了记忆存储效率。正如《暴裂无声》中哑父寻子的沉默抗争,让观众在无力感中形成刻骨的情感印记。

结构设计的迷宫

悬念叙事的骨架需要悖论支撑。托多洛夫的叙事二重结构理论认为,优秀悬疑作品包含表层的“显性故事”与深层的“隐性故事”。《嫌疑人X的献身》开篇展示的完美犯罪,实则是数学家为掩盖更大真相制造的认知屏障,这种结构性欺诈让真相揭晓时产生核爆级冲击。

多线叙事如同精密钟表齿轮。《心迷宫》采用环形叙事结构,同一具尸体在不同视角下呈现迥异面貌,每个叙述者都携带部分真相碎片。观众必须像考古学家般拼接陶片,这种主动参与感使悬念效力呈几何级增长。

现代剧集创新的“即刻反馈”模式,实质是悬念密度的重新配置。《大理寺少卿游》将传统探案流程压缩为三分钟推理秀,用高频次的小悬念替代长线铺陈。这种叙事节奏更契合短视频时代观众的认知耐受力,使多巴胺分泌曲线保持稳定波动。

节奏控制的呼吸

悬念需要呼吸间隙。戏剧理论中的“抑制-释放”模型强调,持续高压会降低感知敏感度。《繁城之下》每解决一个谜题就引入更大危机,如同交响乐章的强弱交替,让观众情绪在紧张与松弛间螺旋上升。

时间变量的运用堪称终极杠杆。《莲花楼》将十年恩怨压缩为十二时辰,物理时间的紧迫感与心理时间的延展感形成张力。当李莲花在沙漏将尽时揭开真相,观众体验到的不仅是谜底揭晓的快感,更是对时间哲学的本能敬畏。

角色塑造的迷雾

人物的不可靠性是悬疑的催化剂。《催眠大师》中的治疗师徐瑞宁,表面是掌控全局的施救者,实则是需要被治愈的患者。这种角色定位的镜像反转,使观众在认知颠覆中经历思维地震。

细节的种子需早早在迷雾中埋下。《烈日灼心》三个逃犯抚养孤女的设定,既是救赎象征也是罪证伏笔。当观众后期回望时,会发现每个温情瞬间都暗藏命运狞笑,这种延迟领悟的震撼往往比即时惊吓更具破坏力。

上一篇:如何通过恢复模式解除手机锁定状态 下一篇:如何通过情感化互动重新激活维权会员的忠诚度