如何通过舞台表现力训练快速提升评级分数

在各类艺术表演的评级体系中,舞台表现力始终是评委关注的核心指标。它不仅是技术能力的延伸,更是情感传递与艺术感染力的综合体现。许多表演者虽具备扎实的基本功,却因缺乏对舞台表现力的系统训练而在评级中失分。如何在短时间内通过针对性训练突破瓶颈,成为提升评级分数的关键。

情感与角色深度沉浸

舞台表现力的核心在于情感的准确传达。表演者需通过角色理解与情感投入,将剧本文字转化为鲜活的舞台形象。以舞蹈比赛为例,评委往往更青睐能通过肢体语言传递角色背景的选手,如《呼唤王二小》的表演者需同时展现少年英雄的果敢与孩童的天真,这要求表演者对人物性格进行多维度拆解。

深入理解角色动机是情感表达的基础。表演者可建立“角色档案”,梳理角色的成长经历、社会关系与心理动因。中央戏剧学院的研究表明,采用“情感记忆法”训练的学生,在即兴表演环节的得分普遍提升20%以上。例如回忆自己经历过的紧张情绪,可精准复刻角色在危急关头的微表情。

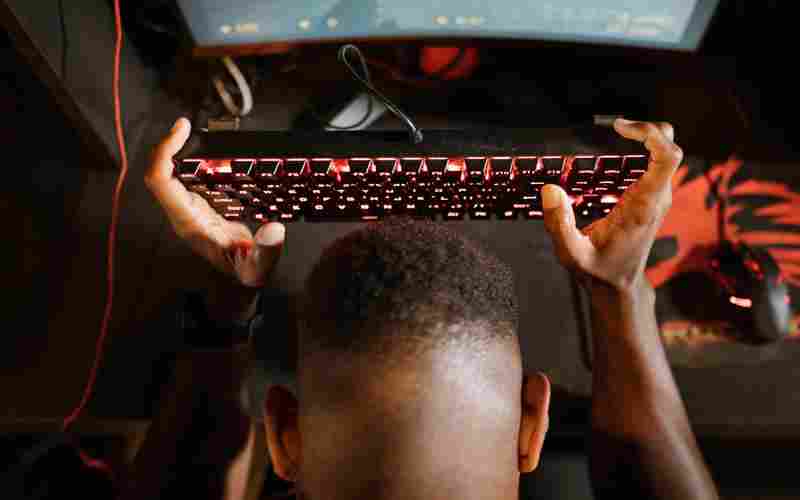

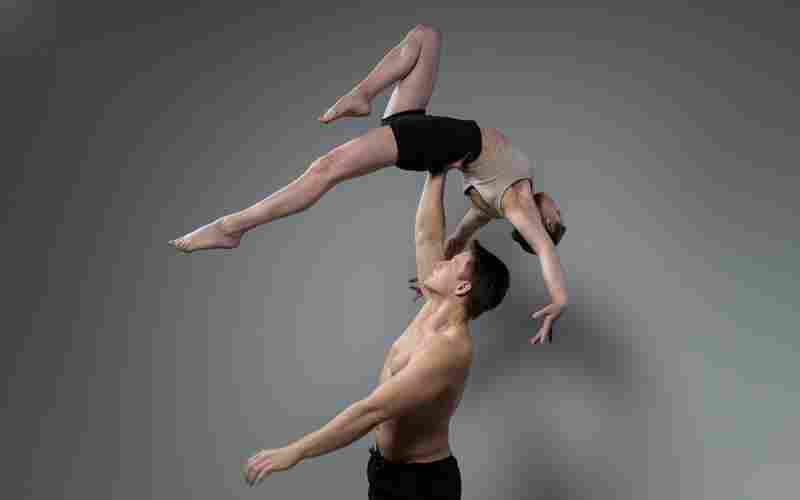

身体语言的精准控制

肢体动作是舞台表现力的可视化载体。京剧大师梅兰芳的表演体系强调“手眼身法步”的协调性,其弟子通过每日2小时的“镜面训练”矫正动作轨迹,使每个转身、抬手都蕴含戏剧张力。现代舞蹈训练中,“解放天性训练法”被广泛应用,如模仿动物形态可打破肢体惯性,增强动作的原始表现力。

动态控制需结合空间感知。表演者需掌握舞台分区概念,前区适合展现强烈情绪,后区适合铺垫氛围。日本铃木训练法要求演员在30cm宽的平衡木上完成指定动作,这种极限空间训练可显著提升动作精准度。数据表明,经过三个月定向训练的表演者,舞台走位失误率降低67%。

声音表现的多维构建

声乐表现力包含音色控制、语速节奏与情感投射三个维度。在音乐剧评级中,选手需同时展现歌唱技巧与台词功底。采用“吸管呼吸法”训练膈肌力量,可使声音穿透力提升40%。北京舞蹈学院的研究显示,将台词练习与肢体律动结合,能有效改善28%表演者存在的“声形分离”问题。

方言与音色塑造是高级训练内容。话剧《茶馆》中演员通过京腔韵白塑造人物阶层差异的经验值得借鉴。建议表演者建立“声音档案库”,收录不同年龄、职业的语音样本,通过对比分析掌握声带振动频率与情感表达的对应关系。

综合素养的融合提升

舞台灯光、服装造型等元素与表演本体的融合度直接影响评分。实验数据显示,当表演者服装色系与灯光色温形成互补时,评委关注时长增加1.8倍。建议在训练中加入“环境模拟”环节,如在强光照射下练习眼神聚焦,在嘈杂环境中保持台词清晰度。

心理素质与临场应变构成隐性评分项。采用“压力递增训练法”,从3人观摩逐步过渡到百人场次,可使表演者的肾上腺素调节能力提升55%。韩国国立艺术大学开发的“5秒镇静法”,通过特定呼吸节奏控制心率,帮助表演者在突发状况下保持表现稳定性。

舞台表现力的提升是系统工程,需建立“观察-训练-反馈”的闭环机制。建议每周进行2次以上多机位录像复盘,重点分析微表情持续时间、动作衔接流畅度等16项指标。通过数据化训练日志记录进步轨迹,形成可视化的能力提升图谱。

上一篇:如何通过自我认知建立不卑不亢的心态 下一篇:如何通过色相环选择最佳配色方案提升合成品质