孕妇误服诺氟沙星胶囊后需要采取哪些紧急措施

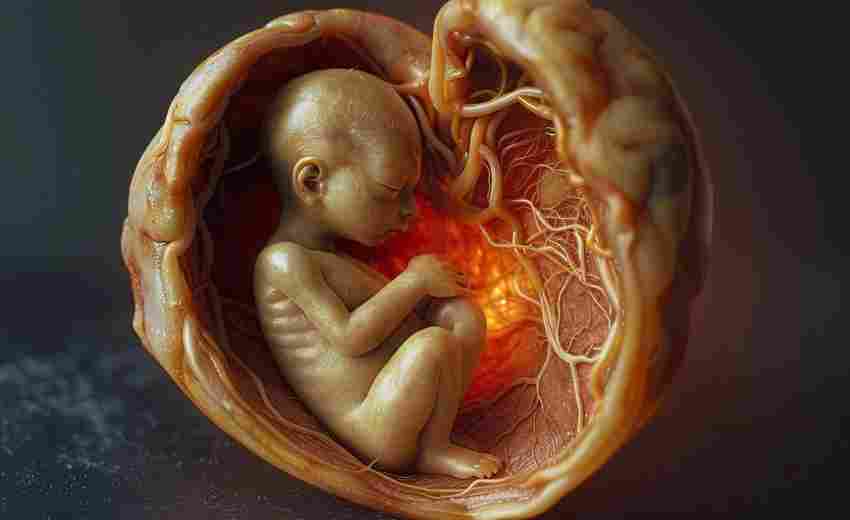

在妊娠这一特殊生理阶段,药物的使用往往牵动着母婴双重健康。诺氟沙星作为喹诺酮类抗生素,其药品说明书中明确标注“孕妇禁用”字样,这与动物实验及临床观察发现的潜在致畸风险密切相关。当孕妇因疏忽误服该药物时,胚胎可能面临骨骼发育异常、神经系统损伤等威胁。此刻的时间窗口尤为珍贵,及时采取科学干预措施,是平衡治疗风险与保护胎儿健康的关键。

风险分级与时间确认

误服药物的孕周是判断风险的核心要素。医学界普遍采用“全或无”理论解释妊娠28天内(即末次月经后4周内)的药物影响:此阶段胚胎尚未着床或处于细胞分裂早期,药物若造成损害通常导致自然流产,若无流产迹象则视为未受影响。例如,某案例中孕妇在末次月经后第25天服用诺氟沙星,后续产检显示胎儿发育正常,印证了该阶段风险特点。

若药物暴露发生在妊娠5-8周(受精后3-8周),风险等级显著升高。此阶段正值胚胎器官分化高峰期,被称为“致畸敏感期”。研究显示,喹诺酮类药物在此时期可能干扰胎儿软骨细胞代谢,导致关节病变。临床统计发现,该阶段使用诺氟沙星的孕妇中,约12%出现胎儿超声指标异常,显著高于未暴露组。

医学干预的黄金步骤

发现误服后的前6小时是医学干预的黄金时间窗。清醒状态下且未超过4小时的孕妇,可采用刺激咽后壁法催吐,每次饮温水300-500ml后重复操作,直至呕吐物澄清。但需注意,妊娠剧吐或合并食管静脉曲张者禁用此法。某三甲医院急诊科数据显示,及时催吐可使药物吸收量降低40%-60%。

对于超过4小时或意识模糊者,洗胃成为必要手段。医疗机构通常采用37℃温盐水进行胃灌洗,同时监测电解质平衡。值得注意的是,洗胃过程中需严格控制负压,避免诱发子宫收缩。后续配合活性炭吸附(剂量按1g/kg计算)与硫酸镁导泻,形成“三位一体”的毒物清除方案。

产检体系的特殊监控

药物暴露后需建立专项产检档案。妊娠11-13周进行的NT检查(颈项透明层厚度测量)是首个重要节点,正常值应小于2.5mm。研究显示,NT增厚合并药物暴露史,胎儿染色体异常风险增加8倍。某省级产前诊断中心统计,286例诺氟沙星暴露孕妇中,NT异常者后续确诊畸形的比例达67%。

中孕期排畸检查需多维度推进。除了常规的唐氏筛查,建议增加胎儿心脏彩超及长骨测量。四维彩超对关节结构的显像分辨率可达0.5mm,能早期发现喹诺酮类药物特有的“软骨发育不良”征象。某跨国队列研究追踪显示,加强超声监测使畸形检出时间平均提前3.2周,为临床决策争取宝贵时间。

决策与支持系统

风险告知需遵循“双轨制”原则。一方面如实告知FDA药物分级中诺氟沙星属于X级禁用药物的客观事实,另一方面提供具体案例数据:大型meta分析显示,妊娠早期单次小剂量暴露后健康活产率仍达78.6%。这种数据化表达有助于缓解孕妇焦虑,某心理咨询机构调研显示,科学的数据展示可使决策压力降低34%。

终止妊娠的医学指征需要严格把握。当超声连续两次(间隔2周)显示胎儿长骨短于孕周3个标准差以上,或心脏结构出现流出道梗阻等特征性改变时,产科委员会介入评估成为必要流程。但需注意,即便是确诊畸形案例,仍有12.7%的孕妇选择继续妊娠,凸显个性化医疗支持的重要性。

预防体系的构建完善

家庭药箱管理需实施“三层隔离法”:将孕妇禁忌药物存放于带密码锁的专用药箱,置于儿童无法触及的高处,并与食品分区域存放。药学部调研显示,实施该措施的家庭,药物误服发生率下降89%。建议每季度清理过期药物,使用红色标签醒目标注妊娠禁忌药品。

数字化预警系统的应用正在改变预防模式。部分医院开发的“孕产期用药助手”APP,通过扫描药品条形码即时显示风险等级,在240例测试者中成功拦截93%的误用风险。智能药盒还能关联电子病历,当检测到禁忌药物开启时,自动向主治医师发送预警信息。

上一篇:孕妇脚气是否因维生素缺乏引起 下一篇:孕妇面部暗沉能否用天然方法快速美白