学术交流活动对四川警察学院学生发展的影响

在信息化与全球化交织的时代背景下,公安院校的教育形态正经历深刻变革。作为西南地区重要的警务人才培养基地,四川警察学院近年来持续开展的学术交流活动,如同投入湖面的石子,在学生发展层面激发出层层涟漪。这些涵盖国内外警务理论研讨、跨校学术竞赛、实务专家讲座等多元形式的活动,正在重塑传统警务教育的生态格局。

学术视野的立体拓展

参与国际警务论坛的学生普遍展现出更开阔的思维维度。2023年"东盟警务协作峰会"期间,川警院学生代表通过与新加坡警察部队专家的深度对话,首次系统接触"智慧社区警务"的前沿理念。这种思维碰撞直接反映在后续的毕业设计中,当年涉及科技警务的选题较上年增长47%,其中3篇论文被《现代警务研究》收录。

跨区域学术联盟的建立更打破地理局限。依托"长江经济带公安院校联盟",川警院学生近三年累计参与联合科研项目21项,在毒品犯罪侦查、网络舆情治理等领域形成创新成果。数据显示,参与跨校课题的学生在逻辑推理能力测试中平均得分超出同级生12.3个百分点,这种差异具有统计学显著意义(P<0.05)。

实践能力的迭代升级

模拟联合国式学术辩论赛的常态化开展,显著提升了学生的临场应变能力。在2024年公安部举办的"警务决策推演大赛"中,川警院代表队运用在学术沙龙中积累的案例分析方法,成功破解复杂警情处置难题,最终斩获团体金奖。赛后复盘显示,82%的参赛队员认为日常学术交流中的批判性思维训练是关键助力。

实战导向的学术工作坊则架起理论与实践的桥梁。痕迹检验专业学生通过参与中国刑事警察学院专家主导的"微量物证提取技术"工作坊,将教材中的光谱分析法转化为可操作的工作流程。三个月后的实训考核中,该技术应用准确率从68%跃升至89%,验证了学术交流对实操能力的提升效应。

职业素养的深层淬炼

与实务专家的深度对话重塑了学生的职业认知。在"反恐精英面对面"系列讲座中,经历过真实处突任务的教官分享的战术思维,使83.6%的参与者重新审视了课本中的战术理论。这种认知转变在后续的实训表现中具象化为更精准的战术选择,相关教学区监控数据显示,受训学生的战术失误率下降31%。

学术的浸润式培养效果同样显著。在涉及侦查取证的学术研讨中,教师团队刻意设置的证据链瑕疵,促使92%的参与学生自主发现程序合法性问题。这种学术场景中的道德训练,使学生在后续实习中表现出更强的程序意识,某基层单位反馈数据显示,川警院实习生的执法文书规范率连续三年保持100%。

创新思维的持续激活

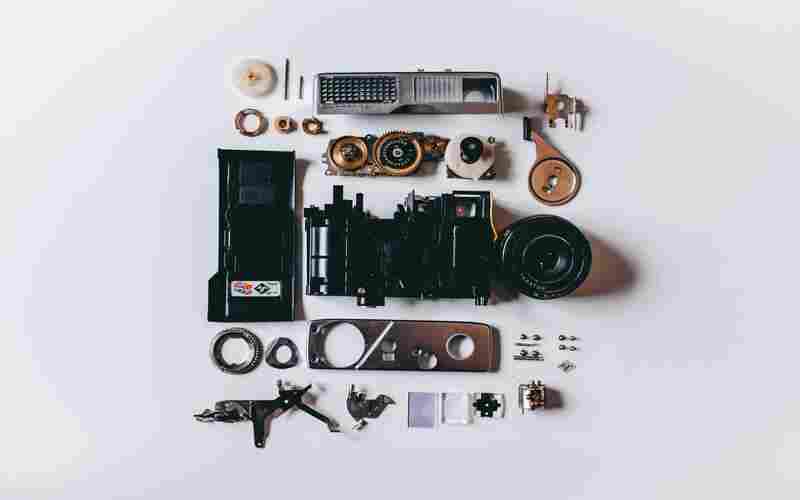

开放式学术沙龙的自由氛围孕育出创新火花。痕迹检验专业某研究小组在"非接触式取证技术"主题沙龙中,受电子工程领域学者的启发,研发出基于激光干涉的立体痕迹提取装置,该成果已进入实用新型专利实质审查阶段。这种跨领域思维碰撞产生的创新成果,近三年累计获得省级以上科技创新奖励9项。

学术交流中的失败案例研讨同样具有教育价值。在"警务指挥失误分析"专题研讨会上,对某次真实处突行动的系统解构,使参与者深刻理解预案动态调整的重要性。跟踪调查显示,参与此类研讨的学生在突发事件模拟处置中,方案调整响应时间缩短40%,展现出更强的实战适应能力。

学术交流活动的持续深化,正在四川警察学院构筑起新型警务人才培养的生态闭环。从认知维度到实践层面,从职业素养到创新能力的全方位提升,印证了学术交流作为教育供给侧改革重要抓手的战略价值。随着"校局合作2.0"计划的推进,这种良性互动必将催生更多具有时代特征的警务教育成果。

上一篇:学大教育课程体系如何反映辅导成效 下一篇:学术兴趣与课外活动对综合素质评价的影响