定损师与车主沟通时需具备哪些关键能力

在车辆事故处理过程中,定损师往往处于多方利益交汇的枢纽位置。这个岗位不仅需要精准判断车辆损失的技术能力,更考验着与不同背景车主建立有效沟通的软实力。当保险理赔涉及数万元乃至更高的经济利益时,沟通质量直接影响着服务效率和客户满意度,甚至关乎保险企业的市场口碑。

专业素养的深度积累

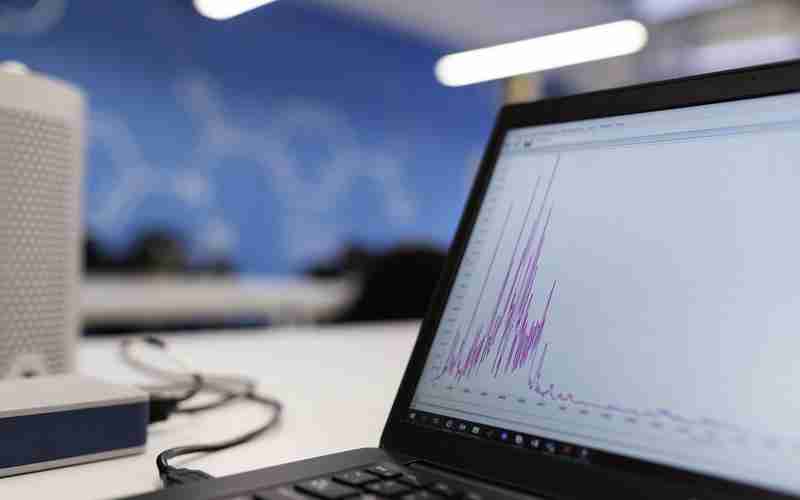

定损师对车辆构造、维修工艺的透彻理解是建立沟通信任的基础。某合资品牌4S店技术总监曾指出,维修人员与定损师对同一损伤部位的评估差异可能超过30%,这种专业鸿沟往往导致沟通障碍。定损师需要掌握从钢板冲压工艺到电子控制系统等跨学科知识,才能准确解释定损依据。

在新能源车渗透率达30%的当下,电池包结构认知成为新的专业门槛。2023年《中国保险行业年度报告》显示,因定损师知识更新滞后导致的理赔纠纷同比增长17%。某头部险企建立的"新能源汽车损伤评估模型",要求定损师必须通过高压电系统操作认证,这种专业升级有效降低了15%的沟通争议。

情绪管理的多维策略

事故车主常处于焦虑、怀疑等情绪波动中,心理学研究表明,人类在应激状态下信息接收效率下降40%。某大学心理学实验室的跟踪数据显示,采用共情沟通技巧的定损师,其服务满意度比对照组高出28个百分点。这要求从业者掌握情绪识别技巧,在对话前30秒准确判断客户心理状态。

在具体操作层面,上海某保险公司推行的"三步安抚法"成效显著:首先确认事故对车主生活的影响,其次明确处理流程的时间节点,最后提供替代出行方案参考。这种方法使客户投诉率下降22%,平均处理周期缩短1.8个工作日。

逻辑表达的精准把控

定损结论的传达需要构建严密的逻辑链条。清华大学车辆工程系的实证研究发现,使用"损伤机理+维修方案+费用构成"三段式讲解法,能使客户理解度提升65%。特别是对铝制车身修复等特殊工艺,辅以三维动画演示可降低43%的解释成本。

在争议处理中,对比分析法具有特殊价值。北京某律所处理的保险诉讼案例显示,提供同车型同部位损伤的维修案例对比,能使调解成功率提高39%。这种基于大数据支撑的客观比较,有效规避了主观判断带来的沟通风险。

法律意识的全面渗透

《保险法》司法解释三实施后,定损流程的合规要求显著提高。中国保险行业协会的调研表明,74%的理赔纠纷源于程序瑕疵而非实质争议。定损师需要熟稔《机动车维修管理规定》等12项相关法规,特别是在总成更换标准判定时,必须同步提示法定质保期限变更。

在代位求偿等复杂场景中,某财产险公司开发的"法商融合话术库"值得借鉴。该工具将《民法典》侵权责任条款转化为20个通俗问答模块,使非法律专业人士也能准确理解权利边界,相关案例的平均沟通时长缩短至45分钟。

持续学习的系统机制

汽车科技迭代周期已缩短至18个月,定损师的知识保鲜期相应压缩。某职业教育机构的数据揭示,完成年度140学时继续教育的定损师,其客户好评率是行业均值的1.7倍。学习内容应涵盖新材料应用、智能驾驶系统等前沿领域,形成结构化的知识更新体系。

实践表明,建立"技术沙龙+案例复盘"混合学习模式效果显著。浙江某保险公估公司通过每月组织跨品牌技术交流会,使定损准确率提高19%。同时引入医疗行业的病例讨论机制,对典型沟通案例进行情境还原分析,促进经验转化为可复用的沟通策略。

上一篇:定向流量和通用流量的提醒设置是否分开 下一篇:定损过程中必须收集的关键证据材料有哪些