年轻女性月经异常与乳腺结节有何关联

乳腺健康是女性整体健康的重要指标,而月经周期则是反映内分泌状态的一面镜子。近年来,临床观察发现,年轻女性群体中月经异常与乳腺结节的发生率呈现同步上升趋势。这种关联并非偶然——两者均与体内激素水平的动态平衡密切相关。月经周期的紊乱可能预示着雌激素、孕激素等关键激素的分泌失调,而乳腺作为激素的靶器官,其组织结构对激素波动尤为敏感。这一现象提示着,月经周期的异常不仅是生殖系统的警报,也可能是乳腺疾病的前兆信号。

激素水平的共同调节机制

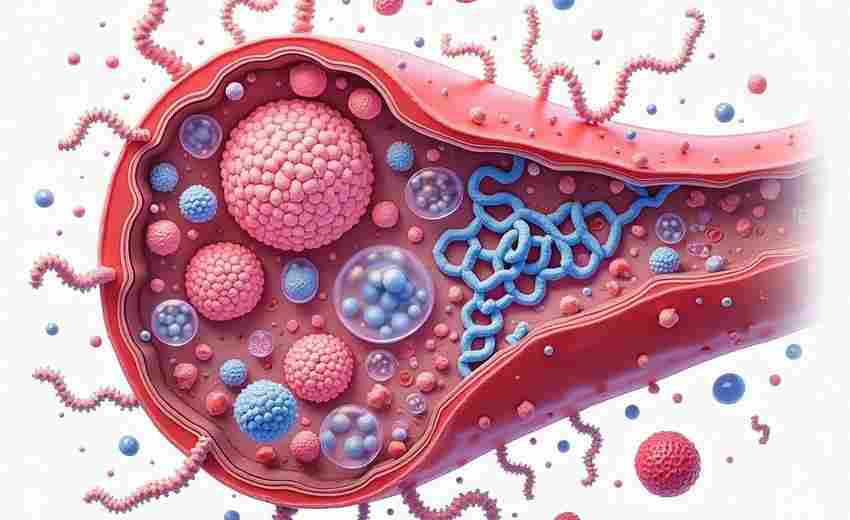

月经周期与乳腺健康在生理机制上存在深层次关联。卵巢分泌的雌激素和孕激素不仅调控子宫内膜的周期性变化,同时通过乳腺细胞表面受体影响腺体组织的增生与修复。在月经周期的卵泡期,雌激素水平升高刺激乳腺导管上皮细胞增殖;黄体期孕激素主导时则促进腺泡发育。这种周期性变化一旦失衡,可能同时导致月经周期紊乱和乳腺结构异常。

临床研究发现,雌激素优势状态(即雌激素水平相对孕激素过高)是连接两者的重要病理基础。当黄体功能不足导致孕激素分泌减少时,子宫内膜难以维持稳定脱落周期,出现经期延长或经量减少。与此未被拮抗的雌激素持续刺激乳腺组织,引发局部过度增生,形成触痛性结节。动物实验数据显示,人为制造雌激素优势的大鼠模型,80%出现了乳腺导管上皮异常增生和月经周期紊乱。

内分泌失调的传导路径

下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)的功能紊乱是导致激素失衡的核心环节。长期压力刺激会促使下丘脑分泌过量促肾上腺皮质激素释放激素(CRH),这种物质通过负反馈机制抑制促性腺激素释放激素(GnRH)的脉冲式分泌。由此引发的促卵泡激素(FSH)和黄体生成素(LH)分泌异常,直接导致卵泡发育障碍和排卵异常,表现为月经稀发或闭经。

这种内分泌紊乱对乳腺的影响具有延迟性和累积性。研究显示,持续6个月以上的月经周期不规则者,乳腺结节检出率较正常人群增加2.3倍。其病理机制涉及多个层面:一方面,异常激素环境促使乳腺细胞增殖/凋亡比例失衡;局部组织对激素敏感性改变,形成雌激素受体的正向反馈调节,进一步加剧组织结构紊乱。

现代生活方式的叠加效应

昼夜节律紊乱已成为影响年轻女性内分泌健康的新型危险因素。夜间人工光照抑制松果体褪黑素分泌,导致雌激素合成酶(芳香化酶)活性异常升高。对500名夜班护士的队列研究显示,持续夜班工作2年以上者,月经周期异常发生率增加67%,同时乳腺结节检出率提高41%。这种双重影响与褪黑素水平下降导致的HPO轴调节功能障碍密切相关。

饮食结构的改变同样值得关注。高脂肪、高糖饮食通过改变肠道菌群构成,影响肝脏对雌激素的代谢效率。临床检测发现,体脂率超过30%的月经紊乱患者,其血清雌激素水平较正常体重组高出38%,乳腺超声显示结节体积与雌激素浓度呈正相关。这种代谢性激素失衡,使得脂肪组织成为类雌激素物质的"储存库",持续刺激乳腺组织。

临床证据的关联性验证

大规模流行病学调查为两者关联提供了数据支撑。纳入10万例育龄女性的横断面研究显示,月经周期短于21天或长于35天的群体,乳腺结节检出率分别是规律周期组的1.8倍和2.1倍。其中多囊卵巢综合征(PCOS)患者的共病特征尤为显著:68%的PCOS患者合并乳腺结节,且结节数量与睾酮水平呈剂量反应关系。

分子生物学研究揭示了更深层的机制。乳腺结节组织中检测到雌激素受体α(ERα)的过度磷酸化,这种翻译后修饰使受体在低雌激素环境下仍保持激活状态。子宫内膜活检显示,月经紊乱患者的子宫内膜间质细胞中,孕激素受体亚型比例异常,导致黄体期转化不全。这两项发现共同指向激素信号通路的交叉调控异常。

预防干预的双向调节策略

建立规律的生物钟调节机制是基础性干预措施。针对120例患者的随机对照试验证实,坚持每日22:00前入睡并保证7小时睡眠,3个月后67%的患者月经周期恢复规律,同时乳腺结节触痛评分下降42%。光照疗法配合褪黑素补充可有效改善HPO轴节律性。

营养干预需重点关注植物化学物的摄入。亚麻籽中的木酚素可与雌激素受体竞争性结合,降低乳腺组织对雌激素的敏感性。临床试验显示,每日摄入30g亚麻籽粉持续6个月,可使月经周期紊乱患者的雌激素代谢产物2-羟雌酮/16α-羟雌酮比值提高35%,乳腺结节体积缩小28%。

上一篇:年化收益率越高代表投资回报越好吗 下一篇:年轻男性选择如新护肤品有哪些雷区