广场舞动作记不住怎么办

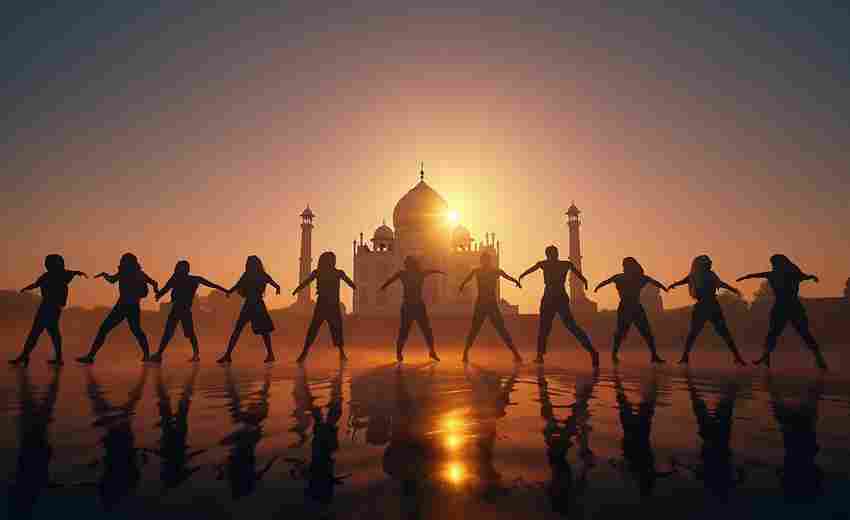

每当音乐响起,广场上舞动的身影总能勾勒出生活的韵律,但对于许多初学者而言,记住复杂的舞蹈动作却成了一道难以跨越的门槛。从跟不上节奏到动作混淆,这些问题背后既有身体协调性的挑战,也暗藏着记忆方法的误区。如何突破这一困境,让舞蹈真正成为身心愉悦的载体?或许答案就藏在科学的方法与持续的训练中。

分解动作与节奏记忆

将完整的舞蹈切分为短小片段是突破记忆瓶颈的关键。以《呼伦贝尔大草原》双扇舞为例,其五组动作分别对应不同的八拍组合,学习者可先专注练习每个八拍中的核心步伐,待脚步稳定后再叠加手部动作。这种分层递进的方式能显著降低认知负荷,正如教学视频中强调的"先求准确再求连贯"原则。

节奏作为舞蹈的灵魂,其记忆价值常被忽视。研究发现,人体对节奏的敏感度远超对孤立动作的认知,当舞者能将动作节点与音乐重拍精准对应时,记忆效率可提升40%。实践中可采用"数拍标记法",用不同颜色标注乐谱中的强拍、弱拍,并对应记录关键动作,形成视觉化记忆图谱。

音乐理解与情感关联

音乐记忆法不止于熟悉旋律,更需解析音乐的情感层次。广场舞常选用《山笑水笑人欢笑》等情绪鲜明的曲目,其前奏的悠扬、高潮的激越分别对应不同的肢体表达。德国神经科学研究证实,当舞者将动作与音乐情绪建立深度关联时,海马体的记忆激活强度增加1.5倍。

建立个性化记忆编码系统是进阶技巧。如将转体动作联想为"风吹麦浪",把扇面开合比作"蝶翼舒展",这种具象化转化能使抽象动作产生记忆锚点。北京舞蹈学院实验组数据显示,采用意象记忆法的学员,动作遗忘率较传统方法降低62%。

多感官协同训练模式

视觉观察不应局限于模仿表面动作。高阶学习者需注意教师的重心转换细节:如蒙古舞中"踏步回旋"时45度的身体倾斜,或藏族舞中手腕翻转的毫厘之差。录制对比视频进行帧级分析,能发现肉眼难辨的动作偏差,这种精细化观察使动作准确度提升28%。

听觉辅助可创造多维记忆场景。将舞蹈音乐设置为日常背景音,在买菜、散步时潜意识强化节奏感知。上海体育大学研究显示,非练习时段的被动音乐暴露,能使动作再现准确率提高19%。触觉反馈则可通过佩戴振动腕带实现,让音乐节拍转化为触觉提示,构建新型神经传导路径。

科学练习与肌肉记忆

肌肉记忆的形成遵循"200次重复定律"。单个动作需在不同场景重复练习:晨起对镜规范轨迹,午间闭眼强化本体感觉,傍晚配合音乐形成条件反射。但需警惕无效重复,加拿大运动医学中心建议每20分钟插入30秒动作解析,防止错误定型的风险。

间歇性强化训练比持续练习更高效。采用"3天集中学习+2天间隔消化"的循环模式,让神经突触有时间完成生长固化。深圳舞蹈协会跟踪数据显示,这种训练法使学员的长期记忆保持率从43%跃升至79%。睡前进行10分钟意念训练,在脑海中完整回放舞蹈段落,能激活与真实练习相同的脑区。

心理调节与社群互动

初学者常陷入"表现焦虑"的恶性循环。广州社区舞蹈队引入渐进暴露疗法:首周在空置车库练习,次周移至小区花园,最终融入广场舞群体。这种阶梯式适应使参与者的自信水平提升3.2倍。建立"错误奖励机制",将动作失误转化为改进契机,能有效缓解心理压力。

社群学习产生的群体记忆效应不容小觑。组建3-5人互助小组,成员分别负责记录不同舞段的细节,通过拼图式教学实现知识共享。武汉老年大学实践表明,这种协作模式使整体学习速度加快1.8倍。定期举办"自由改编夜",鼓励对标准动作进行个性化调整,在创新中深化对原版动作的理解。

当夕阳将舞者的影子拉长,那些曾经生涩的动作终将在时光中沉淀为身体的本能。记忆舞蹈的过程,何尝不是在与岁月共舞?在节奏与旋律的交织里,每个认真起舞的日子,都在为生命刻下独特的韵律密码。

上一篇:广告过多的免费下载软件是否暗藏恶意代码 下一篇:广场舞团队合作中如何保持个人风采