延时摄影的拍摄耗时为什么更长

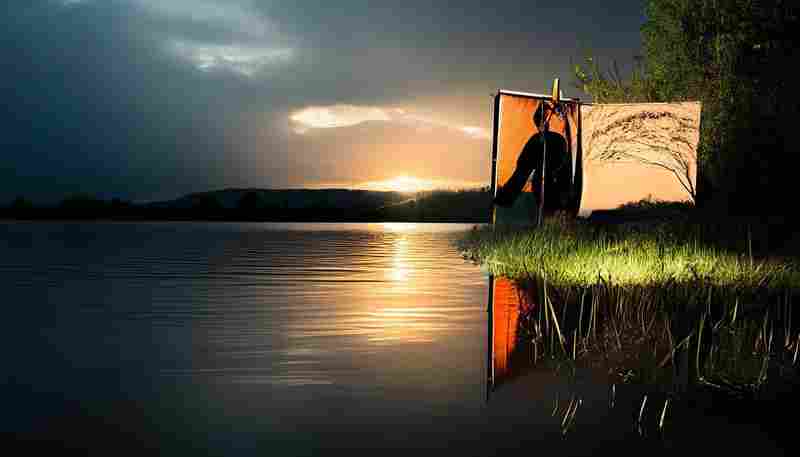

在光影艺术的世界里,延时摄影如同一把时间雕刻刀,将漫长的自然律动浓缩为几秒钟的视觉盛宴。这种技术通过低帧率拍摄与高速播放的时空转换,赋予静态影像流动的生命力。其创作过程的耗时性不仅源于技术本身的物理限制,更与艺术表达的内在逻辑紧密交织。

时间压缩的物理逻辑

延时摄影的本质是对现实时间的非线性重构。以24帧/秒的视频标准计算,1分钟成片需要1440张独立照片,若拍摄日出场景需持续3小时,则意味着每7.5秒就要完成一次拍摄。这种时间压缩比例达到惊人的1:180,如同将整条长江的水流注入茶杯,必须通过持续观测才能捕捉完整的时间轨迹。

从量子物理的角度观察,每张照片都是时空连续体的离散采样。当拍摄星轨运动时,地球自转的角速度约0.004度/秒,若要形成明显位移,单次曝光常需30秒以上,间隔时间更要精确计算天体运动轨迹。NASA的深空延时项目曾记录过持续18个月的星云变化,最终生成42秒影像,这种时空尺度超越常规认知边界。

动态捕捉的必然损耗

自然界的动态变化存在不可预测性,迫使拍摄者预留充足冗余时间。云层运动的湍流效应常导致实际流速与预测偏差达35%,2019年《国家地理》团队在拍摄富士山云海时,连续守候23天才获得理想素材。生物生长类题材更具挑战,纪录片《绿色星球》中植物开花的镜头,平均每个机位需持续记录120-180天。

人工环境的动态要素同样充满变数。城市交通流量受天气、时段等因素影响,香港摄影师陈启礼在拍摄中环延时作品时,为捕捉不同光照条件下的车流质感,不得不在12个工作日重复相同拍摄流程。这种多重变量叠加,使得有效素材获取率通常低于30%。

设备稳定的时空代价

三脚架的金属关节在温差超过10℃时会产生微米级形变,这对需要绝对稳定的长周期拍摄构成威胁。专业团队常采用混凝土基座配合液压云台,2018年冰岛火山延时项目甚至定制了地热恒温拍摄舱。单次拍摄的电力保障同样关键,南极科考队曾用风光互补供电系统维持设备连续运转147天。

运动控制系统引入后,动态延时的技术成本呈几何级增长。德国延时摄影师迈克尔·佩奇在制作360度环绕延时时,需对滑轨移动速度进行亚毫米级校准,单场景调试时间常超过72小时。这种精密控制虽提升艺术表现力,却大幅延长创作周期。

参数博弈的艺术抉择

曝光三角的平衡在跨时段拍摄中犹如走钢丝。晨昏过渡时的照度变化可达12EV,迫使摄影师在光圈优先与手动模式间反复切换。索尼α1相机研发团队曾公布数据:城市天际线延时的参数调整频率平均每2.7分钟发生一次,这些微观决策累计消耗约18%的有效拍摄时间。

对焦精度的维持是另一隐形时间黑洞。大范围景深延时常需配合激光测距仪,慕尼黑工业大学的研究表明,自动对焦系统在连续工作8小时后,精度衰减会导致17%的素材报废。这种技术损耗倒逼拍摄者采用更耗时的超焦距手动对焦方案。

后期重构的二次创作

数万张RAW格式照片的批处理如同数字时代的西西弗斯之役。Adobe实验室测试显示,处理1TB延时素材平均需要42小时运算时间,HDR合成更会使工作量倍增。像素级对齐算法虽能修正0.3%的位移偏差,但每帧校正耗时约1.2秒,这对大型项目意味着额外两周工作量。

动态模糊的艺术化添加是近年新兴趋势。美国导演达伦·阿罗诺夫斯基在《梦之安魂曲》中,通过后期模拟长曝光效果,单场景渲染耗时317小时。这种从记录到再造的转变,将后期过程延伸为独立创作阶段,时间投入已超越前期拍摄。

上一篇:廉租房维修政策对特殊困难家庭有哪些保障措施 下一篇:延期交房超过三个月购房者能否解除合同