怎样设计简短对话以增强文章真实感

在文学创作中,对话不仅是人物交流的载体,更是构建真实感的核心工具。一段精炼的对话能让人物跃然纸上,让读者仿佛亲临场景。无论是小说、散文还是非虚构写作,如何通过简短对话传递真实感,始终考验着创作者的观察力与语言驾驭能力。

符合角色身份

真实感的对话首先根植于人物的身份设定。角色的职业、年龄、教育背景甚至地域文化,都会影响其语言风格。例如《尼尔斯骑鹅旅行记》中,领头雁阿卡对白雄鹅的指导“快飞比慢飞省力”简洁有力,符合其领导者身份;而农场公鸡回答“小田园”时,轻松幽默的语调则暗示了乡村生活的闲适。

在创作中,需避免“千人一腔”。比如一位老农与城市白领的对话,前者可能夹杂方言俚语,后者则倾向书面化表达。新人作者常犯的错误是让人物说出不符合身份的“作者语言”,例如让孩童使用哲学术语,或让底层角色发表长篇大论的抽象观点。真实感的关键在于让角色“说自己的话”,而非成为作者的传声筒。

精简对话内容

简短对话不等于简单,而是对冗余信息的剔除。日常对话中常存在大量无意义重复,如“你好吗?”“我很好,你呢?”这类寒暄在文学中需被压缩提炼。例如反腐题材中,官员受贿若直接说“给两百万包工程”,会显得生硬;改为借字画暗示“这幅行云流水的字倒适合挂办公室”,则既符合现实逻辑,又暗藏潜台词。

对话的节奏控制同样重要。在悬疑小说中,急促的短句能制造紧张感;而抒情场景里,适当延长对话间隔可渲染氛围。如《强盗新娘》中齐尼娅步步紧逼的提问“你会因为什么自杀?”,通过连续追问将冲突推向高潮,每个短句都如般刺入读者心理。

融入环境细节

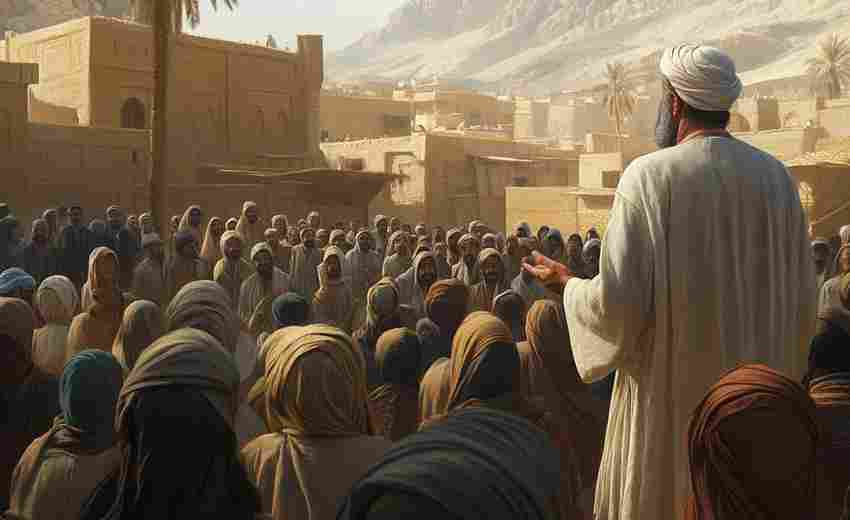

对话的真实感往往依托于环境支撑。西餐厅的悠扬琴声、墓道探险的手电筒光束,这些细节能让人物的语言更具场景沉浸感。例如描写情侣约会,若仅写“你今天真漂亮”,显得空洞;但加入“男孩轻握女孩的手,窗外霓虹映在香槟杯上”的环境描写,对话瞬间有了温度与画面。

环境还能成为对话的延伸。在历史小说中,角色抚摸青铜器时的对话,自然带出文物纹路;科幻题材里,太空舱警报声中的指令对白,能强化危机感。这种“物与言的互动”让对话不再孤立,而是与场景构成有机整体。

潜台词运用

真实对话中,人们往往言在此而意在彼。文学创作需捕捉这种“未言明”的潜文本。例如《婚姻故事》的争吵戏,表面争论育儿责任,实则暴露婚姻裂痕。这种双层语义结构,既符合生活真实,又为解读留下空间。

潜台词可通过动作暗示。当角色边说“我不在乎”边攥紧衣角,或笑着说出“祝你幸福”却避开对方目光,矛盾心理不言自明。在非虚构写作中,这种手法同样有效。记者采访受灾群众时,对方反复擦拭照片的动作,比语言更能传递失去家园的痛楚。

多样化形式组合

避免机械使用“某某说”的单一模式。提示语的位置变化(前中后置)、内心独白与外部对话的交织、甚至完全省略提示语的“裸对话”,都能增强真实感。例如特工接头时仅交换暗号“夜莺归巢”,无需任何说明,紧张感扑面而来。

间接叙述也是重要手段。《尼尔斯骑鹅旅行记》中,大雁误将绵羊认作家鹅时的惊呼,通过转述制造幽默效果。这种“对话的变形”既能调节叙事节奏,又可保留留白空间,让读者自行拼凑完整场景。

优秀对话如同瓷器上的冰裂纹,每一道裂痕都承载着作者的匠心。当语言回归人物本体,当台词扎根具体情境,真实感便如春草破土,在文字缝隙中悄然生长。

上一篇:怎样设置群成员发言权限与禁言机制 下一篇:怎样识别奶粉罐体防伪标识是否被破坏