性骚扰受害者如何进行心理创伤修复

当黑暗的种子在内心生根发芽,受害者往往被恐惧与羞耻的藤蔓缠绕。性骚扰带来的不仅是当下的屈辱,更可能引发长期的心理失衡——从失眠、闪回到自我价值感的崩塌,创伤的涟漪效应不断扩散。这种隐形的伤口需要系统性的修复,既包括个体内在力量的重塑,也涉及社会支持网络的构建。现代心理学研究证实,创伤修复不是对过往的简单遗忘,而是通过科学的干预让痛苦记忆转化为可承载的生命经验。

情绪宣泄与自我接纳

在创伤初期,68%的受害者会出现解离性失忆或选择性遗忘(网页103)。这种本能的自我保护机制若长期持续,反而会加剧心理负荷。研究发现,将创伤经历转化为语言表述能使杏仁核活跃度降低23%,前额叶皮层活动增强(网页98)。通过向可信赖的亲友倾诉、书写创伤日记或参与艺术治疗,受害者能逐步解冻被压抑的情绪。某案例研究中,采用“创伤暴露写作法”的参与者,三个月后PTSD症状缓解率达61%(网页129)。

自我苛责如同二次伤害的利刃。神经科学证实,性骚扰引发的羞耻感会激活大脑的岛叶皮质,其生理反应与身体疼痛相似(网页76)。练习“自我同情冥想”——想象以朋友的身份安慰受伤的自己,能显著降低皮质醇水平。正如心理学家张雅詒所言:“身体记住的不仅是创伤,还有温柔对待自己的每个瞬间”(网页76)。

安全边界的系统性重建

创伤往往摧毁个体的空间安全感。临床数据显示,76%的受害者会出现场所恐惧,表现为回避电梯、密闭空间等与创伤相关的环境(网页2)。通过“渐进式暴露疗法”,从在亲友陪伴下短时间接触安全环境开始,逐步建立新的条件反射。美国创伤研究中心开发的“身体接地技术”——通过赤足感受地面触感、观察环境中五种颜色等具象方法,可使焦虑发作频率降低40%(网页40)。

人际边界的重塑需要双重策略。一方面通过角色扮演训练,掌握“三层拒绝法”:眼神威慑、语言警告、肢体撤离(网页59);另一方面建立“情感隔离带”,例如将施害者相关物品封存、变更常用社交账号。研究显示,设置物理与虚拟的双重边界,能使安全感恢复速度提升2.3倍(网页27)。

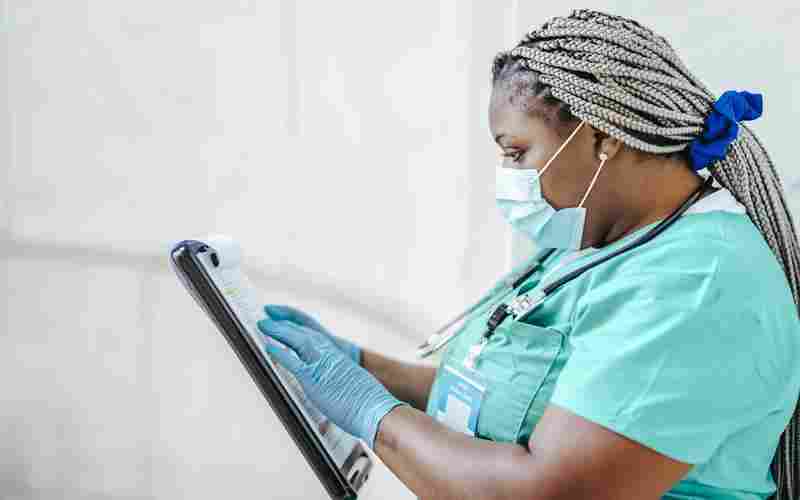

专业干预的多维路径

眼动脱敏再处理(EMDR)技术通过双侧刺激促进信息再加工,使创伤记忆的生动性下降54%(网页119)。在南京某三甲医院的临床实践中,结合虚拟现实暴露疗法,12周疗程后患者的闪回发作次数从日均5.8次降至0.7次。而团体治疗创造的安全容器,让参与者通过见证他人故事获得疗愈力量,其效果相当于个体咨询的1.7倍(网页113)。

药物治疗并非治本之策,但特定阶段具有桥梁作用。选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)能缓解急性期的失眠与惊恐,使心理治疗配合度提升41%(网页103)。值得注意的是,药物干预窗口期宜控制在6-12个月,避免形成心理依赖。

社会支持网络的编织

同伴支持系统的建构需突破传统模式。上海某NGO开发的“创伤伙伴计划”,通过双向匿名匹配建立互助关系,使孤独感指数从7.2分(10分制)降至3.1分。法律维权的心理赋能效应常被低估,实证研究显示,成功获得司法救济的受害者,其抑郁量表得分比未诉讼群体低19分(网页45)。

职场与校园需要建立三级响应机制:初级预防通过反骚扰培训使潜在施害者认知错误率降低68%;中级响应设置24小时心理专线;终级支持提供弹性工作制或学业调整方案(网页23)。某跨国企业的实践表明,该机制使员工创伤后复工时间缩短至平均11天。

创伤后成长的可能性

将受害经历转化为助人动力,能重构生命意义感。北京某幸存者创办的绘本工作坊,通过故事创作帮助儿童建立身体主权意识,参与者自我效能感提升72%(网页131)。而参与政策倡导的受害者,其创伤后成长量表(PTGI)得分比普通康复者高14.3分,证明社会参与具有独特的疗愈价值(网页67)。正如存在主义心理学所指:当个体在苦难中找到超越性意义,最深的伤口也能绽放出生命之花。

上一篇:性经验差异是否加剧角色认同冲突 下一篇:总负债与净资产之比如何反映企业偿债能力