手帐与日记在功能上有哪些本质区别

在数字化浪潮席卷全球的当下,人们对于生活记录的执着却呈现出逆势生长的态势。纸质手帐与电子日记这两种看似传统的记录方式,正在不同圈层中焕发新的生机。某位东京主妇的手帐本在社交媒体引发20万次围观,而硅谷工程师公开的加密日记系统则获得科技圈热议,这两种截然不同的记录形态背后,隐藏着现代人对时间管理与情感表达的深层需求差异。

记录形态的异质化

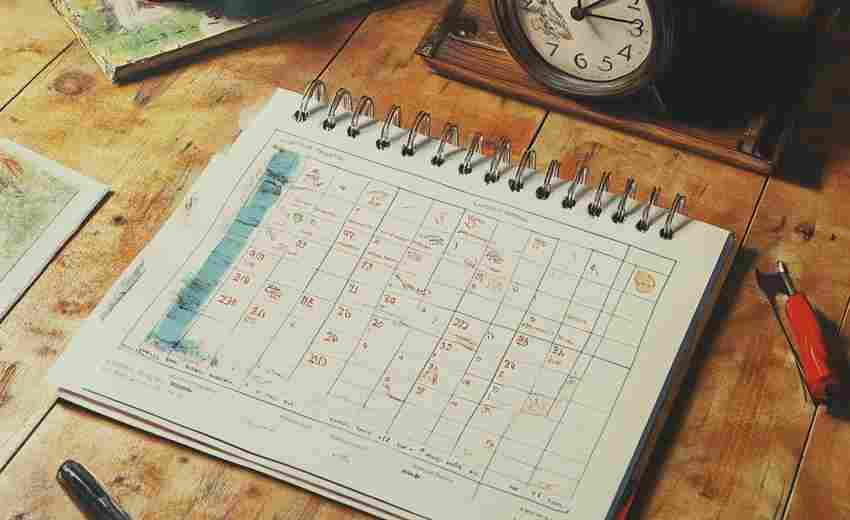

手帐本常被设计成包含年计划表、月历周历、待办清单等模块的精密系统。日本文具品牌Hobonichi的设计总监佐藤可士和曾指出,手帐本质上是个体时间管理系统的具象化呈现。用户会在特定位置标注会议安排,在固定区域勾画项目进度,这种结构化布局创造出自带时间坐标的立体记录空间。

相比之下,日记更倾向于线性叙事。剑桥大学认知科学团队的研究显示,人们在书写日记时,大脑会激活与自传体记忆相关的海马区,呈现出明显的叙事驱动特征。自由流动的日期排列与开放式页面,允许记录者根据情感浓度而非时间效率来构建内容,这种差异在脑成像实验中已得到验证。

功能导向的分野

手帐用户普遍具有明确的目标导向特征。韩国延世大学行为研究所的跟踪调查发现,持续使用手帐超过3年的人群,其目标达成率比对照组高出43%。这类使用者会系统拆解年度目标至季度、月度乃至每日任务清单,甚至通过不同颜色荧光笔建立视觉管理系统,这种将未来预期具象化的过程,实质是认知资源的主动配置。

日记则更多承担情感容器功能。弗洛伊德学派心理治疗师常建议患者通过日记进行自由联想写作,芝加哥大学精神分析中心的临床数据表明,持续6个月的日记疗法可使焦虑指数下降27%。这种不带预设框架的记录方式,为潜意识表达提供了安全出口,记录者往往在书写过程中完成自我疗愈。

社会属性的差异

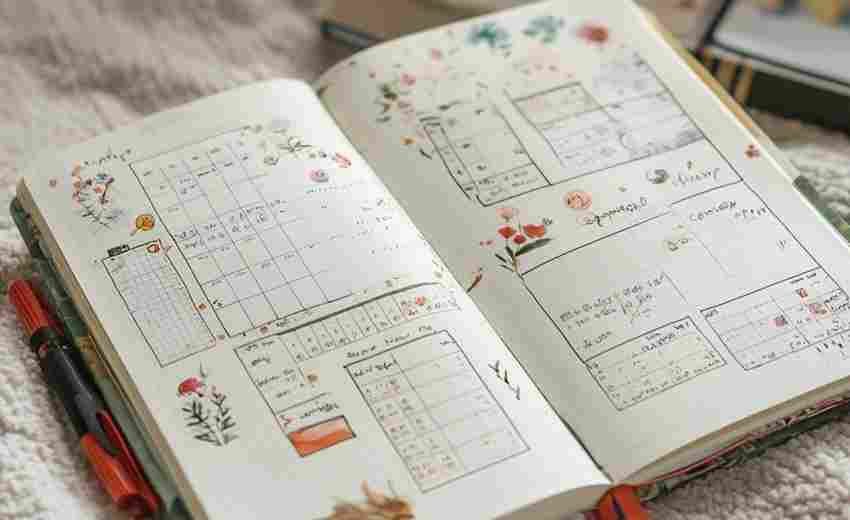

手帐文化天然具有社交传播基因。Instagram上bulletjournal标签已积累超过900万条内容,用户通过分享手绘月计划表、创意拼贴等可视化内容构建身份认同。这种现象呼应了法国社会学家布尔迪厄的趣味区隔理论——精美的手帐作品成为中产阶级展示生活美学的符号载体。

日记则保持着更强的私密属性。普林斯顿大学数字隐私实验室的调研显示,即便在使用加密日记软件的人群中,仍有78%用户从未分享过任何日记内容。这种封闭性在神经科学层面得到解释:当人们知道记录内容会被公开时,杏仁核活跃度会显著提升,抑制真实情感表达。

认知加工的深度

手帐的记录过程伴随着持续的认知加工。东京大学认知心理学团队通过眼动仪实验发现,手帐使用者在填写未来计划时,瞳孔扩张频率比记录过去事件时高出1.3倍,表明其大脑正在执行预期模拟。这种将抽象时间具象化的行为,实质是前额叶皮层对未来的主动干预。

日记书写则更多激活情感记忆模块。哈佛大学神经影像学研究显示,当受试者回忆并记录情感事件时,默认模式网络的活跃度比逻辑思考时提升60%。这种神经机制的差异,导致日记更易触发情景记忆的细节复原,而手帐则强化了执行功能的神经回路。

物质载体的选择

手帐爱好者对实体媒介有近乎偏执的追求。德国Lamy钢笔年度报告中,专门用于手帐书写的EF尖钢笔销量连续五年增长15%。这种物质依赖背后,是多重感官联动的认知体验——纸张纹理、墨水气味、书写触感共同构成记忆锚点,这种现象在记忆宫殿训练法中早有应用。

数字日记用户则更看重技术赋能。硅谷初创公司开发的AI日记应用Journey,其时间轴可视化功能和情感曲线分析工具,已帮助12万用户识别出情绪周期规律。这种将生物数据与文字记录结合的技术路径,正在重塑传统日记的记录维度。

上一篇:手动调高色温能否让vivo屏幕显示更亮更通透 下一篇:手帐小白如何从零开始建立心理状态记录体系