摇滚音乐和电子音乐的旋律风格差异有哪些

音乐如同流动的时空隧道,将不同时代的审美基因编织成独特的听觉密码。在摇滚乐与电子音乐的交响中,两种艺术形态以截然不同的音律构建着各自的叙事逻辑,它们对旋律的解构与重塑,折射出工业化进程中人类对声音认知的深刻转变。

声源材质的分野

摇滚乐的声学根基深植于物理共振的原始魅力,电吉他通过拾音器捕捉琴弦震动,失真效果器将声波撕裂成充满攻击性的音墙。1965年《Satisfaction》中滚石乐队开创性的fuzz音色,本质上是将正弦波转化为方波的物理过程,这种技术暴力赋予了旋律线粗粝的质感。鼓组在模拟录音时代通过房间混响塑造空间感,如齐柏林飞艇在《When the Levee Breaks》中录制的标志性鼓声,至今仍是摇滚制作中的圣杯。

电子音乐则将振荡器生成的纯净波形作为调色板,从1977年唐娜·萨默《I Feel Love》的模块合成器音序,到2013年蠢朋克《Get Lucky》里的数字滤波处理,电子音色始终追求超越现实声学的可能性。德国声音工程师克劳斯·舒尔茨曾指出:“电子合成不是对乐器的模仿,而是创造新的声音物种。”这种材质革命使旋律线条突破传统乐器共鸣腔的限制,在频段分布上形成更精确的频点控制。

律动构造的异质

摇滚乐的节奏框架建立于人类肢体运动的生物韵律,鼓手在底鼓军鼓间建立的swing律动,本质上是对步行节奏的夸张变形。披头士在《Come Together》中运用的shuffle节奏,通过将八分音符三连音化,创造出类似心跳间歇性加速的听感。这种非机械化的时间错位,使得吉他旋律线能在节奏缝隙中生长出即兴的变奏可能。

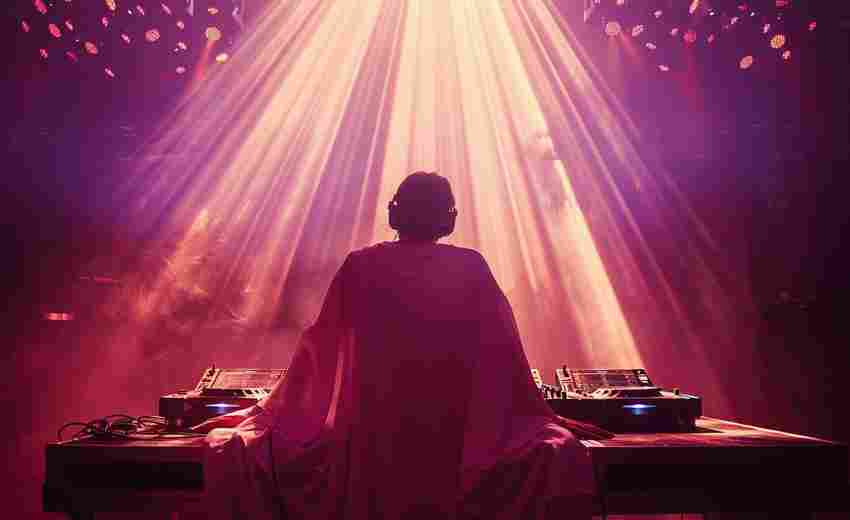

电子音乐则致力于构建数学化的精密网格,从芝加哥浩室音乐的4/4拍心跳律动,到IDM(智能舞曲)中碎裂的复合节拍,电子节奏本质是对时钟脉冲的拓扑变形。英国电子音乐人Aphex Twin在《Windowlicker》中使用的非整数节拍,通过算法生成的时间网格,创造出人类鼓手难以复现的节奏迷宫。这种数字化编排使旋律发展更注重相位关系的精确控制,而非生物性的呼吸感。

空间维度的重构

摇滚录音工程执着于模拟真实声场的三维还原,双话筒立体声拾音技术创造的声像定位,使听众能清晰分辨吉他与贝斯的空间坐标。皇后乐队《Bohemian Rhapsody》中人声的多轨叠加,实质是通过物理声波干涉制造出虚拟的合唱团效果。这种基于声学原理的空间塑造,使旋律线条始终带有可触摸的实体感。

电子音乐则将空间作为可编程的维度参数,混响效果器不再模拟现实声场,而是创造超现实的声学宇宙。柏林电子乐厂牌Basic Channel在1993年发行的《Phylyps Trak》,通过数字延迟线制造的无限回声,将简单的旋律动机转化为不断自我复制的时空螺旋。这种对声波传播路径的数字化操控,使电子旋律天然具备拓扑学意义上的延展性。

创作范式的颠覆

摇滚乐的旋律生成始终保留着手工锻造的痕迹,吉他手推弦揉弦产生的微分音波动,记录着肌肉记忆与金属琴弦的物理对话。吉米·亨德里克斯在《Purple Haze》中通过摇把创造的俯冲式滑音,本质是机械装置与人体运动耦合产生的不可复制的声学事件。这种基于肢体互动的即兴创作,使摇滚旋律携带演奏者独特的生物印记。

电子音乐创作者则更像声音程序员,通过MIDI协议将旋律解构为可编辑的数据流。法国电子组合Daft Punk在《Digital Love》中使用的auto-tune技术,表面是修正人声音准,实则建立起音高与数值的绝对对应关系。这种数据化创作模式使旋律发展可以突破人类演奏的生理限制,正如电子音乐理论家马克·巴托所言:“电子音乐不是在演奏音符,而是在编排声音粒子的运动轨迹。”

上一篇:搬迁安置区就业创业服务体系如何构建 下一篇:摩尔庄园音乐节活动如何通过任务获得钢琴奖励