收件人伪造签收信息是否构成刑事犯罪

在快递物流行业蓬勃发展的今天,虚假签收、伪造签收信息等行为屡见不鲜。这种行为不仅损害了寄件方和快递企业的合法权益,还可能突破民事纠纷的边界,演变为严重的刑事犯罪。司法实践中,此类行为的法律定性存在复杂性,既涉及民事合同违约,也可能触及伪造证据、诈骗等刑事罪名,亟需从法律层面厘清责任边界。

法律定性的核心要素

收件人伪造签收信息是否构成刑事犯罪,关键在于行为人的主观意图和客观后果。根据《刑法》第十四条,只有当行为人明知其行为会产生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生时,才构成故意犯罪。例如,若收件人仅为逃避快递费而伪造签收记录,通常属于民事违约范畴;但若通过伪造签收信息骗取他人财物或实施其他非法目的,则可能触犯刑事法律。

从客观要件来看,需考察伪造行为是否造成实际损害后果。最高人民法院在2022年发布的《关于审理网络消费纠纷案件的规定》明确指出,快递服务方若未尽到通知义务导致虚假签收,需承担赔偿责任。但若收件人主动伪造签收凭证并造成他人重大经济损失,其行为性质就发生质变。例如某案例中,收件人伪造大宗商品签收单后转卖货物,最终被认定为合同诈骗罪。

可能触及的具体罪名

诈骗罪是此类行为最常见的刑事风险。根据《刑法》第二百六十六条,以非法占有为目的虚构事实骗取财物,数额较大即可构罪。司法实践中,收件人若通过伪造物流信息侵吞高价值货物,往往符合诈骗罪的构成要件。如2024年某地法院审理的快递调包案中,被告人利用伪造签收单骗取价值12万元电子产品,最终被判处有期徒刑三年。

伪造公司、企业印章罪也是潜在风险点。《刑法》第二百八十条明确将伪造企业印章行为入罪,而快递签收单上的电子签章或实体印章均属于保护对象。2025年四川某快递公司员工因伪造客户签收印章掩盖丢件事实,被以伪造企业印章罪追究刑事责任。值得注意的是,随着电子签名普及,《电子签名法》第十三条对可靠电子签名的认定标准,为司法鉴定提供了新的法律依据。

证据认定难点与突破

实务中认定伪造签收的刑事犯罪存在证据链构建难题。传统纸质签收单可通过笔迹鉴定、指纹比对等技术手段验证真伪,但电子签收的伪造更具隐蔽性。2024年广州中院审理的一起案件中,被告人通过黑客手段篡改快递系统数据库的签收记录,办案机关最终通过系统日志审计和IP追踪锁定了犯罪证据。

新型技术手段为证据固定提供了突破口。《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》明确,经区块链存证的电子数据可作为证据使用。某物流企业通过区块链技术实时上传签收数据,在2025年成功举证收件人使用深度伪造技术生成虚假签收视频,最终推动案件进入刑事追诉程序。

民事责任与刑事责任的衔接

并非所有伪造签收行为都需刑事介入。《民法典》第五百七十七条规定的违约责任仍是主要救济途径。当收件人伪造签收导致货物灭失时,快递企业可依据运输合同主张赔偿,2025年北京朝阳区法院判决的某快递纠纷案即采用此裁判思路。但若发现存在系列性、团伙性伪造行为,案件性质可能升级,如2024年某快递网点员工勾结外部人员伪造百余单签收记录,最终被以诈骗罪共同犯罪论处。

刑事立案标准与民事赔偿存在交叉。根据最高检2023年发布的办案指引,个人诈骗数额达5000元、单位达10万元即达到刑事立案标准。而民事赔偿中,受害人可依据《邮政法》第四十七条主张三倍资费赔偿,但当损失远超此限额时,选择刑事报案往往更有利于权益保护。

行业防范与法律规制完善

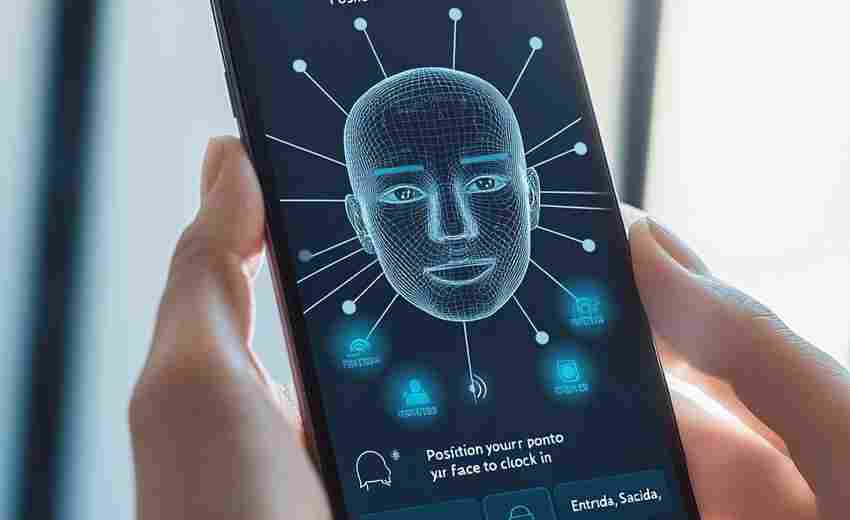

物流企业正在通过技术手段构筑防线。生物识别签收系统、区块链存证技术的应用大幅提升了伪造难度,2025年国家邮政局推行的电子运单实名认证制度,将收件人身份信息与签收记录深度绑定,从源头遏制伪造可能。司法机关也在强化类案指导,2024年最高法发布的第19号指导性案例,明确将利用AI技术伪造电子签收的行为纳入刑事打击范围。

社会共治体系的构建不可或缺。消费者权益保护组织建议建立全国快递签收异常数据共享平台,对短期内多次出现签收纠纷的收件账户实施风险预警。法律界人士则呼吁在《电子商务法》修订中增设专门条款,对新型签收伪造手段作出禁止性规定。

上一篇:支持批量翻译PDF文件的工具有哪些推荐 下一篇:收入水平与保险需求之间存在怎样的关联