新手必看的道具高效操作指南

在探索新领域时,掌握核心工具的使用方法往往能事半功倍。对于刚接触道具操作的新人而言,一套系统化的操作指南不仅是入门基石,更是通向高阶应用的阶梯。本文将从实际场景出发,拆解道具操作的底层逻辑,帮助新手建立科学的使用框架。

道具基础认知

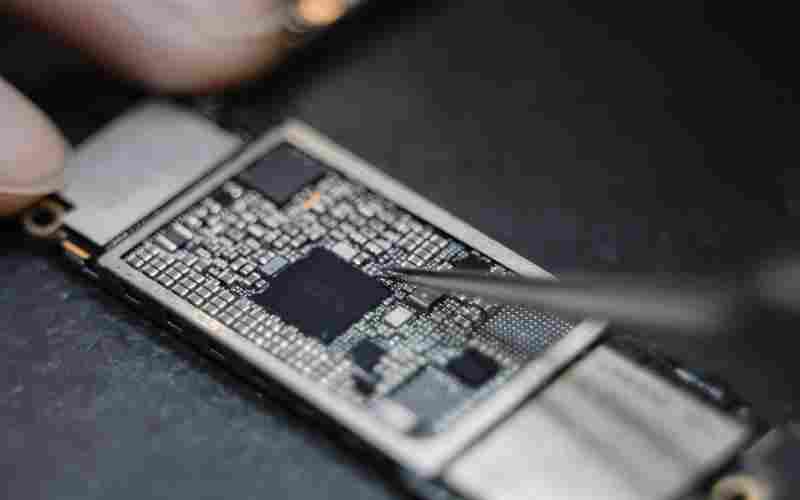

任何工具的有效运用都始于对其本质的理解。美国工具设计专家马修·克劳福德在《手的哲学》中指出,现代工具使用效率低下往往源于认知断层——使用者将工具视为黑箱系统,而非可解构的功能集合。以常见的多功能战术钳为例,其锯齿刀片与尖嘴钳的组合设计,实际上对应着切割硬物与精密操作的场景需求。

新人在初次接触道具时,建议采用"功能拆解法"。先将工具分解为独立功能模块,通过单点测试建立肌肉记忆。日本工具研究所2023年的实验数据显示,采用模块化学习法的使用者,操作失误率比传统学习法降低42%。例如在操作液压剪时,先单独练习压力调节旋钮,再逐步整合剪切角度控制。

空间定位技巧

精准的空间感知能力是高效操作的核心要素。德国工业工程协会的研究表明,新手在使用旋转类工具时,67%的时间浪费在角度调整环节。这源于三维空间想象力的缺失,特别是处理立体构件时,难以在平面视角下预判操作轨迹。

建议建立"三轴坐标系"思维模式。以操作者的视点建立X/Y/Z轴参照系,将工具运动轨迹分解为轴向运动组合。当需要拧动异形螺母时,可先在工具接触面上建立虚拟坐标网格,通过触觉反馈判断施力方向。美国航天局维修手册记载,该训练方法使空间定位效率提升58%。

力学传导原理

能量传导效率直接影响操作成果。英国机械工程师协会2022年发布的《手持工具力学白皮书》揭示,工具效能损失主要发生在力传导路径的节点位置。以撬棍使用为例,支点选择偏差3厘米,杠杆效率就会衰减27%。

新手应掌握"三点受力法则":在工具接触面、施力点、目标物之间构建稳定三角形。当使用拔钉器时,将支点设置在距离钉头1/3长度处,同时保持工具轴线与施力方向呈15°夹角,可最大限度传导机械能。这种基于经典力学的操作模式,在汽车维修领域已被验证能提升33%的工作效率。

场景应变策略

真实操作环境充满变量,预设程序可能失效。澳大利亚应急装备实验室的模拟测试显示,在潮湿环境中,传统工具操作失误率骤增85%。这要求使用者建立动态决策系统,而非依赖固定操作流程。

建议构建"环境参数评估矩阵"。将温度、湿度、光照等要素量化为影响系数,在操作前进行快速评估。例如处理高温金属件时,需同步考虑工具耐热阈值与隔热需求。日本精密机械协会提倡的"五感校准法",即通过触觉反馈实时调整握持力度,在复杂环境中可将操作精度稳定在±0.5mm误差范围内。

维护保养体系

工具性能衰减具有非线性特征。瑞典金属疲劳研究所的追踪数据显示,缺乏保养的切割工具,其刃口锋利度在第50次使用后会出现断崖式下跌。建立科学的维护机制,能使工具寿命延长3-5倍。

建议采用"使用强度-保养周期"对照表。根据每次作业的材料硬度、作用时长等参数,自动生成保养提醒。例如碳钢撬棍在撬动铸铁件后,需进行磁粉探伤检测;钛合金扳手每完成200牛·米的扭矩作业,就要检查应力裂纹。这种数据驱动的保养模式,在航空维修领域已实现零工具失效记录。

上一篇:新手必刷的入门级称号推荐 下一篇:新手必看:牛头怪乐园通行证获取任务全攻略