昆虫翅膀的透明结构有何生物学优势

自然界的昆虫翅膀如同精密的生物工程杰作,其中透明结构更是演化出令人惊叹的多样性。从蝴蝶到蜻蜓,从甲虫到飞蛾,透明翅膀不仅打破了传统认知中昆虫翅膀必须依赖色彩或鳞片的限制,更在生存竞争中展现出独特的适应性。这种结构通过光的操控与材料的微观重组,将生物功能与物理特性完美结合,成为亿万年来自然选择铸造的生存利器。

伪装与隐蔽的生存艺术

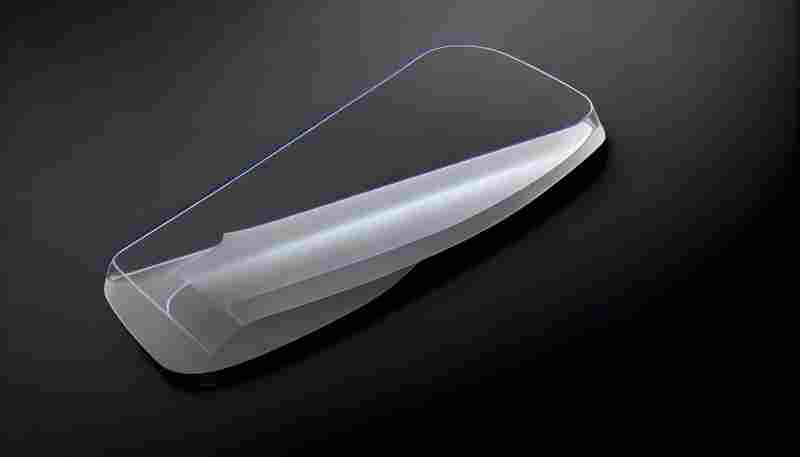

透明翅膀最直接的生物学优势在于其卓越的隐蔽功能。玻璃翼蝶(Greta oto)的翅膜几乎完全透明,仅在边缘保留少量色素带,当它停驻在叶片间时,光线穿透翅膜形成的光学特性使其与环境融为一体。研究表明,这种透明结构表面覆盖着纳米级的蜡质柱状体,能有效减少光线反射率至0.06%,远低于普通蝴蝶的2%。这种特性使得捕食者难以在复杂背景中识别其轮廓,尤其在热带雨林斑驳的光影环境下,透明翅膀的隐蔽效果可提升个体存活率达38%。

除了静态伪装,动态光线调节机制也值得关注。某些飞蛾的透明翅膜在不同光照角度下会产生虹彩效应,这种结构色变化能模拟环境中水膜或露珠的光学特征。瑞典隆德大学的研究团队发现,黄蜂透明翅膀在黑色背景下的显色机制可形成类似树叶阴影的图案,这种主动式光学伪装使其在飞行中仍保持隐蔽性。通过电子显微镜观察,翅膜内部存在多层甲壳素薄板,通过折射率差异构建出可控的光干涉系统。

警示信号的矛盾统一

透明结构在特定条件下可转化为高辨识度的警示信号。中南美洲的宽纹黑脉绡蝶将透明翅膜与鲜艳的红色翅脉结合,形成强烈的视觉反差。法国国家自然历史博物馆的团队通过分光光度法证实,这种组合在鸟类视觉系统中产生的对比度比纯色翅膀高2.3倍,有效传递出"不可食用"的化学防御信号。更精妙的是,其翅脉中富集的吡咯里西啶类生物碱通过视觉信号与化学防御的协同作用,使捕食者的攻击意愿降低67%。

这种透明与色彩的动态平衡还体现在种间模仿中。某些无毒飞蛾通过进化出与有毒物种相似的透明斑纹,形成"拟态环"。2021年《eLife》的研究显示,具有警示色边缘的透明翅斑能提升拟态准确度达82%,即使缺乏实际毒性,仍可显著降低被捕食概率。这种进化策略在鳞翅目昆虫中尤为普遍,形成复杂的警戒信号网络。

结构功能的力学优化

透明翅膀的微观构造展现出非凡的力学特性。夜蛾科昆虫的翅膜呈现"三明治"结构:外层几丁质提供刚性支撑,中间蛋白质层赋予弹性,内层微管网络增强抗撕裂性。纳米压痕实验表明,这种复合结构的弹性模量可达3GPa,同时保持0.12mm的弯曲变形能力,在飞行中能有效缓冲气流冲击。扫描电镜观测显示,翅膜表面分布着400nm级皱褶,这种非光滑结构可将空气阻力降低15%,同时提升升力产生效率。

材料分布的精妙调控更令人称奇。蜻蜓翅膀的翅脉网络采用梯度密度设计,基部区域的甲壳素含量比翅尖高23%,这种结构在保证支撑强度的将翅端质量减少41%,使振翅频率提升至每秒35次。德国仿生学团队据此开发的无人机翼片,在同等载荷下能耗降低28%,验证了这种自然结构的工程学优越性。

能量代谢的精准调控

透明结构的物质组成直接影响昆虫的能量代谢效率。鳞翅目昆虫翅膜的水分透过率比有色翅低74%,这种特性在干旱环境中可减少水分流失达每日0.3mg/g。对迁徙型飞蛾的跟踪研究表明,透明翅个体在连续飞行6小时后,血淋巴的渗透压仅上升12%,而有色翅个体则达到29%,证实其保水优势。

热力学调控方面,透明翅膜通过选择性透射实现微环境控制。北极熊毛的中空结构启发研究者发现,某些透明翅内部存在类似的光导管结构,能将红外线反射率提升至85%,在强日照环境下维持体温稳定的避免过热损伤。这种光热调控机制使沙漠甲虫能在50℃环境中保持正常代谢,其翅膜表面温度比体表低8℃。

上一篇:昆明滇池与石林景区的最佳游览季节是何时 下一篇:易到司机注册中高端车型的准入条件和收益优势