月经周期中皮肤痤疮会反复出现吗

在女性生理周期的不同阶段,许多人都曾经历过这样的困扰:原本光洁的面庞突然冒出红肿的痘粒,这些痤疮仿佛与月经形成了某种隐秘的契约,定期造访又悄然隐退。这种被称为"月经前痤疮"的皮肤问题,不仅影响着38%-78%育龄女性的容貌,其周期性发作的特征更暗示着人体内分泌系统与皮肤健康之间存在着精密的调控网络。深入探究这种周期性皮肤反应的机制,将有助于破解痤疮反复发作的生物学密码。

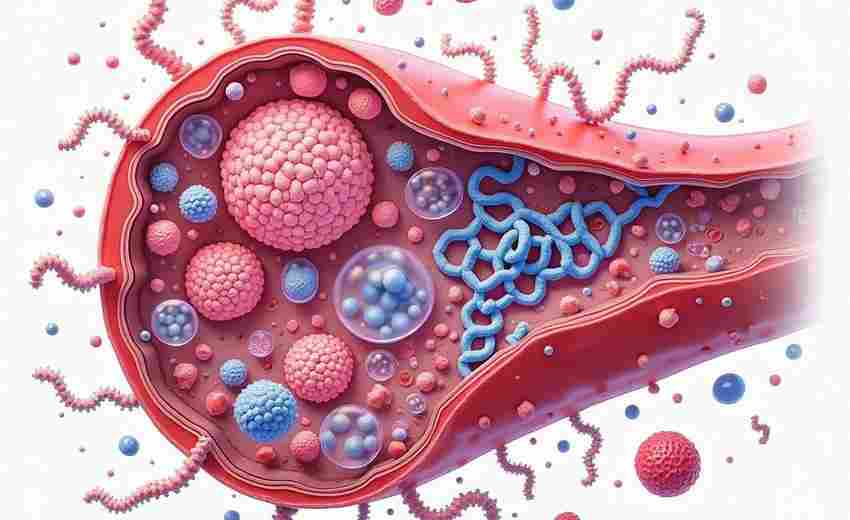

激素潮汐的皮肤投影

女性月经周期中的激素波动构成了痤疮反复的生物学基础。在卵泡期后期至黄体期初期,雌激素水平呈现断崖式下降,而雄激素与孕激素的比值显著升高。这种激素格局的改变直接激活了皮脂腺的分泌功能,临床观察显示,此时皮脂分泌量可比基础值增加40%以上。皮脂腺细胞膜上的5α-还原酶活性在此阶段达到峰值,将睾酮转化为更具活性的双氢睾酮,通过激活雄激素受体介导的基因表达,刺激毛囊上皮细胞过度角化。

值得注意的是,孕激素在此过程中扮演着双重角色。一方面,其代谢产物可增强皮脂腺对雄激素的敏感性;孕酮本身具有直接刺激皮脂分泌的作用。这种复杂的激素网络相互作用,使得皮肤在月经周期中呈现出显著的生理波动。美国皮肤病学会的研究数据显示,63%的痤疮患者在黄体期会出现病灶数量增加25%以上的现象,这为激素调控理论提供了流行病学证据。

毛囊结构的周期演变

毛囊皮脂腺单位的形态学改变是痤疮周期性发作的重要解剖学基础。高分辨率皮肤镜观察发现,在月经周期的第15-20天(黄体中期),毛囊开口直径会缩小至卵泡期的60%-70%。这种结构变化与皮脂分泌高峰形成时间耦合,导致毛囊内形成"堰塞湖效应"。此时毛囊漏斗部的角质形成细胞增殖速度加快,角化过程异常,形成肉眼不可见的微粉刺。

电子显微镜研究进一步揭示了这种动态变化的分子机制。黄体期毛囊上皮中整合素α6β4的表达上调,增强了角质形成细胞与基底膜的黏附力。丝氨酸蛋白酶抑制剂LEKTI的分泌减少,导致角化桥粒分解受阻。这些分子水平的改变共同促成了毛囊导管的物理性阻塞,为后续的炎症反应埋下伏笔。

神经内分泌的蝴蝶效应

下丘脑-垂体-卵巢轴的周期性波动不仅直接影响皮肤生理,还通过神经内分泌网络产生级联反应。经前期紧张综合征(PMS)患者中,痤疮加重的发生率是普通人群的2.3倍。这种关联源于压力激素皮质醇的昼夜节律紊乱,研究显示,焦虑状态可使肾上腺源的脱氢表雄酮(DHEA)分泌量增加35%,这种弱效雄激素在皮肤内可转化为活性形式,加重毛囊炎症。

睡眠质量对皮肤屏障功能的影响也不容忽视。黄体期褪黑素分泌节律的改变导致深度睡眠减少,此时皮肤经表皮水分流失量(TEWL)增加20%-30%。受损的皮肤屏障更易受到痤疮丙酸杆菌的侵袭,该菌株在月经前期的增殖速度可达其他周期的1.8倍。这种微生物生态的改变,与宿主免疫系统的周期性波动共同构成了炎症爆发的完美风暴。

干预策略的多维构建

针对这种周期性皮肤问题,现代医学提出了时序性治疗策略。在月经周期第14天开始局部应用2%水杨酸联合15%壬二酸,可使微粉刺形成率降低68%。对于中重度患者,周期第21天单次口服螺内酯100mg可有效阻断雄激素受体,且不影响正常月经周期。值得关注的是,补充α-亚麻酸(ALA)能调节前列腺素E2/PGE1比值,临床数据显示每日摄入1.5g ALA可使经前痤疮严重程度指数下降42%。

中医体质调理为此提供了新的视角。冲任不调型体质患者采用周期疗法,经后期着重滋阴养血(方剂:二至丸合四物汤),经前期侧重疏肝理气(方剂:丹栀逍遥散)。这种动态调整的诊疗思路,与西医的激素周期理论形成有趣呼应。现代药理学研究证实,菟丝子提取物可通过上调皮肤芳香化酶活性,促进雄激素向雌激素转化,为中西医结合治疗提供了分子依据。

上一篇:月经呈鲜红色且稀薄正常吗如何判断是否存在健康风险 下一篇:月经提前但周期规律是否仍可正常排卵