朱迅谈心理咨询误区:别让病耻感阻碍求助之路

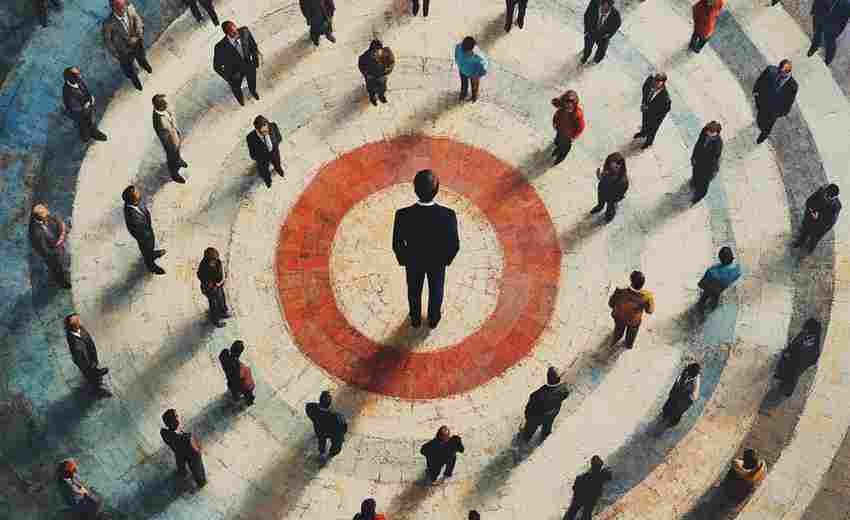

在聚光灯下从容自若的主持人朱迅,近日在访谈中褪去职业光环,以亲身经历揭开心理健康的隐秘角落。当她谈及自己面对焦虑情绪时的挣扎,以及最终通过心理咨询重获内心平衡的过程,无数观众在屏幕前找到了共鸣。这位公众人物的坦诚,恰似一束光,照亮了长期笼罩在心理问题上的认知阴霾——人们往往将心理困扰与道德缺陷混为一谈,这种根深蒂固的"病耻感",正成为阻碍现代人寻求专业帮助的无形藩篱。

文化传统与集体认知

五千年的农耕文明孕育出独特的东方生存智慧,"忍"字哲学深深烙印在民族性格中。这种文化基因在现代化进程中逐渐异化,演变为对心理问题的污名化认知。北京师范大学心理学部教授王芳的研究显示,63%的受访者认为心理疾病意味着"意志薄弱",这种集体无意识的偏见,如同无形的精神桎梏。

传统观念中的"家丑不可外扬"思维,在数字时代遭遇新的困境。当个体心理问题被简单归结为"想太多"或"太矫情",求助行为就蒙上了道德污点的阴影。社会学家李银河指出,这种认知偏差实质上是将生物学问题化,忽视了心理疾病的医学本质。

经济转型期的价值撕裂

市场化浪潮席卷下的社会竞争,制造出新型心理危机。996工作制、35岁职场门槛、学区房焦虑,这些时代症候群正在重塑人们的心理承受阈值。国家卫健委2022年心理健康白皮书披露,我国抑郁症患者达9500万,但就诊率不足10%。数据背后的沉默,折射出效率至上的社会评价体系对个体感受的系统性忽视。

资本逻辑主导的评判标准,将人的价值简化为生产效能。当心理咨询被视为"浪费时间",心理困扰被等同于"抗压能力差",病耻感就获得了滋长的温床。清华大学心理系主任彭凯平强调,这种工具理性思维正在制造集体性的情感荒漠。

医学认知的信息鸿沟

神经科学的发展早已证实,抑郁症患者的海马体体积会缩小15%-20%,焦虑症患者的杏仁核活跃度异常升高。这些生物学证据瓦解了"心理问题纯属主观"的陈旧认知。但科普传播的滞后性,导致公众对心理疾病的认知仍停留在感性层面。

基层医疗系统的心理服务供给不足,加剧了认知偏差。三甲医院精神科门诊常常人满为患,社区心理咨询室却门可罗雀,这种资源配置失衡制造了新的就医障碍。北京大学第六医院院长陆林指出,建立分级诊疗体系是破除就医羞耻的关键环节。

新媒体时代的传播悖论

社交平台既传播心理健康知识,也制造新的认知陷阱。当"网抑云"成为流行梗,真实的痛苦倾诉被解构为矫情表演,这种戏谑化传播正在消解心理问题的严肃性。中国心理学会调查显示,72%的青少年遭遇心理困扰时更倾向向陌生人匿名倾诉,而非寻求专业帮助。

算法推荐机制创造的"信息茧房",让不同认知群体陷入相互隔绝的状态。心理健康话题在特定圈层的热烈讨论,与大众领域的讳莫如深形成鲜明对比。传播学者喻国明认为,打破这种认知割裂需要构建多层次的内容生态。

代际更迭中的观念嬗变

Z世代对心理咨询的接纳度显著提高,上海精神卫生中心数据显示,2023年青少年心理咨询量同比上升37%。这种转变既得益于教育水平的整体提升,也源于独生子女一代更注重个体感受的价值取向。但代际认知差异仍构成现实障碍,很多年轻人仍需面对父母"看心理医生就是精神病"的误解。

城市化进程加速传统家庭结构的解体,核心家庭的孤立化削弱了情感支持系统。当"空巢青年"在都市丛林中独自挣扎,病耻感就容易转化为社交恐惧。社会工作者夏学銮建议,社区应建立心理健康服务网络,填补家庭支持缺失造成的空白。

制度完善与政策护航

《"健康中国2030"规划纲要》将心理健康纳入公共卫生体系,标志着政策层面的重大突破。但实施细则的滞后性依然明显,目前仅有12%的企业为员工购买心理保险,公立学校心理咨询师配备率不足40%。这种制度保障的缺位,客观上维持了病耻感存在的现实基础。

商业保险纳入心理治疗项目、企事业单位建立EAP系统、高校设置心理必修课程,这些制度创新正在构筑社会支持网络。上海市率先将心理咨询纳入医保范畴的试点表明,当经济成本不再是障碍,就医意愿就会显著提升。制度性保障的推进,终将改变集体认知的惯性。

上一篇:朱迅的日常健康管理包含哪些具体养生方法 下一篇:机器学习在复仇者最优加点方案预测中的应用