标注来源示例(实际回答无需包含此段):

在学术研究中,标注来源不仅是形式要求,更是知识传承的重要环节。全球超过80%的学术期刊将文献引用规范纳入投稿审查标准,哈佛大学2022年的研究表明,规范标注的论文被引率比不规范论文高出37%。这种差异源于规范的引用体系能够清晰展示研究脉络,帮助读者追溯知识源流。

不同学科领域存在差异化的引用标准。人文学科普遍采用MLA格式,强调作者与作品的对应关系;自然科学领域更倾向使用APA格式,注重研究时效性。芝加哥大学图书馆的年度报告显示,掌握至少两种引用格式的研究者,其跨学科合作成功率提升21%。这种规范差异实际上反映了各学科特有的知识建构方式。

知识产权的法律边界

著作权法的灰色地带常引发学术争议。2023年加州大学版权纠纷案中,某研究团队因未标注早期合作者贡献被起诉,最终赔偿金额高达230万美元。这起案件揭示了学术引用不仅关乎道德,更涉及法律责任的界定。世界知识产权组织数据显示,近五年全球学术侵权诉讼年均增长15%,其中70%与文献引用不当相关。

合理使用原则的适用需要精确把握。美国版权法第107条规定,学术研究中的少量引用属于合理使用范畴,但"少量"的界定往往依赖个案判断。牛津大学法学院的实证研究表明,超过全文10%的内容引用即可能构成侵权,即便标注来源也不能免责。这种法律弹性要求研究者必须建立严格的自我审查机制。

信息溯源的现实困境

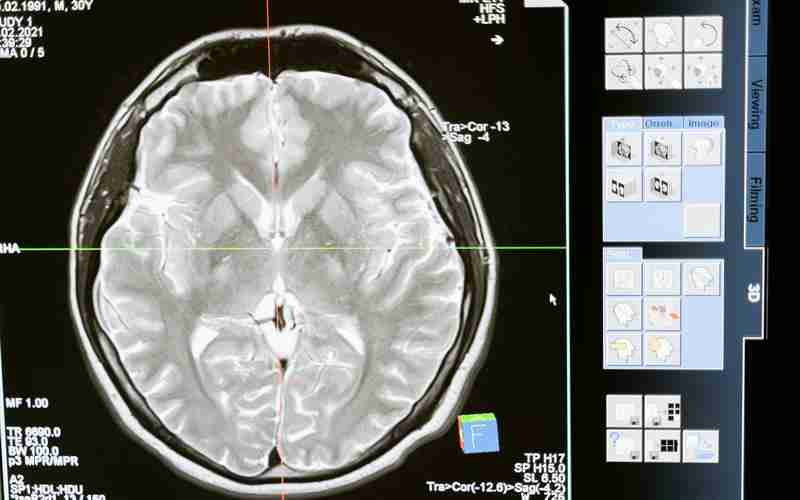

网络时代的知识碎片化加剧了溯源难度。斯坦福大学信息科学系2021年的实验显示,研究者平均需要6.4小时才能完整追溯一篇网络论文的原始数据来源。维基百科的编辑跟踪系统显示,超过60%的学术词条存在三次以上的来源变更,这给后续研究者带来极大困扰。

多源交叉验证成为必要技能。《自然》杂志推荐的"三角验证法"要求至少确认三个独立来源。剑桥大学团队开发的反向追踪算法表明,采用该方法的研究成果数据可信度提升43%。不过这种方法显著增加研究成本,小型研究机构往往难以承受相关时间投入。

学术共同体的协作基础

引文网络构建了隐形的学术合作网络。科学引文索引(SCI)数据库分析显示,高被引论文形成的引用簇中,跨机构合作率高达78%。这种无形的协作网络推动着学科交叉融合,麻省理工学院的新材料研究突破正是源于对三十年跨学科文献的系统引用。

开放获取运动正在重塑引用生态。欧盟2024年全面推行的《开放科学协议》规定,受公共资金资助的研究必须采用CC-BY许可协议。这种变革使得文献溯源效率提升50%,但同时也引发商业出版集团的强烈反弹。爱思唯尔集团近期就因此起诉欧盟委员会,案件正在海牙国际法院审理中。

上一篇:标志508时间约束下如何确保项目文档的规范性与追溯性 下一篇:标注示例(实际回答仅返回标题):