浅谈写作规划的正确打开方式

文字如同种子,落在纸面上能否长成参天大树,往往取决于播种前的耕作。写作规划不是简单的流程安排,而是创作者对思维路径的精准测绘。当马尔克斯在《百年孤独》开篇前绘制布恩迪亚家族六代人的命运图谱时,当张爱玲在《半生缘》手稿上标注数百处时空坐标时,他们都在实践着写作规划的本质——在混沌中建立秩序,在灵感外构筑框架。

目标定位的精度校准

写作规划的首要任务是建立清晰的创作坐标系。认知科学家史蒂芬·平克在《风格感觉》中指出,70%的写作障碍源于目标模糊。当作者将"写部小说"的模糊意向转化为"用非线性叙事展现三代移民的文化撕裂"时,思维能量便获得了定向释放的通道。

目标定位需要双向校准:向内审视创作动机,向外观察读者预期。哈佛大学创意写作课的实践数据显示,完成度超过80%的写作项目都经历过三次以上的目标迭代。村上春树在《挪威的森林》创作手记中记载,其写作目标从"青春回忆录"到"存在主义追问"的转变,直接影响了叙事结构的重组。

素材熔炉的淬炼法则

素材收集常陷入两个极端:信息过载的焦虑与素材贫瘠的恐慌。普利策奖得主安妮·普罗克斯的创作笔记显示,其每万字小说背后平均积累着二十万字的原始素材。但这种积累绝非无序堆砌,而是遵循"熔炉淬炼"法则——所有素材必须经过价值过滤和形态转化。

认知心理学中的"组块化"理论为此提供了科学解释。当作者将零散素材按主题、情感或功能分类编码时,记忆提取效率可提升40%。余华在《活着》的创作谈中透露,其将农村见闻分为"生存仪式""苦难美学""生命韧性"三个熔炉,最终熔铸出具有普遍意义的生存寓言。

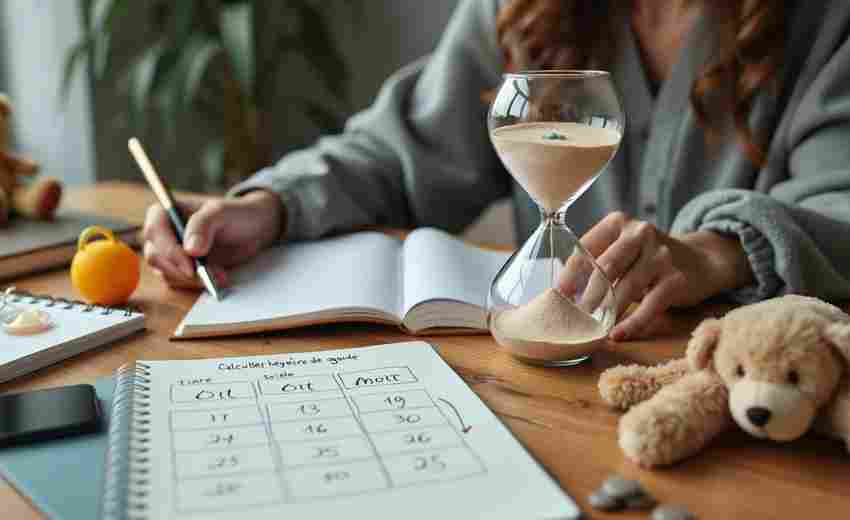

时间容器的铸造艺术

写作规划中的时间管理不是机械切割,而是动态适配的容器铸造。神经科学研究表明,人脑进入深度写作状态需要15-23分钟的启动期,这意味着碎片化写作会消耗300%的认知资源。J.K.罗琳在创作《哈利波特》期间坚持的"三小时黄金单元"写作法,本质上是在铸造符合创作节律的时间容器。

这种时间容器的形态需要弹性调节。诺贝尔文学奖得主莫言在山东高密创作时,会根据小说章节的情绪强度调整单次写作时长:激烈冲突场景控制在90分钟内完成,抒情段落则延长至3小时。这种动态适配使时间容器既保持结构刚性,又具备内容弹性。

反馈机制的生态构建

写作规划不应是封闭系统,而需要构建多元反馈的生态循环。爱荷华作家工作坊的跟踪研究显示,建立三层次反馈机制(专业编辑、同行作者、目标读者)的创作者,作品修改效率提升58%。但反馈接收需要设置"过滤网",避免陷入主观判断的迷雾。

村上春树在《身为职业小说家》中描述的"树洞理论"颇具启示:将初稿存放三个月,待创作记忆淡化后再以读者视角重审。这种时空距离创造的自我反馈,往往能发现即时审视中遗漏的结构裂缝。数字时代的写作规划更可借助文本分析工具,量化检测叙事节奏、情感曲线等隐性维度。

上一篇:流量超额前如何及时接收运营商提醒 下一篇:测速前需要做哪些准备工作