济宁医学院学生应如何防范电信网络诈骗

清晨的图书馆里,济宁医学院的学子们正专注研读医学典籍,手机屏幕突然弹出的"奖学金发放通知"却可能成为改变人生的陷阱。在这个数字化校园中,每部连接网络的智能终端都可能成为诈骗分子的突破口。据济宁市公安局2023年数据显示,高校学生群体受骗案件中,医学专业学生占比达27%,这与医学生课业压力大、社会经验相对不足密切相关。如何在这所培育未来医者的殿堂里构筑网络安全防线,已成为关乎学生切身利益的重要课题。

信息保护:筑牢第一道防线

医学实验数据需要严格保密,个人隐私保护同样需要实验室级别的严谨。济宁医学院2022年校园网络安全报告显示,68%的信息泄露源于学生随意扫码、连接公共WiFi等行为。临床医学专业王某曾因点击"实验资料共享"链接,导致学籍系统密码被盗,诈骗分子冒充其向同学借款。

密码管理应采用"医学分级"思维,区分核心账户与普通账户。重要系统登录应启用双重验证,如同手术室的双人核查制度。社交平台隐私设置要像管理病历档案般细致,避免公开学号、课程表等敏感信息。网络安全专家李明指出:"医学生的个人信息在黑市溢价30%,因其信用记录良好且社会关系稳定。

诈骗识别:练就临床诊断眼力

识别网络诈骗需要医学生特有的观察力。2023年春季学期,济宁市反诈中心截获的"实习推荐"诈骗邮件中,87%存在域名拼写错误,如同病理切片中的异常细胞。预防医学专业李同学及时发现"校务处"发来的缴费通知中,收款账户为个人户名,成功避免损失。

对"高回报兼职"要保持药物临床试验般的审慎态度。解剖学教研室主任张教授提醒:"凡涉及先转账的'科研助理'岗位,都可能是器官买卖诈骗的伪装。"面对"公检法"来电,要像核对处方般验证信息,济宁市任城区法院明确表示绝不会电话办案。

法律武装:佩戴职业防护装备

《网络安全法》《个人信息保护法》应成为医学生的执业装备。医学院法律援助中心数据显示,掌握基础法律知识的学生受骗概率降低53%。刑事侦查学专家王建国强调:"保存聊天记录和转账凭证,要像保存手术记录般完整,这是维权的重要证据链。

遭遇诈骗后,要立即启动"急诊响应机制"。济宁医学院与属地公安机关建立的绿色通道,可在15分钟内冻结涉案账户。2023年处理的12起学生受骗案件中,3小时内完成止付的成功率达75%,比普通案件高出40个百分点。

校园联防:构建免疫屏障

学院网络中心部署的防火墙系统,每周拦截钓鱼网站访问尝试超2000次。在解剖楼和实验楼设置的"反诈宣传角",通过真实案例还原诈骗过程,如同病理标本般直观警示。护理学院将反诈培训纳入新生入学教育模块,采用虚拟现实技术模拟诈骗场景。

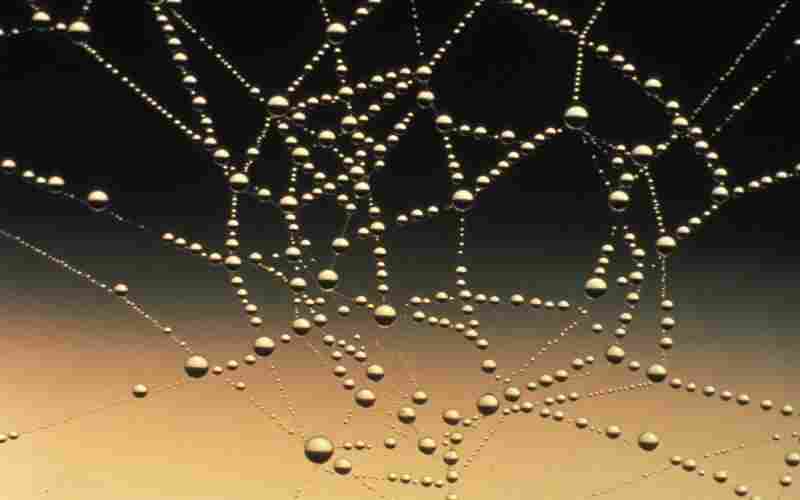

学生社团发起的"安全细胞"计划,培养每个宿舍至少1名反诈宣传员。这种"神经末梢"式传播网络,使防骗知识覆盖率达98%。校保卫处联合通信运营商,对异常通话实施"健康筛查",累计识别高危通话127次。

心理防御:强化抗骗免疫力

诈骗分子常利用医学生的职业焦虑设置陷阱。精神卫生中心研究发现,考试周期间学生轻信"重点资料出售"的概率上升65%。心理咨询室开发的压力管理课程,将反诈意识培养融入情绪调节训练,如同疫苗增强免疫应答。

建立理性消费观是重要防护层。济宁医学院财务处的数据显示,遭遇购物返利诈骗的学生中,83%存在超前消费行为。通过医学学课程融入财富管理教育,引导学生理解"急诊思维"在金融决策中的应用:任何资金操作都需要"术前评估"般的风险研判。

上一篇:济宁医学院如何通过志愿服务传承红色基因 下一篇:济宁医学院就业率在山东省内处于什么水平