火棉胶婴儿的形成是否涉及多种因素共同作用

火棉胶婴儿是一种罕见的先天性皮肤疾病,患儿出生时全身被覆羊皮纸样或胶样膜,伴随眼睑外翻、口唇畸形等症状。长期以来,医学界围绕其病因存在单一遗传论与多因素协同论的争议。随着基因检测技术的进步及临床病例的积累,越来越多的证据表明,尽管遗传缺陷是核心机制,但胎儿发育异常、母体环境暴露等因素可能通过复杂交互作用共同参与疾病的发生。

遗传缺陷:核心驱动因素

火棉胶婴儿的遗传基础已被明确与皮肤角化相关基因的突变相关。研究发现,TGM1基因编码的转谷氨酰胺酶-1是表皮分化关键蛋白,其突变导致表皮角化异常,形成胶样膜覆盖。2021年中国医学科学院皮肤病医院的研究团队通过全外显子测序,在一例火棉胶婴儿中发现了TGM1基因的c.919C>T和c.1019G>A双突变,证实这两种突变会破坏转谷氨酰胺酶的三维结构,导致酶活性丧失。ABCA12基因突变引发的脂质运输障碍、FLG基因突变导致的丝聚蛋白合成异常也被证实与表皮屏障功能破坏相关。

遗传模式呈现多样性特征。约60%病例属于常染色体隐性遗传,父母携带隐性致病基因时,后代患病风险达25%。部分病例表现为显性遗传,如板层状鱼鳞病相关基因突变,这类患儿在出生时即表现出典型火棉胶样症状。值得注意的是,近亲婚配群体中该病发生率显著升高,印度南部某近亲婚配高发区的研究显示,火棉胶婴儿发病率较普通人群高出3-5倍。

胎儿发育:多重异常叠加

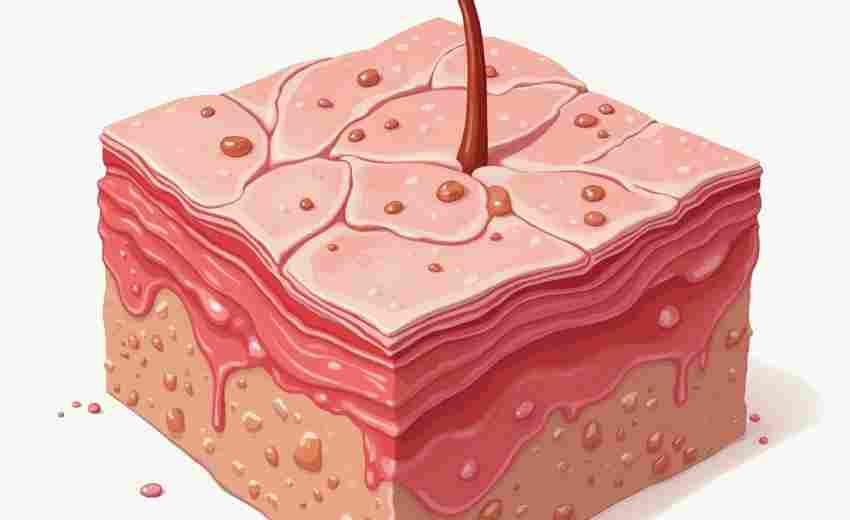

胚胎期表皮分化过程的紊乱是疾病形成的直接诱因。在妊娠中后期,胎儿表皮角质形成细胞的增殖与凋亡平衡被打破,病理检查可见角质层异常增厚达正常新生儿的8-10倍。这种异常不仅涉及角质细胞本身,更与表皮脂质代谢密切相关——瑞士苏黎世大学的研究证实,脂质运载蛋白缺陷会导致角质层脂质双分子层结构破坏,使皮肤丧失锁水功能。

胎儿内分泌系统的异常调控同样不可忽视。临床观察发现,部分患儿存在甲状腺功能减退,这可能影响表皮细胞的分化周期。动物实验表明,敲除小鼠甲状腺激素受体基因后,其表皮分化相关蛋白(如loricrin、involucrin)表达量下降50%,出现类似火棉胶婴儿的皮肤病变。这些发现提示,内分泌-表皮信号通路的异常可能放大遗传缺陷的致病效应。

环境暴露:潜在协同机制

母体宫内感染被证实可能诱发表观遗传修饰改变。德国慕尼黑大学团队发现,巨细胞病毒感染者所生婴儿的TGM1基因启动子区甲基化水平异常,导致基因表达量下降40%。这种表观遗传改变与基因突变产生叠加效应,可能解释部分无家族史病例的发病机制。风疹病毒、弓形虫等病原体感染也被证实可通过干扰胎儿表皮干细胞分化参与疾病发生。

环境毒物暴露的风险日益受到关注。美国环境流行病学研究显示,孕期接触多环芳烃(PAHs)的母亲,其子女患先天性鱼鳞病的风险增加2.3倍。这类化合物可穿透胎盘屏障,与芳烃受体(AhR)结合后抑制角质形成细胞分化相关基因表达。值得注意的是,环境因素与遗传易感性的交互作用具有剂量依赖性——携带TGM1杂合突变的胎儿,在PAHs暴露浓度超过1μg/m³时发病风险骤增。

临床启示:多维干预路径

基于多因素致病理论,临床防治策略需要系统性升级。产前诊断方面,北京大学第一医院建立了联合超声弹性成像与二代测序的技术体系,可在孕20周检测出皮肤弹性异常及致病基因突变。对于高风险家庭,建议在胚胎植入前进行基因筛查,将疾病阻断在孕前期。

新生儿期的综合护理直接影响预后。采用60%湿度暖箱、高锰酸钾药浴、维生素A/D联合应用等方案,可使表皮更新周期从72小时缩短至48小时。最新临床数据显示,系统性护理干预使患儿1年存活率从60%提升至85%。这些实践成果印证了多因素干预的有效性,为改善患儿生存质量提供了现实路径。

上一篇:火柴人踢腿技能与空中旋转动作的绘制技巧 下一篇:火棉胶婴儿的遗传病因是什么