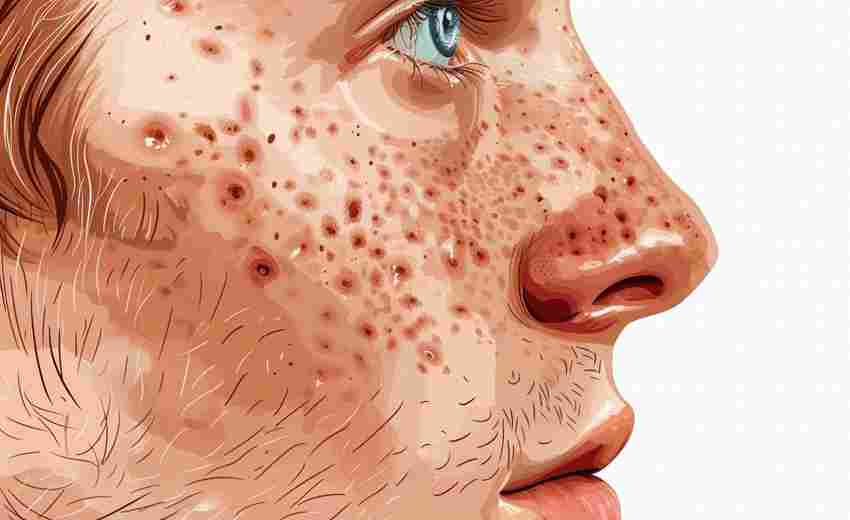

点痣后红印护理需要避免哪些常见错误

激光点痣后的红印是皮肤修复过程中的常见现象,但护理不当可能导致色沉加深、疤痕增生或恢复周期延长。许多人在护理过程中因缺乏科学认知,陷入误区,反而加重皮肤负担。了解并规避这些错误,是促进红印消退的关键。

不当清洁与过度摩擦

点痣后创面处于脆弱状态,过早接触水或用力摩擦会破坏新生组织。研究表明,痂皮脱落前接触生水会增加细菌感染风险。部分患者因无法忍受面部油腻感,用洗面奶强力清洁,导致痂皮提前脱落,形成凹陷性疤痕。使用粗糙毛巾擦拭可能刺激创面,曾有案例显示,患者因反复摩擦导致红印转为褐色,恢复周期延长至8个月。

正确做法是术后7天内采用生理盐水局部清洁,用棉签单向轻拭分泌物。若需清洁非治疗区域,建议使用无菌纱布蘸取蒸馏水轻柔按压。痂皮脱落后可恢复温和洁面,但需避开未完全愈合的创面。

错误护肤选择

部分患者急于淡化红印,过早使用含果酸、水杨酸的焕肤类产品。这类成分会破坏新生角质层,加重炎症反应。实验数据显示,使用酸类产品的患者色沉发生率比规范护理组高37%。更严重的误区是自行调配“偏方”,如用白醋、柠檬汁敷面,其酸性物质可能引发接触性皮炎。

规范护理应分阶段进行:痂皮脱落后优先使用含透明质酸、神经酰胺的医用敷料修复屏障,待红印稳定再过渡到含硅酮成分的祛疤产品。若出现瘙痒症状,可短期使用炉甘石洗剂止痒,但需避开开放性伤口。

忽视光防护重要性

紫外线是导致红印转褐色的关键因素。激光点痣会暂时削弱皮肤光保护能力,紫外线UVA可穿透至真皮层,刺激黑色素细胞异常活跃。临床统计显示,未严格防晒的患者色沉发生率为68%,而规范防晒组仅为12%。常见错误包括依赖防晒霜替代物理遮挡,或在炎症期使用含酒精的化学防晒剂加重刺激。

建议术后3个月内采用“硬防晒”策略:外出佩戴UPF50+防晒口罩、宽檐帽,避开10:00-16:00紫外线峰值时段。痂皮脱落后可叠加物理防晒霜,选择氧化锌成分且SPF30以上的产品,每2小时补涂一次。

提前干预痂皮脱落

人为撕扯痂皮是导致凹陷性疤痕的主因。组织学观察显示,自然脱落的痂皮下胶原排列有序,而强行剥离的创面真皮层修复紊乱。部分患者误将瘙痒视为感染征兆,频繁消毒反而破坏愈合微环境。研究证实,75%的提前脱痂案例伴随二次感染,延长恢复周期2-3周。

规范处理要求保持痂皮干燥,瘙痒时可轻拍周围皮肤缓解。若出现化脓、渗液等感染迹象,需使用夫西地酸等抗生素软膏,而非自行使用碘伏等刺激性消毒剂。

营养失衡与代谢干扰

过度忌口导致的维生素缺乏可能延缓修复。例如维生素C参与胶原合成,维生素E抑制氧化应激,锌元素促进上皮再生。但部分患者盲目补充胶原蛋白饮品,忽略其分子量过大难以直接吸收的特性。另一极端是摄入过多高糖食物,血糖波动引发糖化终产物堆积,加重炎症反应。

建议术后增加深色蔬菜、浆果类水果摄入,每日补充100mg维生素C及15mg锌。避免饮酒及辛辣食物,但无需过度限制酱油等深色调味品,其色素不会直接沉积皮肤。

忽视个体化修复节奏

盲目跟风网红护理方案可能适得其反。例如油性皮肤过度使用封闭性药膏易诱发痤疮,而干性皮肤频繁湿敷可能破坏屏障。研究显示,直径超过3mm的痣修复周期通常延长30%,强行统一护理节奏可能掩盖潜在问题。

建议每2周复诊评估修复进度,采用VISIA皮肤检测仪定量分析红印消退程度。对于超过6个月未消退的顽固性色沉,可考虑联合脉冲染料激光与微针治疗。

上一篇:点痣后瘙痒伴随红肿是否需要就医 下一篇:烂脸如何证明是产品问题并申请赔偿