电商平台商品文案被抄袭如何启动维权流程

在数字经济蓬勃发展的当下,电商平台的商品文案不仅是产品信息的载体,更是品牌价值与消费者信任的纽带。抄袭者通过复制、篡改他人原创文案牟利的现象屡见不鲜,这种行为不仅损害原创者的知识产权,更扰乱市场秩序。面对侵权行为,如何通过合法途径高效维权,成为品牌与创作者亟需掌握的技能。

确权准备:筑牢权利根基

原创文案的维权基础在于“权利证明”。根据《著作权法》,商品文案作为文字作品,自创作完成之日起即自动享有著作权,但实践中需通过确权行为强化法律效力。例如,将文案内容进行著作权登记,或在微博、品牌官网等公开平台发布带有明确时间标记的版本,形成“在先创作”的证据链。

若文案中包含品牌商标、专利技术或设计元素,需同步申请商标权、外观设计专利等知识产权。例如,某美妆品牌在文案中使用的“24小时持妆”宣传语被竞品抄袭时,因其已将该技术申请为发明专利,最终通过专利侵权投诉下架了抄袭链接。权利证明的完整性直接影响后续投诉的成功率,正如中国政法大学知识产权研究中心的研究指出:“多维度确权是应对复杂侵权场景的核心策略。”

证据固定:构建完整证据链

发现侵权后,需第一时间通过可信时间戳、区块链存证等技术手段固化证据。以某服饰品牌维权案例为例,其将侵权店铺的商品详情页截图、销量数据通过联合信任时间戳服务中心认证,形成具有法律效力的电子证据。对于跨国侵权行为,还可委托第三方机构进行网页公证,确保证据的司法认可度。

证据类型需覆盖“侵权事实”与“损失关联”两个层面。除直接对比原创文案与抄袭内容的相似度外,还应收集侵权商品销售额、消费者混淆评价等数据。例如,某家电企业通过爬虫技术抓取侵权店铺30天内的2.1万条交易记录,结合行业利润率测算出侵权方获利金额,为后续索赔提供量化依据。

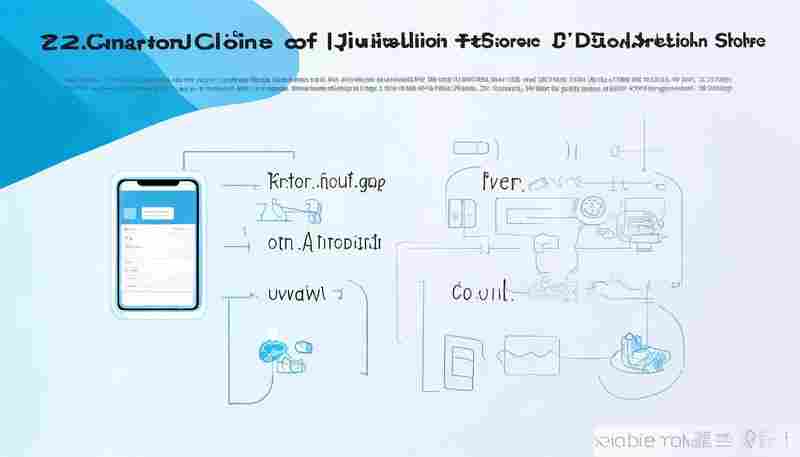

平台投诉:高效清除侵权链接

主流电商平台均设有知识产权保护通道。以淘宝为例,权利人可通过阿里巴巴知识产权保护平台(IPP)提交著作权投诉,需提供原创文案的发表链接、著作权登记证书及侵权页面截图。根据《电子商务法》第四十二条规定,平台应在接到合格通知后“及时采取必要措施”,实务中通常48小时内会冻结侵权链接。

投诉策略需结合平台规则动态调整。例如拼多多对“文本侵权”的认定标准包含标题、详情页中连续30字以上的雷同内容,而京东则要求提供更具排他性的独创性证明。某母婴品牌在投诉时发现,将文案拆分为“主图文案+详情页脚本”两部分分别举证,比整体投诉的处理效率提升40%。

法律追责:震慑恶意侵权者

对于拒不整改或造成重大损失的侵权方,可向侵权主体所在地法院提起民事诉讼。2023年杭州互联网法院审理的“原创茶饮文案抄袭案”中,原告通过对比12处文案表达细节相似度,结合消费者调研报告证明品牌商誉受损,最终获判20万元赔偿。此案入选最高人民法院典型案例,彰显司法对“微创新”的保护力度。

行政举报与刑事报案构成补充手段。向市场监督管理部门提交《反不正当竞争法》第六条规定的虚假宣传证据,可触发“责令停业”“吊销执照”等行政处罚。若侵权销售额达到刑事立案标准(通常为5万元以上),公安机关可依据《刑法》第二百一十七条追究侵犯著作权罪责任。

预防机制:建立长效保护网

技术防护层面,采用AI文本水印、动态关键词替换等手段增加抄袭成本。某数码品牌在详情页中嵌入“隐形水印”——通过调整字符间距、标点符号等微观排版形成可溯源的识别码,半年内成功识别并下架37个仿冒店铺。

制度管理方面,建立从文案创作到发布的全程监控体系。某快消品企业设立“创作日志”制度,要求运营团队每日提交包含创作思路、参考素材的文档,既防范内部泄密风险,又为可能的权属纠纷留存证据链。定期进行全网监测,利用爬虫技术抓取关键词相似度超过70%的文本,实现侵权行为的48小时快速响应。

上一篇:电商平台侵权纠纷中第三方机构能提供哪些协助 下一篇:电商平台商标侵权投诉流程与应对策略