电子数据如何成为法定维权证据

数字化浪潮席卷全球的今天,各类交易行为、社交活动与工作协作正加速向虚拟空间迁移。聊天记录、转账凭证、电子合同等数据痕迹逐渐成为纠纷解决的核心材料,但这些无形载体的法律效力曾长期处于模糊地带。2012年《民事诉讼法》首次将电子数据纳入法定证据类型,开启了数字痕迹的法治化进程。随着《电子签名法》《民法典》等法律体系的完善,电子数据正突破技术壁垒,构建起具有司法公信力的维权凭证体系。

法律地位的确认与范围界定

电子数据的法定证据地位经历了从边缘到主流的演变过程。2015年《民事诉讼法解释》首次以列举形式明确电子邮伯、即时通信等12类数据形态,2020年修订的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》进一步细化为五大类别:网络平台发布信息、通信信息、用户数据、电子文件及兜底条款。这种开放式立法模式既覆盖主流应用场景,又为技术革新预留空间。

法律效力的突破性进展体现在《电子签名法》第七条,明确规定符合条件的数据电文不得仅因电子形式被否定证据资格。司法实践中,北京互联网法院2022年审理的著作权纠纷案,首次认定区块链存证的短视频具有完整证据链效力,标志着电子数据证据进入成熟应用阶段。这种立法与司法的双重确认,为数字痕迹构建起完整的权利救济通道。

真实性认定的双重维度

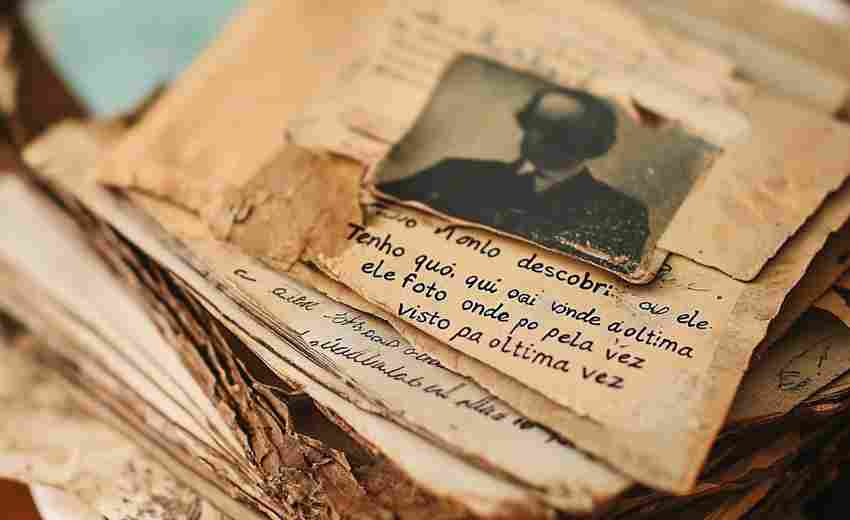

证据真实性审查是电子数据应用的核心难题。司法解释创设了"功能等同"原则,即电子副本若与原件具有同等证明力,即可视为合法证据。在(2021)新0103民初5496号技术服务合同纠纷中,法院采信经过公证的QQ聊天记录打印件,正是基于该记录完整呈现原始对话内容与时间节点。这种审查标准打破了传统证据原件的物理载体限制。

技术验证与法律推定的结合构成真实性认定体系。《民事诉讼证据规定》第九十四条创设五类真实性推定情形,包括第三方平台确认、正常业务活动形成等。杭州某电商平台维权案例显示,法院依据阿里巴巴提供的加密交易日志直接采信电子交易数据,体现出对专业机构数据管理能力的司法信任。

举证方法的程序性规范

电子证据的举证呈现显性化与规范化趋势。最高人民法院明确要求,提交微信记录需完整展示用户信息界面与聊天时序,音频证据需附文字译本,视频载体需保证通用播放兼容性。某知识产权侵权案中,权利人使用专业软件对盗版网页进行全景录屏,并采用哈希值校验技术固化证据,最终形成被法院采信的证据组合。

存证技术的革新重塑举证方式。可信时间戳服务机构的数据显示,2024年采用区块链存证的电子合同纠纷案件胜诉率较传统公证提升27%,时间戳认证的邮件往来越来越多成为认定合同履行的关键证据。这种技术赋能使电子数据从被动举证转向主动防御,构建起事前预防的维权机制。

技术保障体系的构建

区块链技术的不可篡改特性正在重塑证据信用。司法区块链平台通过分布式记账技术,实现电子数据生成、存储、提取的全流程固化。截至2025年,全国法院区块链存证总量突破50亿条,电子证据验真平均耗时从14天缩短至3分钟。广州互联网法院试点的智能合约自动执行系统,更将维权动作嵌入数据流转过程。

电子数据司法鉴定成为技术护航的重要环节。专业机构通过数据镜像、哈希校验、元数据分析等手段,2024年在某网络诈骗案中成功恢复被删除的23万条聊天记录,精确锁定犯罪时间节点。这种技术穿透力使电子证据突破表面数据局限,深入挖掘数字行为的内在逻辑。

应用场景的实践突破

电子合同领域显现出完整的证据闭环。人社部推行的电子劳动合同平台,通过实名认证、意愿确认、数字签名三重验证,使线上签约具备与纸质合同同等效力。2024年度劳动争议数据显示,采用标准化电子劳动合同的企业,用工纠纷发生率下降41%。这种数字化契约模式正在向金融、房地产等领域快速渗透。

知识产权保护率先实现电子证据的全流程应用。北京知识产权法院2024年审理的外观设计专利案,通过解析YouTube视频上传时间戳与数字水印,准确判定专利新颖性。这种跨国界、跨平台的数据验证能力,标志着电子证据应用进入全球化维权时代。

上一篇:电子支付凭证在手机维权中的重要作用 下一篇:电子束掩模与X射线掩模的技术差异与应用对比