疤痕增生发红发硬该如何处理

皮肤创伤愈合后,若局部持续发红、发硬并伴随瘙痒疼痛,往往提示进入疤痕增生的活跃阶段。这种病理性瘢痕不仅影响外观,还可能因挛缩导致关节活动受限。医学研究显示,增生性疤痕的形成与成纤维细胞异常增殖、胶原代谢失衡密切相关,而炎症反应和机械张力是加速其恶化的关键因素。早期干预和科学护理能有效抑制增生进程,降低瘢痕疙瘩形成的风险。

一、抑制炎症反应

疤痕发红的本质是局部持续存在的炎症反应。创伤愈合过程中,肥大细胞释放的组胺、T淋巴细胞分泌的IL-6等炎症介质会刺激毛细血管扩张,导致疤痕充血泛红。此时成纤维细胞在炎症因子驱动下过度分泌Ⅰ型和Ⅲ型胶原蛋白,形成超出伤口范围的硬结组织。

控制炎症需从源头阻断刺激因素。每日用生理盐水或含苯扎氯铵的消毒液清洁疤痕,能减少汗液、皮脂残留引发的继发感染。对于已形成硬结的增生疤痕,含有肝素钠成分的软膏可抑制肥大细胞脱颗粒,降低组胺释放量。临床数据显示,联合使用低浓度糖皮质激素注射(如曲安奈德)与脉冲染料激光,可使75%患者的红斑面积缩小40%以上。

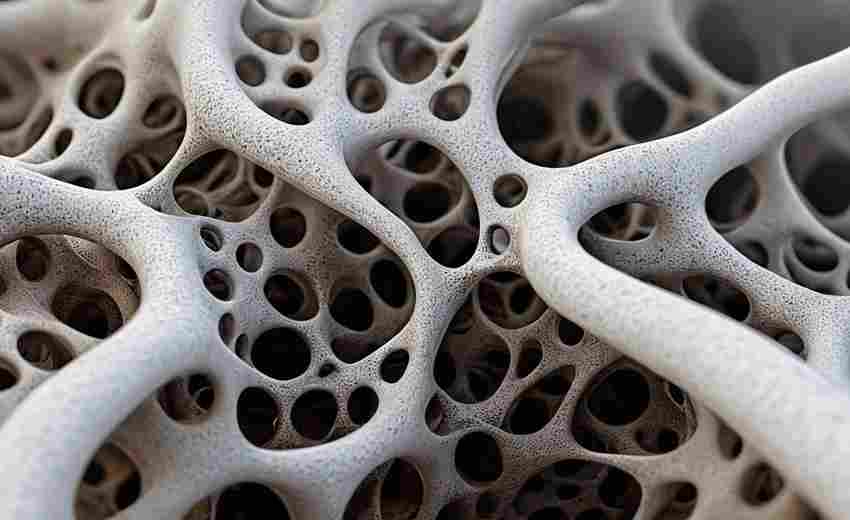

二、调节胶原代谢

成纤维细胞的异常活化是疤痕硬化的核心机制。这类细胞在机械张力刺激下持续分泌胶原纤维,形成致密的结节状结构。体外实验证实,施加25-30mmHg的压力能使成纤维细胞凋亡率增加3倍,这也是弹力绷带疗法的作用原理。

硅酮类制剂通过形成半透膜调节水合作用,可抑制转化生长因子-β(TGF-β)信号通路。2023年《烧伤与创面修复杂志》的对照研究显示,持续使用硅酮凝胶6个月的患者,疤痕硬度评分下降2.3分(总分10分),而未使用者仅下降0.8分。对于顽固性硬结,5-氟尿嘧啶局部注射可干扰DNA合成,直接抑制成纤维细胞增殖。

三、改善微循环障碍

增生疤痕内部紊乱的血管网络既是营养供给通道,也是炎症扩散路径。多普勒超声显示,这类疤痕的血管密度是正常皮肤的4-6倍,但血管形态扭曲、血流速度异常。这种病理性血管化不仅加剧红肿症状,还会通过缺氧诱导因子(HIF-1α)促进纤维化。

585nm脉冲染料激光选择性破坏血红蛋白,能使血管密度降低60%。配合微针射频治疗,可刺激真皮层胶原重塑。日本学者发现,每周3次、持续8周的低强度超声波治疗,能增加疤痕组织内CD34+内皮祖细胞数量,促进新生血管规范化生长。

四、阻断机械应力传导

皮肤张力是诱发疤痕增生的重要物理因素。根据Langer氏线原理,平行于皮肤张力线的伤口愈合更快,而垂直切口更易形成宽大疤痕。临床观察显示,胸部、肩背部等张力较大区域,疤痕增生发生率比面部高3.5倍。

减张缝合器应持续使用至术后6个月,通过降低20-30%的皮肤张力减少成纤维细胞活化。对于已形成的条索状硬结,A型肉毒毒素局部注射可阻断乙酰胆碱释放,使肌肉收缩力下降50%以上。动物实验证实,这种处理能使疤痕宽度缩减38%,弹性模量改善27%。

五、综合治疗方案选择

根据《病理性瘢痕诊疗指南》,厚度超过2mm的增生疤痕建议采用阶梯疗法。初期以压力治疗联合硅酮制剂为主,中期介入激素注射或冷冻治疗,后期对顽固病灶实施手术切除+浅层放疗。值得注意的是,单纯手术切除的复发率高达45-100%,而配合术后24小时内开展电子束照射,可将复发率控制在7%以下。

新型生物制剂如TGF-β3抑制剂已进入Ⅲ期临床试验,其通过调节胶原比例改善疤痕质地。干细胞疗法也在探索中,脂肪来源干细胞分泌的外泌体可抑制Smad2/3磷酸化,在动物模型中显示出软化疤痕的效果。这些前沿疗法为重度疤痕患者提供了更多选择可能。

上一篇:疤痕修复治疗中应避免哪些常见误区 下一篇:疤痕贴的主要成分及其作用原理是什么