皮肤松弛与年龄增长中的胶原蛋白流失有何关联

皮肤的紧致与弹性,源于其深层的胶原蛋白网络。胶原蛋白作为真皮层的主要结构蛋白,如同建筑的钢筋骨架,支撑着皮肤的饱满与轮廓。随着年龄增长,这一“骨架”逐渐松动、断裂,皮肤随之失去支撑力,松弛、皱纹、下垂等问题接踵而至。这一过程并非偶然,而是胶原蛋白合成减少与分解加速共同作用的结果。

结构支撑的崩塌

胶原蛋白在真皮层中形成三维网状结构,与弹性蛋白共同维持皮肤的紧致度。年轻肌肤中,胶原纤维排列紧密,能够有效抵抗重力与外界压力。随着年龄增长,胶原蛋白的总量以每年约1%-2%的速度减少,且纤维逐渐变得松散、断裂。这种结构性的崩塌直接导致皮肤失去支撑力,松弛下垂的轮廓线成为显性特征。

值得注意的是,胶原蛋白的类型也在悄然变化。婴幼儿时期,皮肤中富含柔韧性更强的Ⅲ型胶原蛋白,而成年后逐渐被更“硬脆”的Ⅰ型胶原蛋白取代。Ⅲ型胶原的减少削弱了皮肤细胞间的黏附力,导致表皮与真皮连接松散,进一步加剧松弛问题。

合成与流失的失衡

胶原蛋白的生成依赖于成纤维细胞的活性,而这一能力随年龄增长显著衰退。研究表明,25岁后人体胶原蛋白合成速率开始下降,40岁时总胶原蛋白含量减少约20%-30%,50岁后流失速度进一步加快。与此基质金属蛋白酶(MMPs)等分解酶活性增强,加速胶原纤维的降解。这种合成不足与过度分解的双重打击,使皮肤陷入不可逆的流失循环。

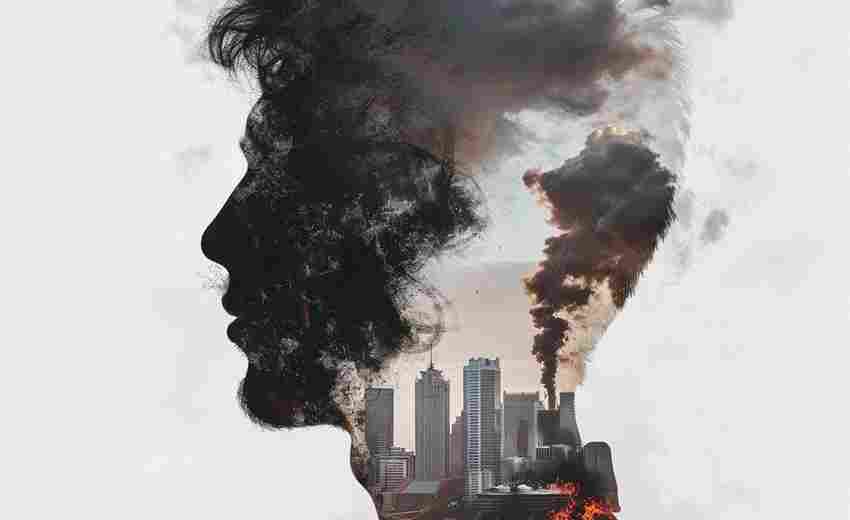

外部环境因素则加剧了失衡。紫外线中的UVA穿透真皮层,通过激活自由基破坏胶原纤维的稳定性;高糖饮食诱导糖化终产物(AGEs)积累,使胶原蛋白交联硬化,失去弹性;吸烟、熬夜等不良生活习惯则直接抑制成纤维细胞的功能。

光老化的隐形侵蚀

90%的皮肤老化现象与光损伤相关,紫外线是胶原流失的“隐形加速器”。UVB主要损伤表皮层,引发晒伤与炎症;而波长更长的UVA可深入真皮层,通过氧化应激反应破坏胶原蛋白的三螺旋结构。研究显示,紫外线照射会诱导MMPs活性提升至正常水平的3倍以上,导致胶原纤维碎片化。

长期光损伤的累积效应更为致命。一项动物实验表明,慢性紫外线暴露不仅减少I型胶原含量,还抑制TGF-β/Smads信号通路,阻碍胶原再生。这种损伤在表皮层可能表现为色斑,但在真皮层则以胶原断裂、弹性纤维紊乱的形式潜伏,最终引发不可逆的松弛。

激素波动的连锁反应

激素水平的变化对胶原代谢具有调控作用。女性在更年期后,雌激素水平骤降导致胶原蛋白流失速度较男性快2倍以上。雌激素受体ERα可直接激活成纤维细胞,促进胶原合成;其缺失不仅减少胶原生成,还削弱皮肤保水能力,形成干燥-松弛的恶性循环。

压力激素皮质醇的升高也会抑制胶原合成。长期处于高压状态的人群,皮肤中脯氨酰羟化酶活性下降,胶原前体的交联受阻,修复能力显著降低。这种激素波动与氧化应激的叠加效应,成为中年后皮肤加速老化的推手。

修复机制的衰退

皮肤的自我修复能力高度依赖胶原再生。年轻肌肤中,成纤维细胞能快速响应损伤信号,分泌新生胶原填补断裂区域。衰老的成纤维细胞呈现“功能耗竭”状态:端粒缩短导致增殖能力下降,线粒体功能障碍减少能量供应,表观遗传改变抑制胶原基因表达。

外源性干预手段正在突破这一局限。例如,间充质干细胞外泌体可通过递送Wnt蛋白、miRNA等活性成分,激活成纤维细胞的胶原合成通路。临床试验显示,这类生物制剂可使皮肤胶原密度提升30%-40%,显著改善松弛状态。

上一篇:皮肤屏障受损如何引发红血丝与敏感症状 下一篇:皮肤松弛外科手术的恢复期需要多长时间