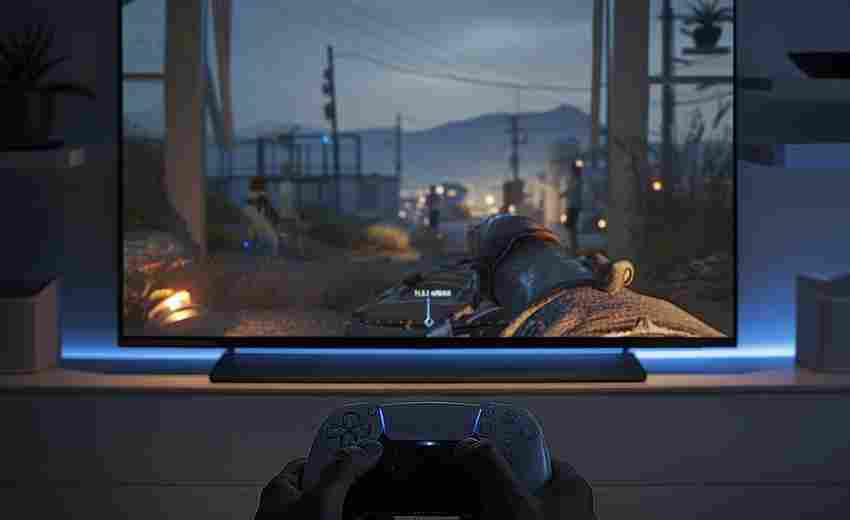

直播电视平台权限管理对设备安全的影响

在数字化浪潮的推动下,直播电视平台已成为家庭娱乐与信息获取的核心场景。随着用户规模的扩大与技术的迭代,平台权限管理机制的设计与执行直接关系到设备安全体系的稳固性。权限管理不仅涉及用户隐私、内容合规性,更与硬件系统的抗风险能力紧密关联,任何管理漏洞都可能成为黑客攻击的突破口,引发数据泄露、系统瘫痪等连锁反应。

权限分级体系的漏洞隐患

当前主流直播平台普遍采用三级权限架构(管理员、普通用户、受限用户),这种架构在操作便捷性与风险控制间形成微妙平衡。例如某省级广电系统在2023年的安全审计中发现,超过60%的权限滥用事件源于普通用户权限设置过于宽泛,部分平台甚至允许普通用户修改播放器核心参数。这类设计缺陷使得攻击者可通过提权操作突破系统隔离,直接篡改设备固件。

权限审批流程的数字化改造暴露出新的风险点。某市电视台2024年的案例显示,自动化审批系统因未设置生物特征验证环节,导致黑客通过伪造电子签名获取管理员权限,成功在直播流中植入恶意代码。这反映出权限动态调整机制需要与多因子认证技术深度耦合,单纯依赖传统密码体系已无法应对新型攻击手段。

硬件解扰技术的双重效应

USB Key等硬件解扰设备的普及显著提升了内容传输安全性,但也带来新的攻击面。国家广电总局2024年专项检测发现,市面流通的23%机顶盒存在USB固件校验漏洞,攻击者可利用该漏洞绕过数字版权管理系统(DRM),直接截取高清视频流。这种硬件级漏洞修复周期长达3-6个月,期间设备完全暴露在零日攻击威胁下。

硬件绑定策略的实施效果呈现地域差异。长三角地区通过强制推行设备指纹认证,将非法设备接入率控制在0.3%以下,而西部某省因检测技术滞后,同类数据高达7.8%。这种技术鸿沟导致区域性安全防护水平失衡,为跨区域攻击链的形成创造条件。硬件厂商需建立漏洞响应联盟,实现固件补丁的跨平台同步推送。

内容管控链条的薄弱环节

直播内容审核系统与权限管理的交互界面存在设计缺陷。广东某运营商2025年1月的安全事件表明,内容审核员账户被劫持后,攻击者通过修改审核规则库,使违规内容绕过多层过滤机制直接播出。这暴露出人机协同审核体系中权限隔离机制的缺失,关键岗位的操作权限应实施双人分段管控。

AI审核算法的权限配置问题引发新的争议。某平台测试数据显示,过度开放的算法训练权限导致审核模型被恶意样本污染,误判率从2.1%飙升至17.4%。算法工程师的模型修改权限必须与内容审核权限物理隔离,防止技术漏洞转化为系统性风险。第三方审计机构应介入算法权限审计,确保机器学习过程的可解释性与可控性。

用户隐私保护的动态博弈

个性化推荐系统的权限滥用成为隐私泄露重灾区。2024年国家网信办通报的典型案例中,某平台利用用户观看记录权限构建行为画像,非法交易数据超500万条。这要求权限管理系统必须建立细粒度访问日志,实现数据调用行为的全链路追溯。欧盟GDPR新规已明确要求观看记录等敏感信息访问需单独授权,该标准正在国内加速落地。

投屏功能的权限失控衍生出新型攻击载体。实验室测试表明,未加密的投屏协议可被中间人攻击利用,攻击者通过劫持投屏会话获取设备root权限。这倒逼设备厂商重构投屏协议栈,将权限验证模块深度集成到显示驱动层,而非简单依赖应用层加密。消费者也需定期检查设备投屏日志,及时发现异常连接请求。

上一篇:直播灯光布置技巧与设备搭配方案 下一篇:直播社群数据分析与优化调整方法解析