硬件升级是否是解决老旧电脑卡顿的最佳方案

老旧设备运行迟缓是困扰多数用户的普遍难题。面对性能衰退的电脑,消费者往往陷入两难抉择:投入资金升级硬件能否真正解决问题?这背后不仅涉及技术可行性,更与经济成本、使用场景和环保理念密切相关。

成本与性能的博弈

硬件升级的经济性需要精确计算。以某电商平台数据为例,将4GB内存扩展到16GB需要约400元,更换固态硬盘平均花费300-500元,加装独立显卡可能突破千元预算。当升级总成本超过整机残值50%时,其性价比就值得商榷。

行业研究机构IDC的报告显示,2019-2022年间,处理器架构迭代导致主板兼容性问题增长37%。这意味着部分老旧设备即使升级部件,也难以完全适配最新硬件。台湾硬件工程师林俊宏在《计算机架构演进》中指出:"芯片组的技术代差会形成性能天花板,单纯更换个别配件无法突破整体架构限制。

场景适配的局限性

不同使用场景对硬件需求差异显著。办公电脑升级内存和存储后,处理文档表格的效率通常提升明显。但涉及视频剪辑或3D渲染时,即便更换显卡,受限于CPU性能和散热设计,整体提升幅度可能不足30%。

游戏场景的硬件需求更具特殊性。Steam硬件调查报告显示,2023年仍有12%用户使用GTX 1060显卡。这类设备升级显存后,虽然能提升部分游戏帧数,但光线追踪等新特性受制于显卡架构,无法通过简单升级获得支持。硬件评测媒体Tom's Hardware的对比实验证实,2016年旗舰显卡在升级显存后,运行最新3A大作的帧率提升幅度不足15%。

环境影响的隐形成本

电子垃圾问题使硬件升级更具现实意义。联合国大学研究报告指出,全球每年产生5360万吨电子废弃物,其中过时电脑配件占比达28%。选择升级而非整体更换,理论上可减少32%的电子元件淘汰量。但实际环保效益取决于升级配件的使用寿命,如果两年内仍需再次更换,反而会造成更多资源消耗。

德国环保组织GreenPC的追踪研究显示,经专业机构评估后实施的硬件升级方案,可使设备平均寿命延长2.3年。但自行购买的廉价配件由于质量参差,可能导致设备提前报废。这种隐性环境成本往往被消费者忽视。

数据迁移的风险盲区

硬件改造带来的数据安全问题不容小觑。美国数据恢复公司DriveSavers统计显示,27%的硬盘故障发生在硬件升级过程。老旧的SATA接口在连接新固态硬盘时,由于供电标准差异,可能引发数据丢失。英国计算机协会建议,超过五年的设备进行硬件升级前,必须进行完整的磁盘镜像备份。

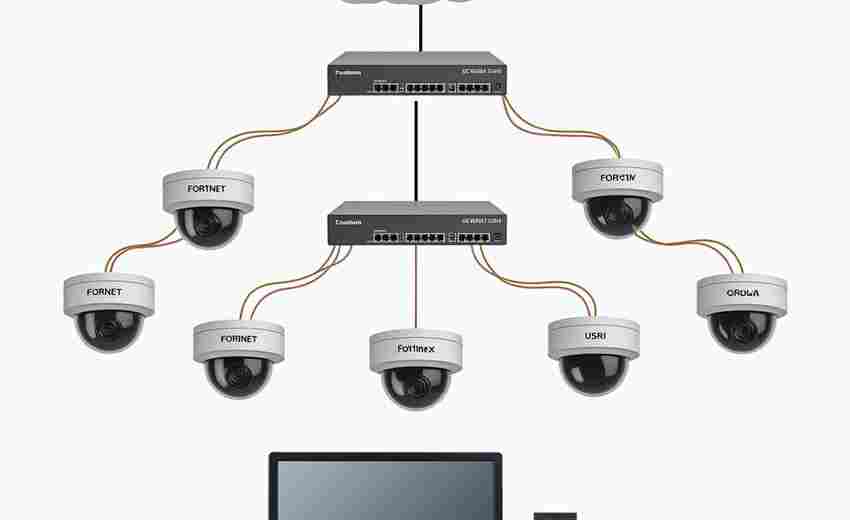

主板兼容性问题可能引发连锁反应。某品牌主板厂商的售后数据显示,2018年前产的主板更换新型M.2固态硬盘后,出现识别故障的概率达到18%。这种技术代沟造成的兼容风险,常常超出普通用户的预判能力。

上一篇:硅胶成分如何平衡护肤品功效与毛孔健康 下一篇:硬件故障还是信号干扰区分问题并针对性清理