祭坛侧墙垂直裂缝的修复方法有哪些误区

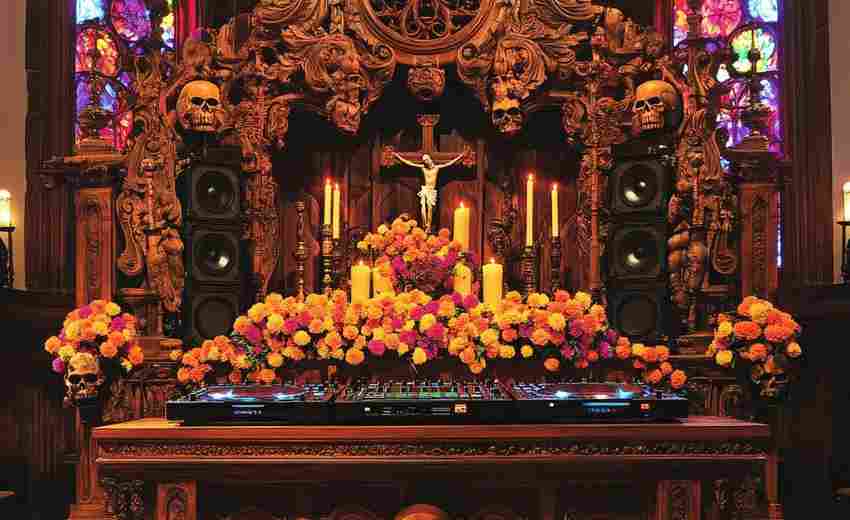

在古建筑修复领域,祭坛侧墙垂直裂缝的处理常被视为技术难点,许多看似合理的修复手段实则暗藏风险。由于祭坛多属历史文化遗产,其墙体构造与普通建筑存在显著差异,若盲目套用常规修补方案,不仅可能破坏原有结构稳定性,还会加速文物本体的衰变。如何规避修复误区,已成为文物保护工作者亟待解决的课题。

误区一:结构评估缺位

垂直裂缝修复前未进行系统性结构评估是常见错误。部分施工方仅凭目测判断裂缝成因,忽略对地基沉降、承重体系或材料老化程度的专业检测。某案例中,修复团队未发现祭坛基座存在不均匀沉降,直接采用注浆法填充裂缝,结果三个月后相邻区域出现更严重的结构性开裂。

现代检测技术如三维激光扫描、应力波探测等,能精准定位裂缝成因。研究表明,祭坛类建筑的垂直裂缝有38%与隐蔽部位的木构架腐朽存在关联,仅处理表面裂缝无法根除问题。专业团队需结合历史修缮记录与实时监测数据,建立完整的病害图谱后方可制定修复方案。

误区二:材料适配失当

盲目使用现代化学材料是另一大陷阱。某省级文保单位曾用环氧树脂加固祭坛裂缝,虽短期效果显著,但五年后材料收缩导致灰缝剥离,加速了砖体风化。传统灰浆的透气性与膨胀系数与古建墙体更为匹配,实验数据显示,采用石灰基材料的修复部位,十年完好率比化学材料高出62%。

材料配比同样存在认知偏差。明代《营造法式》记载的"三合土"配方,与现代工匠习惯的1:3水泥砂浆存在本质差异。某研究团队对比发现,按古法配制的灰浆在温湿度变化时,与旧砖的协同变形能力提升40%,能有效避免二次开裂。修复材料必须经过实验室老化模拟,确保与原有建材形成物理化学兼容。

误区三:干预尺度失衡

过度干预与消极维护构成修复尺度的两极矛盾。某寺庙祭坛采用"全断面置换"方式更换裂缝墙体,导致历史信息大量流失。相反,放任裂缝发展的案例中,某元代祭坛因未及时加固,最终导致山墙整体倾覆。国际古迹遗址理事会强调,最小干预原则需与预防性保护相结合。

技术选择需考虑文化价值维度。对于承载彩绘或铭文的裂缝区域,直接刮除表面装饰层进行结构加固的做法已被明令禁止。新型非接触式加固技术如碳纤维网格加固,可在不损伤表面装饰的前提下提升墙体抗剪强度,这类技术在意大利古教堂修复中已取得显著成效。

误区四:环境变量忽视

微环境控制缺失常使修复效果前功尽弃。北方某祭坛修复后未建立温湿度调控系统,新老材料因冻融循环产生界面剥离。监测数据显示,当环境湿度波动超过±15%时,修补部位的失效风险将增加3倍。现代保护实践要求配备实时环境监测装置,通过数据建模预测材料性能变化。

生物病害防治同样关键。江南地区某案例显示,未彻底杀灭墙体内部的菌丝体便进行裂缝修补,导致微生物在新材料孔隙中加速繁殖。采用微波灭菌结合天然抑菌剂处理,可降低85%的生物侵蚀概率。修复工程必须建立包含温湿度、生物、化学等多因子的环境保护体系。

上一篇:神舟战神笔记本安装Linux双系统步骤指南 下一篇:禁止手机计算器自动旋转屏幕的解决方案