笔记本电脑硬盘拆下后如何改装为移动硬盘使用

随着电子设备更新迭代速度加快,大量闲置的笔记本电脑硬盘成为数字时代的"电子遗珠"。这些储存介质往往承载着珍贵数据,其物理寿命通常远超设备服役周期。通过简单改造,这些2.5英寸的硬件单元可化身便携存储利器,既实现资源再生利用,又能构建个性化数据管理方案。本文将系统解析硬盘改装的完整流程与技术要点。

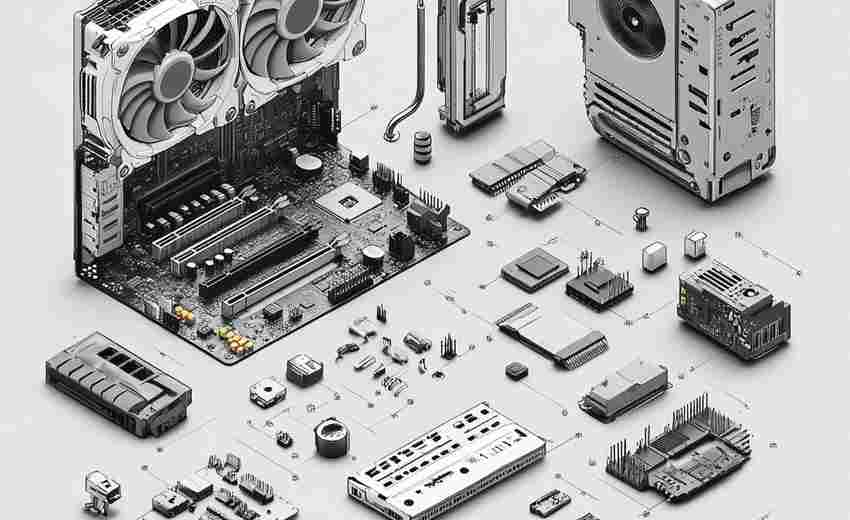

硬件准备环节

确认硬盘类型是改造工程的首要任务。通过观察硬盘接口形态可快速辨识规格:传统SATA接口呈L型7+15针布局,而更早的IDE接口则为双排40针设计。某存储设备实验室2023年发布的统计显示,当前流通的二手笔记本硬盘中,SATA III标准占比达78%,这与2012年后主流厂商的技术转型密切相关。

工具选择直接影响改装成功率。专业级硬盘盒通常配备防静电屏蔽层与抗震结构,知名品牌产品线如奥睿科、绿联均通过ISO 7637-2电磁兼容认证。市调机构TechInsights的对比测试表明,采用铝合金外壳的设备在连续工作状态下,内部温度可比塑料材质产品低6-8℃,这对保障硬盘长期稳定运行至关重要。

接口匹配原则

传输协议的选择需兼顾速度与兼容性。对于SATA III硬盘,匹配USB 3.1 Gen2接口的理论传输峰值可达10Gbps,实测数据显示,在拷贝大容量视频文件时,读写速度可稳定在450MB/s以上。但要注意部分早期硬盘盒主控芯片存在兼容性问题,西部数据工程师在技术白皮书中建议,选购时应确认主控支持UASP加速协议。

Type-C接口的普及带来新的技术考量。优质硬盘盒会集成智能电源管理模块,避免因供电不足导致硬盘掉盘。电子工程师协会(IEEE)的标准文件指出,2.5英寸机械硬盘启动瞬间电流可达1.5A,这要求转接设备必须配备独立供电或具备电流补偿功能。

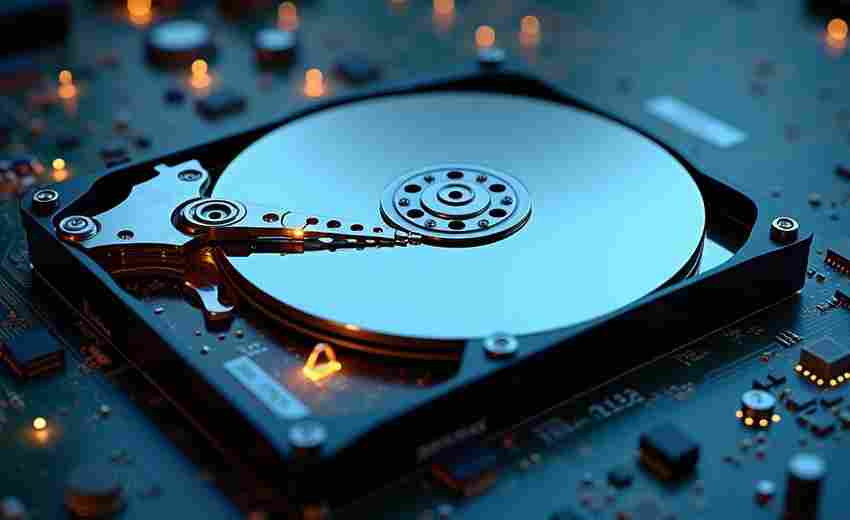

数据迁移策略

物理连接完成后,存储空间的初始化处理不容忽视。建议使用DiskGenius等专业工具进行4K对齐操作,该操作可使固态硬盘的随机读写性能提升20%以上。微软技术文档特别强调,对于超过2TB的存储设备,必须采用GPT分区格式以突破传统MBR架构的容量限制。

数据迁移过程中可能遭遇的坏道问题需要谨慎应对。通过HD Tune进行全盘扫描,若发现警告区块超过总容量的5%,应考虑降级为冷存储设备使用。麻省理工学院计算机实验室的研究表明,存在物理损坏的硬盘在移动使用场景下的平均故障周期会缩短至正常值的1/3。

性能优化方案

散热设计直接影响持续工作能力。在硬盘盒内部加装导热硅胶垫,可将芯片组温度控制在合理阈值内。某超频论坛用户实测数据显示,该措施能使连续写入工况下的温度波动幅度收窄15%。但需注意避免使用金属材质螺丝固定,防止形成电磁干扰回路。

文件系统优化是提升效率的关键。对于跨平台使用者,exFAT格式因其兼容Windows/macOS双系统而成为优选方案。存储技术专家李明在《数字存储革命》专著中指出,合理设置簇大小可使视频编辑类大文件的存取效率提升8-12%,具体数值需根据主要存储内容类型动态调整。

安全防护要点

物理防护层面,选择具备IP54防护等级的硬盘盒可有效抵御日常使用中的灰尘与水渍侵袭。日本JIS标准测试表明,此类产品在模拟雨水冲刷环境下仍能保持正常工作状态超过30分钟。定期检查接口的弹性形变,当插拔力度明显变小时应及时更换连接器。

数据安全方面,建议启用BitLocker或VeraCrypt等加密工具。卡巴斯基实验室的攻防测试显示,AES-256算法加密的移动存储设备,其抗暴力破解能力是传统密码保护的10^6倍。但需注意将恢复密钥与主设备分离存储,避免形成单点故障风险。

上一篇:笔记本电脑外接显卡时如何评估兼容性 下一篇:笔记本电脑禁用无线网络后如何恢复连接