笔记本电脑锁屏后触摸板轻触是否有效

在笔记本电脑的使用过程中,锁屏状态下的触摸板响应问题常被用户忽视,却与设备的安全性和使用体验息息相关。无论是出于隐私保护还是误触防范,触摸板在锁屏时的行为逻辑背后,既有系统设计的底层逻辑,也隐藏着硬件厂商的技术取舍。

系统设置的权限差异

锁屏状态下触摸板是否响应轻触操作,首先取决于操作系统的权限管理机制。以Windows系统为例,部分用户发现即使已通过控制面板禁用触摸板,锁屏界面仍能通过触摸板滑动或点击唤醒屏幕,这源于系统对锁屏界面的特殊权限分配。例如,Windows 10系统中,锁屏界面被视为独立于用户桌面的“公共交互层”,其输入设备权限策略与登录后的桌面环境不同。这种设计原本是为了方便用户快速输入密码或使用生物识别功能,但客观上导致了触摸板在锁屏状态下的行为矛盾。

Linux系统则呈现出截然不同的逻辑。由于开源系统的模块化设计,用户可通过内核参数直接关闭触摸板驱动在锁屏时的响应,例如通过修改「/etc/systemd/logind.conf」配置文件中的「HandleLidSwitch」参数实现完全禁用。这种高度可定制的特性,反映出不同操作系统对硬件交互权限的哲学差异:封闭系统倾向于保留基础交互功能以提升易用性,开放系统则赋予用户更彻底的控制权。

硬件驱动的交互机制

触摸板在锁屏状态下的响应行为,本质上受驱动层与固件的双重控制。戴尔XPS系列笔记本采用的Precision精准式触控板技术,其驱动程序中包含「Smart Gesture」模块,可在系统锁屏时自动进入低功耗监听模式。这种设计使得触摸板仍能感知手指滑动,但会过滤点击操作,既保留了滑动唤醒屏幕的便利性,又避免了误触解锁的风险。与之形成对比的是部分采用Elan触控板的设备,其固件未对锁屏状态做特殊优化,导致系统禁用触摸板后,物理层面的电容信号仍可能穿透驱动限制。

驱动层面的差异还体现在不同处理器平台的表现上。搭载Intel处理器的设备由于集成Serial IO控制器,可通过I²C总线直接管理触摸板电源状态;而AMD平台设备则依赖ACPI电源管理协议,在系统休眠层级划分更细致的环境下,可能出现触摸板响应策略不一致的情况。这解释了为何相同系统版本在不同硬件平台上,锁屏触控行为存在显著差异。

用户场景的体验冲突

在咖啡馆、图书馆等公共场所,用户常通过快速合盖实现临时锁屏。此时若触摸板仍保持响应,可能导致设备在背包内因误触意外唤醒,既耗费电量又存在隐私泄露风险。惠普Spectre系列为此开发了「袋内检测」算法,通过光线传感器与陀螺仪数据判断设备是否处于密闭空间,从而彻底禁用触摸板功能。这种场景化设计平衡了安全与便利的需求,但也增加了硬件成本,目前仅见于高端商务本。

教育场景的需求则更为复杂。微软Surface Go等二合一设备面向学生群体时,锁屏界面的触控笔唤醒功能成为刚需。这类设备往往在固件层保留电磁笔的输入通道,导致即便禁用触摸板,锁屏界面仍可通过触控笔进行标注操作。这种特殊权限的开放,反映出厂商在不同用户群体需求间的权衡。

安全策略的技术演进

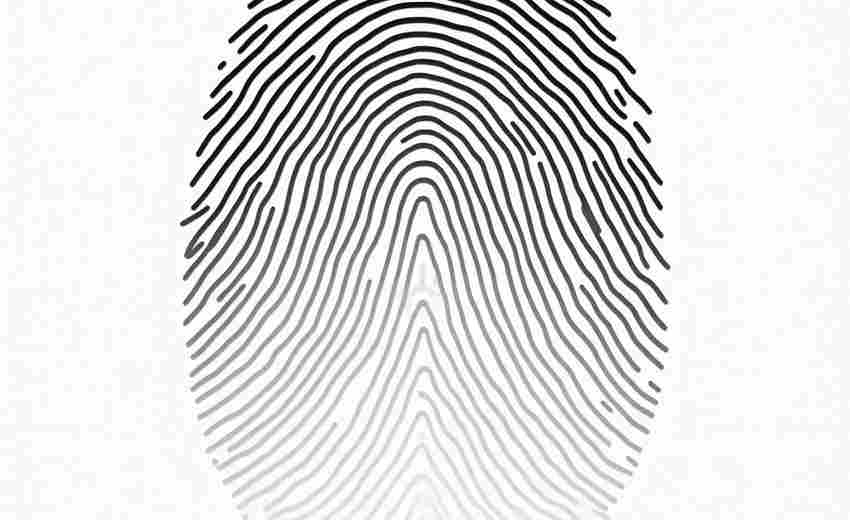

生物识别技术的普及正在重塑锁屏交互逻辑。联想YOGA系列配备的IR摄像头可实现「人走自动锁屏」,该功能通过Windows Hello的面部识别服务,在检测到用户离开后立即冻结所有输入设备。这种动态权限管理机制下,触摸板是否响应已不再取决于单纯的锁屏状态,而是与用户生物特征实时绑定。戴尔最新款XPS甚至引入了压力感应技术,只有特定区域的强按压才能唤醒锁屏界面,从物理层面杜绝误触可能。

企业级设备的安全策略更为严苛。搭载Intel vPro技术的商务本,可通过管理控制台设置「硬件级输入禁用」,即便操作系统被恶意软件劫持,触摸板在锁屏状态下仍保持物理断连。这种基于芯片组的硬件隔离方案,正在从军工领域向高端商用市场渗透。

厂商方案的碎片化现状

当前市场尚未形成统一的锁屏触控标准,各品牌的解决方案呈现显著差异。华硕在部分机型中提供「Fn+F9」三级触控锁定功能:一级禁用点击保留滑动、二级完全禁用、三级允许锁屏唤醒,这种梯度化设置虽增加了学习成本,却提供了精细控制。反观苹果MacBook,其Force Touch触控板在锁屏时保持电容感应,但通过T2安全芯片阻断信号传输,实现「物理可用,系统不可见」的精妙平衡。

低价位产品的设计取舍更为明显。采用公版触控方案的入门级笔记本,往往直接沿用默认的EC固件设置,导致锁屏状态下的触控行为缺乏可控性。用户需要借助第三方工具如TouchFreeze,通过监控键盘活动动态调整触控板状态,这种软件层面的补救措施虽有效,却可能引发驱动冲突。

上一篇:笔记本电脑禁用无线网络后如何恢复连接 下一篇:笔记本电脑长期高耗电是硬件问题还是软件导致