群聊中如何快速达成一致决策

在信息爆炸的数字化时代,群聊决策如同在湍急河流中驾驭独木舟。工作群、项目组、亲友群的未读消息每天以三位数增长,成员们捧着手机在不同观点间疲于奔命。当紧急事务需要集体决议时,聊天框里翻飞的意见常常像脱缰野马,导致宝贵时间在无休止的"@全体成员"中悄然流逝。如何在保证决策质量的前提下,让群体智慧在对话气泡里高效凝聚,已成为现代人必须掌握的生存技能。

明确核心目标

决策卡壳的群聊往往存在"目标失焦症"。某互联网公司的内部调研显示,38%的低效会议源自目标表述模糊。当群主发出"大家觉得这个方案怎么样"的开放式提问,得到的可能是关于UI颜色、服务器预算、甚至团建地点的分散讨论。哈佛商学院团队在《群体决策动力学》中指出,明确限定决策范围可使讨论时间缩短47%。

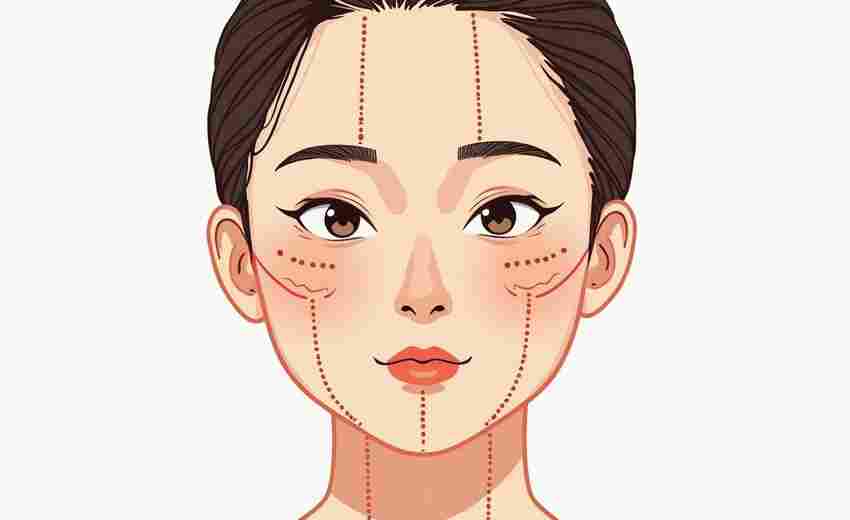

有效做法是将目标分解为可操作的决策树。例如产品设计群应聚焦"确定交互逻辑主框架",而非同时讨论视觉风格。项目管理群在审批预算时,需预先声明本次仅讨论金额分配,功能优先级另设专项讨论。这种目标分层法能像手术刀般精准剥离无关议题,避免群成员陷入认知超载。

优化讨论流程

无序的信息洪流是共识形成的最大障碍。微软研究院的协作实验表明,设置议程的群组比自由讨论群组提前2.3倍达成共识。具体可实施"三明治法则":前5分钟同步背景资料,中间20分钟分议题逐项讨论,最后5分钟确认行动项。这种结构化流程如同给讨论装上导航仪,防止话题在高速公路频繁变道。

时间容器化是另一利器。给每个子议题设置明确时限,比如"品牌命名讨论限时15分钟"。心理学中的蔡格尼克效应在此发挥作用,倒计时压力会促使成员更专注核心问题。某广告公司的实战数据显示,带倒计时的线上决策会,成员发言相关性提升61%,无效发散降低34%。

善用工具辅助

当文字交流陷入僵局,工具介入能突破二维平面的局限。斯坦福人机交互实验室发现,使用在线投票工具的群组,决策满意度比纯文字群高28%。例如在选题会上,主持人可发起实时投票,将抽象争论转化为可视化数据。腾讯文档的"智能表格"功能,能自动将聊天记录中的建议分类统计,让支持率一目了然。

思维导图工具更是破局神器。Slack平台集成的Miro白板,允许成员同步绘制决策树。某跨国团队用此法处理产品迭代争议,原本需要3天的邮件往来,压缩为2小时的可视化推演。当不同观点以节点形式展现在同一画布,认知差异会自然显化为可调整的模块,极大降低沟通损耗。

化解立场冲突

意见分歧不等于决策失效。组织行为学教授琳达·希尔在《集体智慧密码》中强调:"优质决策往往诞生于建设性冲突。"关键在于将对抗转化为协作,比如采用"红蓝军辩论法"。某设计团队在界面风格争议中,要求反对派系互换立场陈述对方优势,这种强制换位使反对率从42%降至17%。

当情绪可能影响判断时,"冷却机制"尤为重要。可引入决策记分卡,列出各方案的量化评估维度。某风投群在筛选创业项目时,建立包含市场空间、团队能力、技术壁垒的评分体系,将主观偏好转化为客观比较。数据显示,采用该工具的决策群组,后续项目成功率提升22%。

引导有效发言

群主或协调者的引导技术决定决策效率。沟通专家彼得·迈尔斯的"发言权接力"模式值得借鉴:设定每人单次发言不超过200字(约手机屏幕两屏),下位发言者须先总结前观点再补充新内容。这种方法在某技术团队的应用中,使需求评审会效率提升40%。

沉默者往往是决策盲区。行为经济学家发现,群聊中65%的成员属于"潜伏型决策者"。智能工具如钉钉的"观点收集器",能匿名采集所有成员意见。某研发团队用此法发现,看似全体通过的设计方案,其实有32%的成员存在隐性顾虑,这些未被表达的异议往往是后续执行的关键风险点。

上一篇:群成员备注功能是否影响好友原有名称 下一篇:羽绒服售后常见问题解答:三包服务范围详解