肥胖人群在秋冬季节更易出现脚后跟开裂吗

秋冬的凉意裹挟着干燥,许多人发现脚后跟逐渐变得粗糙、脱皮,甚至裂开渗血。这种现象在肥胖人群中尤为明显,他们的足部仿佛承受着双重压力——来自体重的物理压迫与季节性的皮肤失水。医学研究显示,体重指数(BMI)≥24的人群出现足跟皲裂的概率比正常体重者高出1.8倍。这种看似普通的皮肤问题,背后交织着生物力学、代谢紊乱与护理缺失的多重因素。

体重压力与皮肤磨损

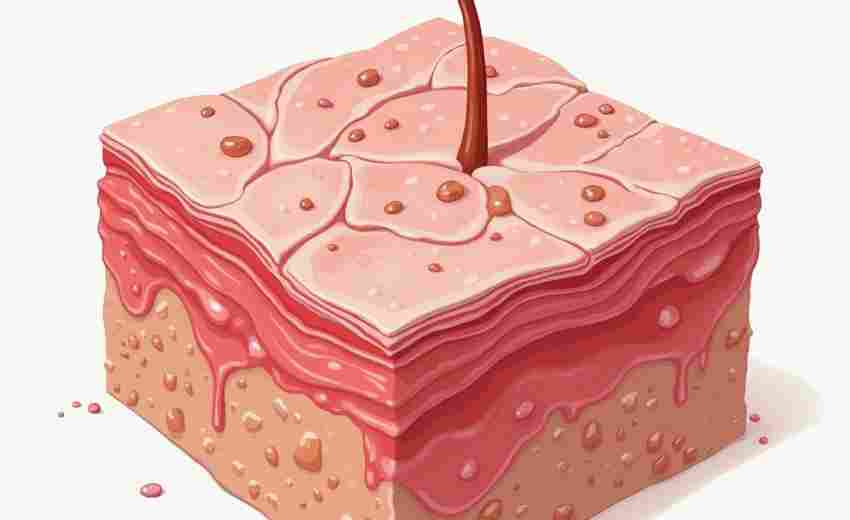

足部作为人体承重的主要部位,肥胖者行走时足底承受的压力可达体重的1.2-1.5倍。长期的高负荷状态导致足跟角质层代偿性增厚,原本柔软的皮肤逐渐硬化成盔甲般的保护层。这种生理性改变在寒冷干燥的秋冬更为显著,皮脂腺分泌减少使皮肤弹性下降,增厚的角质层更容易在压力下出现线状裂纹。

美国足病医学协会的研究指出,超重者足跟垂直应力峰值比正常人群高23%。这种机械性损伤不仅破坏皮肤屏障,更会引发局部微循环障碍。当裂口深达真皮层时,疼痛信号通过神经末梢传递,迫使人体调整步态,进一步加剧足底压力分布不均,形成“疼痛-代偿-损伤”的恶性循环。

代谢紊乱的叠加效应

肥胖常伴随胰岛素抵抗与慢性炎症状态,这两者对皮肤健康产生深远影响。糖尿病患者中31%存在足跟干裂,而肥胖人群的糖尿病患病率是正常体重者的4倍。高血糖环境会导致胶原蛋白交联异常,皮肤修复能力下降,同时自主神经病变使足部排汗减少,加剧干燥。

甲状腺功能减退在肥胖群体中的检出率也显著升高。日本学者发现,促甲状腺激素(TSH)水平每升高1mIU/L,表皮含水量下降0.7%。这类患者常出现鱼鳞状皮屑,足跟皮肤如同干涸的河床,细微裂缝在反复摩擦中不断扩大。

护理困境与习惯误区

肥胖者清洁足部的难度往往被低估。腹部脂肪堆积导致弯腰受限,60%的BMI≥30者无法完整观察足底。这种生理限制使得死皮堆积难以彻底清除,沐浴后未及时擦干趾缝的情况普遍存在。英国一项调查显示,肥胖人群足部真菌感染率比普通人群高41%,而真菌代谢产物会加速角质层分解。

在保湿护理方面存在双重误区:部分人过度使用去角质产品,试图通过物理打磨改善粗糙,反而削弱皮肤屏障;另一些人误信“纯棉吸湿”理论,穿着吸水量达自重200%的棉袜,却在蒸发过程中带走皮肤水分。韩国皮肤科建议改用含银纤维的抗菌袜,其保湿率比纯棉高34%。

系统性干预策略

针对肥胖人群的特殊需求,足部护理需要建立多维防护体系。美国足病医学会推荐三步法:40℃温水浸泡10分钟软化角质,浮石单向轻磨避免交叉感染,最后涂抹含15%尿素的修复霜。对于深度裂口,可先用氰基丙烯酸酯医用胶闭合创面,再外敷水胶体敷料。

鞋具选择应遵循“前宽后紧”原则:脚趾部保留1cm活动空间,足跟杯具备弹性包裹结构。德国研究者开发的减压鞋垫,通过蜂巢状结构将足跟压强降低19%。配合每日20分钟踝泵运动,可改善下肢静脉回流,提升皮肤供氧量。当皲裂伴随渗液或红肿时,需警惕蜂窝织炎风险,及时进行细菌培养与靶向治疗。

上一篇:股权融资可能面临哪些风险与挑战 下一篇:肥胖儿童夜间打鼾怎样通过减重缓解