血管压迫型与非血管压迫型三叉神经痛分别如何治疗

三叉神经痛作为颅神经疾病中的常见类型,其发病机制与治疗策略因病因不同而呈现显著差异。血管压迫型三叉神经痛通常与责任血管对神经根的机械性压迫相关,而非血管压迫型则涉及肿瘤、炎症、脱髓鞘病变等复杂因素。随着诊断技术的进步,个体化精准治疗成为临床实践的核心方向。

一、病因机制差异

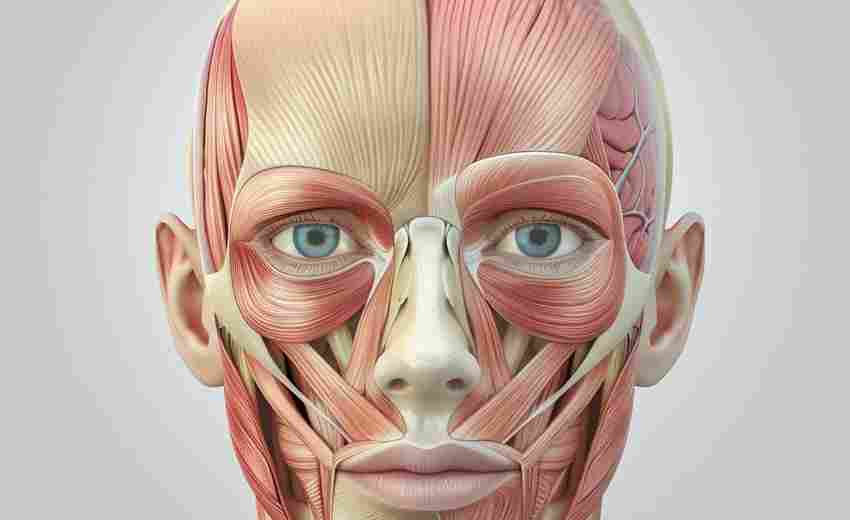

血管压迫型三叉神经痛的主要病理基础是责任血管(如小脑上动脉、小脑前下动脉)在三叉神经根部形成病理性接触,导致神经纤维脱髓鞘改变。这种机械性压迫通过"点火假说"引发异常神经电活动,表现为阵发性剧痛。显微外科手术中可见血管袢压迫神经根的现象,约75%病例由动脉压迫引起,静脉单独或合并压迫占12%-20%。

非血管压迫型的致病因素更为复杂。约10%-15%病例由桥小脑角区肿瘤(如脑膜瘤、听神经瘤)、多发性硬化斑块、岩骨畸形等引起。这类患者常表现为持续性疼痛伴感觉减退,MRI检查可见明确占位性病变或神经结构异常。病理学研究显示,部分非血管压迫型患者存在神经轴突变性及胶质细胞增生,提示中枢神经系统参与疼痛调控。

二、药物治疗策略

抗癫痫药物是两类三叉神经痛的首选治疗方案。卡马西平作为经典药物,对血管压迫型初发患者有效率可达90%,其通过抑制电压依赖性钠通道降低神经元兴奋性。但亚洲人群需警惕HLA-B1502基因相关严重皮肤反应,建议用药前进行基因检测。奥卡西平作为第二代药物,耐受性更优,适用于老年及合并基础疾病患者。

非血管压迫型患者对药物反应存在差异。继发于多发性硬化的病例可联合巴氯芬改善肌痉挛,肿瘤相关疼痛需配合糖皮质激素控制炎性反应。研究发现,加巴喷丁对中枢敏化机制导致的疼痛更具优势,其调节钙通道功能可抑制异常放电。药物治疗失败的标准通常定义为两种以上药物足量治疗3个月无效,此时需考虑介入治疗。

三、手术治疗选择

微血管减压术(MVD)是血管压迫型的金标准术式,通过乙状窦后入路分离责任血管并植入Teflon垫片,长期有效率可达85%-90%。术中神经监测技术可降低面听神经损伤风险至1.2%以下,新型减压材料如涤纶棉的应用减少了术后粘连。对于静脉压迫为主的病例,选择性静脉电凝联合部分神经根切断可提高疗效。

非血管压迫型需根据具体病因选择术式。肿瘤占位者行病灶全切除术,岩骨畸形患者可采用经皮球囊压迫术(PBC)。研究显示,PBC对老年患者及复发案例的疼痛控制率达96%,梨形球囊形成者可达100%。多发性硬化相关病例推荐伽玛刀治疗,50-80Gy的靶向放射可使60%患者疼痛缓解。

四、特殊人群处理

老年患者的治疗需平衡疗效与安全性。血管压迫型患者若合并心肺疾病,优先考虑短时程PBC术,其平均手术时间仅30分钟,穿刺孔径1mm。非血管压迫型老年患者采用神经根部分切断术时,保留50%以上感觉纤维可降低角膜反射消失风险。儿童病例罕见,需警惕遗传性脱髓鞘疾病,基因检测指导下的免疫调节治疗具有重要价值。

复发患者的处理策略呈现多元化特征。MVD术后3-5年复发率约10%-15%,二次手术中发现新发血管压迫占62%,瘢痕粘连占28%。此类病例推荐联合射频热凝术,精准损毁痛觉纤维的同时保留触觉功能。非血管压迫型复发多与原发病进展相关,需加强术后MRI随访,每6-12个月评估病灶变化。

五、未来研究方向

分子靶向治疗为药物研发提供新方向。针对Nav1.7钠通道的单克隆抗体已进入II期临床试验,初步数据显示其镇痛效果与卡马西平相当且无中枢抑制副作用。神经调控技术如运动皮层电刺激(MCS)在难治性病例中展现潜力,其通过调节丘脑-皮质-脑干环路抑制痛觉传导。

影像组学技术正在重塑诊断体系。7.0T高分辨率MRI可清晰显示神经血管接触界面,定量参数如神经横截面积缩小率与手术预后呈正相关。人工智能辅助决策系统通过整合临床数据、影像特征和基因组信息,可实现治疗方案的精准预测,目前模型准确度已达89%。

上一篇:螃蟹发臭是否与水质不良有关如何改善养殖水质 下一篇:行业专家如何评价私拆门对苹果生态系统的长期影响