证据收集阶段的时间成本如何控制

在司法实践中,证据收集阶段的时间成本往往直接影响案件办理效率。以北京西城法院为例,自2024年3月推行审判辅助事务集约化改革后,通过将调查取证等五项事务剥离至专业团队处理,案件平均结案时间缩短了10天,月均节省每个审判团队5天外出时间。这类数据表明,证据收集阶段的效率优化已成为提升司法效能的关键切口。如何通过科学方法平衡证据质量与时间投入,是当前司法改革的重要命题。

流程标准化:减少无序损耗

证据收集的流程标准化是控制时间成本的基础。美国加州法院在2024年试点的数字化证据系统,要求当事人上传证据时同步标注案号、时间戳、证据类型及6位数字密钥,系统自动生成唯一编码的证据清单。这种标准化操作使小額訴訟案件证据开示周期从传统邮寄所需的7-10天缩短至48小时内完成。

我国部分法院推行的《证据收集指引手册》更具实践价值。例如对合同纠纷案件,明确要求收集证据须涵盖合同文本、履约记录、违约证明等12类核心材料,并规定电子证据的哈希值校验必须在取证后24小时内完成。这种标准化清单使律师取证时间从平均35小时降至20小时。国际证据法学者边沁提出的“二八定律”在此得到印证:80%的取证价值往往来自20%的关键证据,精准锁定核心证据能有效避免重复劳动。

技术优化:突破人力局限

人工智能技术的应用正在重构证据收集的时间图谱。北京西城法院调查取证组通过“一对多”任务分发系统,将1722件调查任务按银行、不动产登记中心等机构类型智能分组,利用路径优化算法规划最短调查路线,使单次外出可完成3-5个案件的证据调取,效率提升40%。区块链存证技术则从根本上改变了时间消耗结构,深圳某知识产权案件采用区块链实时存证,电子证据固定时间从传统公证所需的3个工作日压缩至实时完成。

技术赋能还体现在证据分析的维度拓展。美国加州法院系统引入的自然语言处理工具,可自动识别10万页银行流水中的异常交易,将人工筛查所需的120小时降至8小时。这种技术代偿机制不仅缩短了单案耗时,更释放了司法人员处理复杂证据的精力。但需警惕技术依赖带来的新型风险,如2024年某地法院电子卷宗系统故障导致200余件案件证据链断裂的教训警示,技术工具必须与人工核验形成闭环。

资源统筹:构建协同网络

跨部门协作机制的建立显著优化了时间资源配置。北京西城法院创建的“1+5+N”模式,由1个集约管理中心统筹5个专业团队,引入第三方服务机构处理文书扫描等事务性工作,使法官年均节省328小时事务性工作时间。这种集约化模式与加州法院的“司法联盟链”异曲同工,后者通过跨机构数据共享平台,将户籍信息调取时间从3天缩短至20分钟。

专业人才的定向培养同样关键。某省级检察院建立的“电子证据实验室”,培养兼具法律与信息技术复合能力的取证专员,在处理新型网络犯罪案件时,电子数据提取效率比传统模式提升60%。这种专业化分工与最高检推行的“分类分级培训体系”形成呼应,后者通过建立证据审查、技术勘验等7个专业课程模块,使检察人员年均取证效率提升28%。

风险防控:规避无效投入

合法边界的确立是控制时间成本的制度保障。2024年修订的《民事诉讼证据规则》明确,未经对方同意的秘音证据排除率从23%升至68%,倒逼取证程序合规化。这种规制虽短期内增加了程序性时间投入,但大幅降低了证据无效导致的重复取证风险。某知识产权案件因取证程序瑕疵导致3次补充侦查的案例表明,程序合规本质是效率保障。

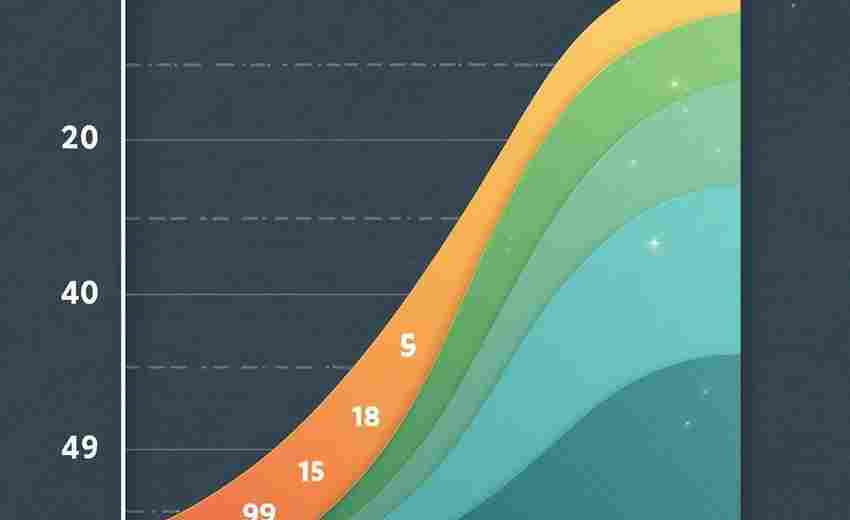

证据筛选机制同样影响时间成本效益。研究显示,提交超过20项证据的案件,法官审查时间与证据数量呈指数级增长,但证明效力仅线性增加。某建设工程纠纷中,律师通过“争议焦点—证据链”映射表精减证据材料,使庭审质证时间从8小时压缩至3小时,同时胜诉率提升15%。这种精准化策略与“成本—收益”经济分析模型高度契合,证明合理舍弃次要证据能实现效率最优。

上一篇:证券账户绑定的银行卡如何修改 下一篇:证据链不完整时应采取哪些补救措施