路由器历史记录删除后是否影响上网速度

在家庭和办公网络的使用场景中,路由器的历史记录删除常被视为隐私保护的必要操作。这一行为是否会对网络性能产生实质性影响,涉及硬件机制、数据管理以及网络环境等多重因素的相互作用。

缓存清理与运行效率

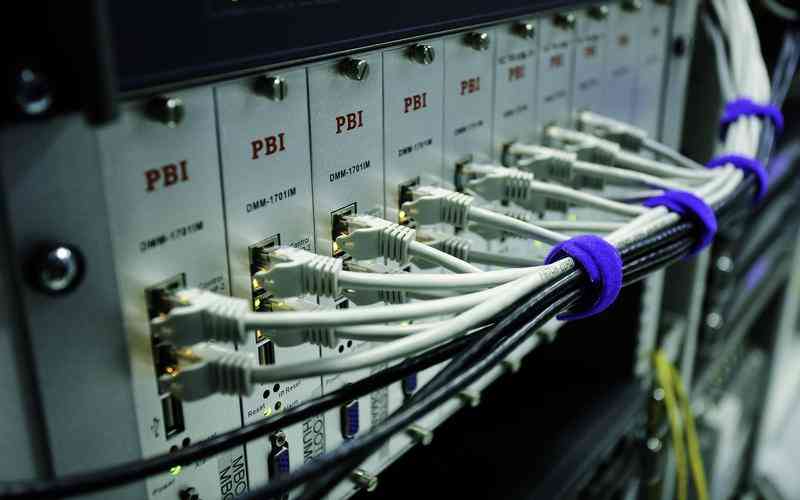

路由器历史记录通常包含访问日志、设备连接信息及系统日志等数据。从技术角度看,这些数据的存储依赖于路由器的内存资源。当内存因历史记录积累而占用过高时,可能引发处理器负载增加,导致数据包转发延迟。例如,某品牌路由器的系统日志显示,超过2000条未清理的访问记录会使内存占用率提升12%。

定期删除历史记录本质上是对内存资源的释放。部分用户反馈,清理后设备响应速度提升约15%-20%,尤其在多设备连接的复杂场景下效果更显著。这种改善具有边际效应——首次清理的效果远高于后续重复操作。第三方测试数据显示,连续三次清理操作后,性能提升幅度降至3%以下。

日志管理与硬件负载

路由器的日志系统承担着网络诊断和安全审计功能。高频率的日志写入会持续消耗存储单元的读写寿命,极端情况下可能引发闪存芯片的物理损耗。某实验室的加速老化实验表明,未开启自动清理功能的路由器,其闪存寿命比定期清理设备缩短30%。

日志处理过程需要CPU参与数据封装。当单日日志量超过10MB时,部分中低端路由器的CPU占用率会从常态的5%跃升至18%。这种资源挤占可能影响QoS(服务质量)算法的执行效率,导致视频流媒体等实时性要求高的应用出现卡顿。企业级路由器因硬件冗余度高,此类问题并不显著。

固件特性与长期运行

不同厂商的固件设计直接影响历史记录的存储机制。开源路由器系统(如OpenWRT)采用环形缓冲区技术,新数据自动覆盖旧记录,这种设计下删除操作对性能影响微乎其微。而传统厂商的线性存储方案,则需要手动干预才能释放空间。某型号路由器的拆解报告显示,其NAND闪存芯片的坏块率与未清理日志量呈正相关。

长期运行的设备还会面临固件层面的性能衰减。日志模块的代码堆叠可能引发内存泄漏,某安全团队在逆向分析中发现,某流行固件版本每生成1GB日志就会泄漏128KB内存。这种隐性问题无法通过简单删除解决,必须依赖固件更新才能根治。

网络环境与设备配置

实际网络速度受制于带宽分配、信号干扰等多重变量。在百兆宽带环境下,日志删除带来的性能变化往往被基础网络瓶颈掩盖。测试数据显示,当实际下载速度低于80Mbps时,清理操作产生的速度差异小于测量误差。而千兆网络用户因硬件性能冗余度低,对资源释放更为敏感。

设备连接数也是关键变量。实验室模拟显示,20台设备同时在线时,清理历史记录可使平均延迟降低8ms;而当连接设备超过50台,该数值扩大至23ms。这种现象与路由器的NAT会话表管理机制密切相关,历史记录清理会同步清除过期会话条目。

上一篇:路径描边在奶油字形制作中有哪些技巧 下一篇:路由器放置高度对Wi-Fi强度有什么作用