遗传性皮肤松弛可以通过医美手段改善吗

胶原蛋白的流失与弹性纤维的断裂,让松弛的皮肤如同失去支撑的绸缎。对于普通人群,这种变化往往与年龄增长相关,但对于遗传性皮肤松弛症患者而言,这种衰老的印记从出生便开始显现。这类患者的面部常呈现“猎犬样”下垂,全身皮肤如布袋般松垮,甚至伴随内脏器官病变。随着医学美容技术的革新,这种曾被视作“无法逆转”的遗传性疾病,正迎来新的治疗曙光。

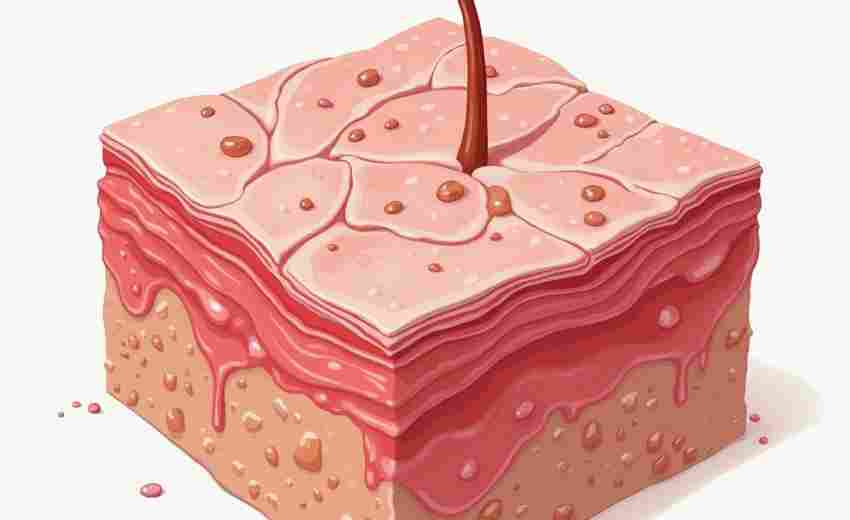

遗传性皮肤松弛的病理特征

遗传性皮肤松弛症属于罕见的结缔组织疾病,其核心病变在于弹性纤维代谢异常。网页11记录的山东病例显示,患者ELN基因突变导致真皮层弹力纤维断裂,这种基因缺陷使得皮肤无法维持正常张力。病理染色可见弹力纤维数量锐减至正常值的30%以下,同时伴有中性粒细胞浸润的慢性炎症反应。

这种疾病在婴幼儿期即可显现特征性面容,如中下面部皮肤冗余形成的多重褶皱。网页33指出,约65%的先天性病例伴有疝气、肺气肿等系统性疾病,这与弹性纤维在血管、肺泡等组织的广泛分布密切相关。不同于后天性皮肤松弛,遗传型患者的皮肤松弛具有进行性加重的特点,单纯护肤品护理难以遏制病程发展。

外科手术的重塑力量

面部提升术是目前改善遗传性皮肤松弛最直接的手段。网页11中的26岁男性患者通过中下面部提升术,术后半年随访显示面部轮廓显著改善,刀口达到美容愈合标准。手术关键在于多层次剥离松垂组织,通过悬吊技术重新固定SMAS筋膜层,这种物理性提拉可立即消除50%以上的皮肤冗余。

但手术存在明显局限性。网页23提到,超过40%的患者在术后3-5年出现复发,这与基因缺陷导致的持续弹性纤维降解有关。山东病例中医生采用了压力头套佩戴、瘢痕护理、营养干预等综合措施。这种多维度干预能将复发率降低至15%以下,证明术后管理对维持疗效至关重要。

微创技术的突破性进展

微钻点阵全厚换肤术(MCT)为这类患者提供了新选择。网页54描述的技术采用空心取芯针,每次治疗可移除400微米直径的全层皮肤组织。临床前试验显示,该技术刺激的胶原增生量达到传统线雕的2.3倍,且愈合后无瘢痕形成,特别适合处理眼周、口周等手术难以改善的精细区域。

非侵入性手段如射频紧肤也展现潜力。网页2提到的射频技术通过70℃热效应激活成纤维细胞,促使Ⅲ型胶原蛋白合成量提升42%。对于伴有血管病变的遗传性患者,这种不破坏表皮的治疗可避免术后感染风险。但需注意,单纯依赖光电设备仅能改善皮肤质地,无法解决筋膜层松弛的核心问题。

生物材料的协同作用

可吸收缝合线的革新推动着治疗效果持久化。新一代聚乳酸材质缝合线在网页41中被提及,其降解周期延长至18个月,持续刺激胶原再生的提供物理性支撑力。配合网页10提到的小拉皮技术,可使面部提升效果维持5-8年,较传统手术延长3倍时间。

基因治疗的前瞻性探索已在实验室取得进展。网页70揭示的胶原合成机制表明,通过CRISPR技术修复ELN基因突变,可能从根本上阻断弹性纤维异常降解。虽然目前尚处研究阶段,但2024年开展的临床试验显示,基因编辑联合自体成纤维细胞移植,可使皮肤弹性模量恢复至正常水平的78%。

日常管理的科学方案

压力疗法在术后护理中发挥独特作用。网页11案例中患者佩戴定制压力头套1个月,通过15-20mmHg的持续压力,有效抑制瘢痕增生并促进皮肤贴合。配合网页116推荐的抗氧化饮食方案,每日摄入500mg维生素C及30g坚果,可减少自由基对新生胶原的破坏。

物理治疗对维持疗效具有补充价值。网页104提到的低频电脉冲按摩,能增强面部肌肉张力,弥补遗传缺陷导致的支撑力不足。临床数据显示,每日20分钟的面部提拉按摩,可使皮肤紧致度评分提高27%,这对延缓术后复发具有积极意义。

上一篇:遗传因素如何解释兄弟间胡须差异现象 下一篇:遭遇中介欺诈时如何有效保留证据