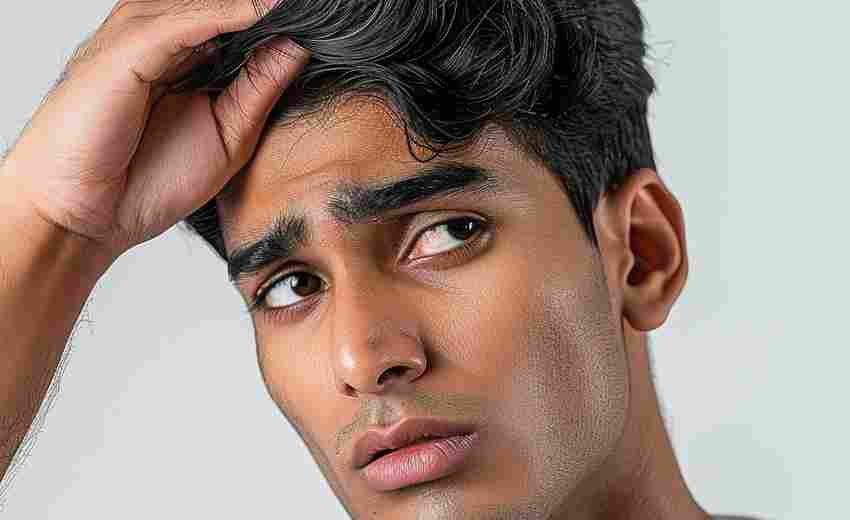

雄激素性脱发与其他类型脱发如何区分

脱发是困扰现代人的常见问题,但并非所有脱发类型都遵循相同的机制。雄激素性脱发(AGA)作为最常见的脱发类型,占所有脱发患者的90%以上,却常与其他脱发类型混淆。正确区分不同类型的脱发,不仅有助于早期干预,更能为针对性治疗提供科学依据。

脱发形态特征

雄激素性脱发具有典型的渐进性脱发模式。男性患者通常从前额发际线后移开始,形成“M”型或“O”型脱发,随着病程进展可能出现额顶融合的“U”型脱发;女性则以头顶部弥漫性稀疏为主,表现为发缝变宽但发际线保留。这种脱发区域与后枕部毛囊不受累的特点,是区别于其他类型脱发的关键。

相比之下,斑秃表现为突发性圆形或椭圆形脱发斑,边界清晰且脱发区皮肤光滑,常伴随拉发试验阳性(一次拉发脱落超过6根)。弥漫性斑秃虽与女性雄激素性脱发类似,但发病更快且无家族遗传倾向。休止期脱发则呈现整体头发密度下降,脱发均匀分布于全头皮,且发根常带有白色休止期球状结构。

遗传背景差异

遗传因素在雄激素性脱发中占据决定性地位。约60%的患者存在家族史,且遗传模式呈现多基因隐性特征。研究发现,携带5α-还原酶基因或雄激素受体基因突变者,毛囊对双氢睾酮(DHT)敏感性显著增加,这种遗传易感性是其他类型脱发所不具备的。

而斑秃的发病更多与自身免疫相关,约25%患者存在特异性HLA等位基因异常,与甲状腺疾病、白癜风等自身免疫性疾病存在共病现象。牵拉性脱发则完全由外力导致,与遗传因素无关。值得注意的是,女性雄激素性脱发患者中,约30%伴有高雄激素血症表现,如多囊卵巢综合征,这种内分泌紊乱特征在其他脱发类型中较少见。

激素作用机制

DHT对毛囊的靶向攻击是雄激素性脱发的核心机制。该激素通过缩短毛发生长期、诱导毛囊微小化,最终导致终毛向毳毛转化。临床检测可见脱发区毛囊密度降低至正常值的1/3,毛干直径缩小至40μm以下。这种激素-毛囊相互作用具有区域选择性,后枕部毛囊因缺乏5α-还原酶活性而免于受损。

其他类型脱发则呈现不同病理特征。斑秃患者毛囊周围可见淋巴细胞浸润,形成“感叹号发”;休止期脱发的毛囊周期同步化改变,但无结构破坏;瘢痕性脱发则表现为毛囊永久性纤维化。药物性脱发虽可能涉及激素途径,但停药后通常可逆,这与雄激素性脱发的进行性特征形成对比。

诊断鉴别手段

拉发试验是初筛的重要工具。雄激素性脱发患者拉发试验通常阴性(单次拉发脱落少于3根),而斑秃活动期、休止期脱发则呈阳性。结合头皮油腻度评估(雄激素脱发患者80%存在皮脂分泌亢进)可提高鉴别准确性。

毛囊检测仪可量化评估毛囊状态:雄激素性脱发区域毛囊密度低于80个/cm²,毳毛比例超过20%;斑秃可见黄点征、黑点征等特征性改变;瘢痕性脱发则显示毛囊开口消失。激素检测中,虽然70%雄激素性脱发患者血清雄激素水平正常,但局部DHT浓度检测具有诊断价值,该指标在其他脱发类型中无特异性升高。

病程演变规律

时间维度上的动态观察至关重要。雄激素性脱发呈渐进性发展,从发病到显著脱发通常经历5-10年,符合诺伍德分级(男性)或路德维希分级(女性)的典型演变规律。这种缓慢进展特点与斑秃的突发性、休止期脱发的3-6个月自限性形成鲜明对比。

治疗反应差异也可作为鉴别依据。米诺地尔对雄激素性脱发的有效率约50-85%,但对斑秃有效率不足30%;非那雄胺仅对雄激素性脱发有效。毛发移植术后,雄激素性脱发需要持续药物维持,而瘢痕性脱发移植后无需辅助治疗。

上一篇:雀巢婴儿奶粉是否易消化吸收适合混合喂养 下一篇:雅芳产品中的香料成分是否属于致敏高风险