青春痘后遗留的痘疤可分为哪几大类

青春痘作为常见的皮肤问题,其消退后遗留的疤痕往往成为困扰患者的长期难题。由于青春痘炎症的深度、个体体质差异以及治疗手段的不同,疤痕的形态和修复难度存在显著差异。了解不同类型的痘疤特征,不仅是科学护理的基础,更是选择针对性治疗方案的关键。

形态学分类

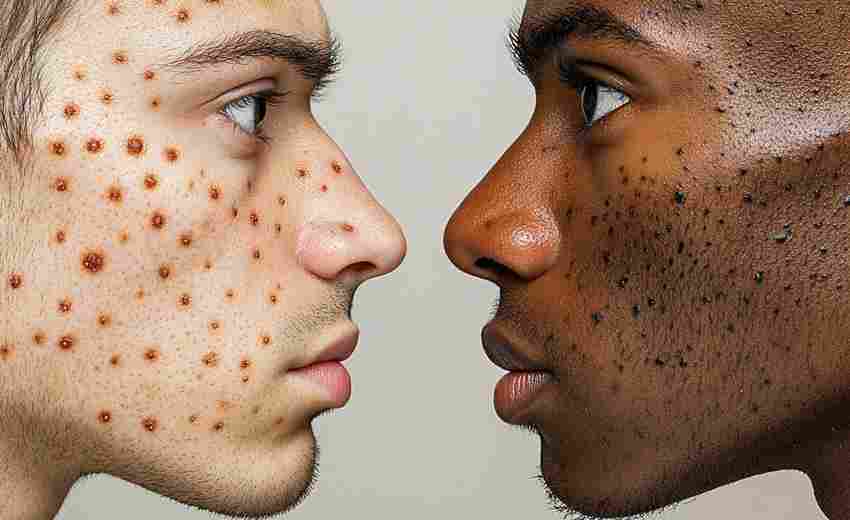

从皮肤表面特征来看,青春痘疤痕主要分为凹陷型、凸起型与色素型三大类。凹陷型疤痕表现为皮肤表面向下塌陷,形成类似月球表面的不规则凹坑,常见于炎症破坏真皮胶原蛋白的案例。根据凹陷形态差异,可细分为冰锥型(V型凹陷,直径小于2mm且深度显著)、车厢型(边缘陡峭的方形凹陷)及碾压型(浅表大面积凹陷)。这类疤痕的形成与毛囊破裂后真皮层纤维化萎缩密切相关,尤其外力挤压会加剧组织损伤。

凸起型疤痕则呈现反向特征,表现为红色或褐色的隆起斑块。其中增生性疤痕局限在原始损伤范围内,而瘢痕疙瘩(俗称蟹足肿)会向周围健康皮肤侵袭性生长,其病理基础是成纤维细胞过度活跃导致的胶原异常堆积。这类疤痕多见于下颌、胸背等张力较大部位,具有遗传易感性。

色素型疤痕属于假性疤痕范畴,主要表现为表皮层的颜色改变。红色痘印源于炎症引发的毛细血管扩张,黑色痘印则是黑色素细胞受刺激后的色素沉积。虽然这类印记多数可随时间淡化,但紫外线暴露或反复炎症会延长消退周期,甚至转化为永久性色斑。

病理机制差异

真皮层损伤程度直接决定疤痕类型。当青春痘炎症仅波及表皮层时,基底层细胞可通过再生修复,通常仅遗留暂时性色素沉着。但深达网状层的炎症会破坏胶原支架,导致修复过程中无法产生足够支撑结构,从而形成凹陷。临床数据显示,约60%的凹陷疤痕源于囊肿型痤疮,其脓液侵蚀深度超过2mm。

炎症介质的释放模式影响疤痕发展方向。TNF-α、IL-6等促炎因子在急性期过度表达,会激活金属蛋白酶(MMPs)分解胶原,而修复后期若TIMP(金属蛋白酶抑制物)水平失衡,则会阻碍胶原重建。这种动态平衡的破坏解释了为何相同严重程度的痤疮可能产生截然不同的疤痕类型。

个体修复能力的生物学差异不容忽视。携带特定HLA基因型的人群,其成纤维细胞对TGF-β信号通路的敏感性增强,导致胶原合成速率提高3-5倍,这正是瘢痕疙瘩高发于特定人群的分子基础。表皮干细胞库的储备量差异,也决定了皮肤再生修复的质量。

临床表现特征

不同疤痕的时间演化轨迹具有诊断价值。红色痘印多在痤疮消退后1-3个月内逐渐变淡,若持续超过6个月未改善,则提示可能存在微血管结构异常。黑色素沉积通常滞后出现,紫外线暴露会加速酪氨酸酶活性,使色素消退周期延长至12-18个月。

触诊检查可辅助鉴别真性疤痕。凹陷型疤痕触感柔软且边界清晰,按压时可见周围皮肤弹性回缩;而增生性疤痕质地坚硬,表面温度常高于周边皮肤0.5-1℃。瘢痕疙瘩特有的"浸润性边缘",可通过皮肤镜观察到树突状延伸特征。

治疗反应差异体现了病理本质区别。点阵激光对凹陷型疤痕有效率可达70%,但对瘢痕疙瘩可能引发报复性增生。局部注射糖皮质激素可使80%的增生性疤痕体积缩小50%以上,但对陈旧性色素沉着几乎无效。这种治疗特异性证实了疤痕分类的临床必要性。

通过多维度解析痘疤的形成机制与表现特征,不仅为患者提供了自我评估的参考框架,更重要的是指导临床采取分层干预策略。从光电治疗到生物制剂,从化学剥脱到手术矫正,精准的疤痕分类始终是疗效保障的基石。

上一篇:青春期学生党如何选择安全去黑头产品 下一篇:青春痘患者需要忌口哪些食物