频繁敷面膜对红血丝患者有哪些负面影响

在护肤领域,面膜常被视为“急救神器”,尤其对干燥、敏感的皮肤而言,高频次使用似乎能快速缓解缺水问题。对于红血丝患者而言,频繁敷面膜的行为如同一把双刃剑——短暂的补水效果背后,可能暗藏角质层受损、炎症加重等长期隐患。这类人群的皮肤屏障本就薄弱,不当护理极易导致毛细血管扩张问题恶化。

屏障功能进一步削弱

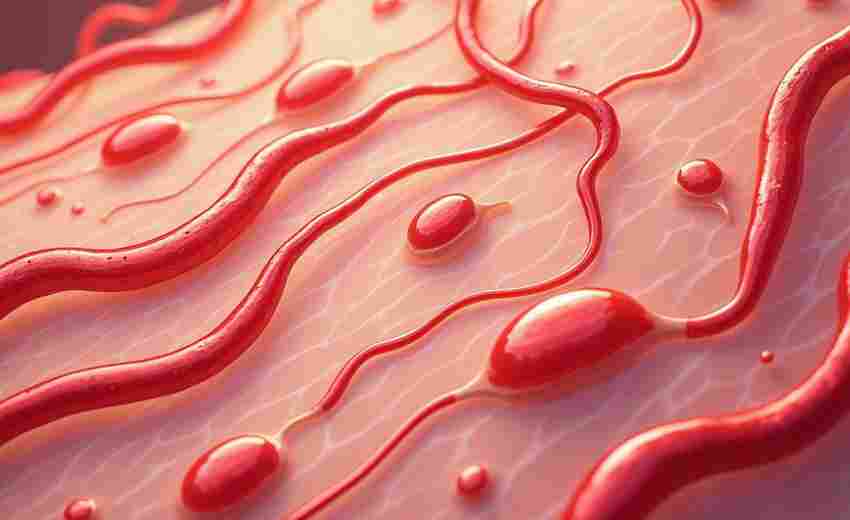

皮肤屏障由角质层和皮脂膜构成,其完整性直接影响对外界刺激的抵御能力。红血丝患者的角质层厚度通常只有正常皮肤的1/3-1/2,频繁敷面膜(尤其单次超过15分钟)会导致表皮细胞过度水合,细胞间隙增大,原本紧密排列的角质结构变得松散。研究显示,每周敷面膜超过3次时,皮肤经表皮失水率(TEWL)显著升高,屏障修复速度下降40%。

部分面膜中的促渗剂成分(如丙二醇、酒精)会加速这一破坏过程。例如,睡眠面膜宣称的“整夜滋养”特性,实际导致封闭环境下皮肤长时间浸泡在湿润环境中,表皮细胞膨胀后更易受摩擦损伤。临床案例中发现,连续使用睡眠面膜7天的患者,角质层含水量虽短暂提升,但屏障功能评分却降低至基线水平的60%。

炎症反应持续加剧

红血丝本质上是真皮层毛细血管异常扩张的炎症表现。频繁敷面膜可能通过两种机制加重炎症:其一,面膜中防腐剂(如苯氧乙醇)、香精等刺激成分直接激活TRPV-1受体,引发神经源性炎症;其二,水合作用导致肥大细胞释放组胺,血管通透性增加,形成“敷后泛红加重”的恶性循环。

韩国皮肤科学会2024年发布的报告指出,含有水杨酸、果酸的面膜即使浓度低于1%,在屏障受损的皮肤上仍会引发接触性皮炎的概率高达32%。更隐蔽的风险在于,部分“医用冷敷贴”宣称的镇静效果实则为糖皮质激素的短期作用,这类成分虽能快速退红,但长期使用将导致毛细血管壁萎缩,最终形成顽固性红斑。

角质代谢紊乱失衡

健康皮肤的角质代谢周期为28天,而红血丝患者这一周期往往缩短至14-18天。高频敷面膜(尤其是撕拉式、泥膜类产品)会加速不成熟角质细胞的脱落,使表皮层陷入“新生—脱落”的紊乱状态。日本学者在《临床皮肤病学》杂志的实验证实,每周使用撕拉面膜2次的受试者,其角质层脂质含量较对照组减少27%,且修复周期延长至6周。

这种代谢失衡还表现为皮肤锁水能力下降。尽管补水面膜能短暂提升含水量,但频繁使用会抑制皮肤自身分泌天然保湿因子(NMF)的能力。数据显示,连续28天每天敷面膜的志愿者,停止使用后皮肤含水量在72小时内骤降60%,较护理前更低。

微循环系统负荷过载

红血丝的形成与毛细血管壁弹性纤维退化密切相关。当面膜液温度过低(如冷藏面膜)或过高时,温度骤变会刺激血管剧烈收缩-扩张。英国皮肤基金会的研究表明,这种反复的温度刺激可使毛细血管扩张程度增加15%-20%,且恢复期延长3倍。

部分宣称“收缩毛孔”的面膜添加了酒精、薄荷醇等成分,虽能产生即时紧致感,实则通过麻痹血管运动神经实现短暂效果。长期使用这类产品会降低血管自我调节能力,使面部长期处于“应激性潮红”状态。激光治疗前的病例统计显示,过度依赖面膜的患者术后红斑消退时间平均延长22天。

上一篇:频繁恢复出厂设置对电脑硬件有哪些潜在影响 下一篇:频繁跳槽对职业稳定性有哪些潜在危害