哪些人群适合挑战霜火岭徒步路线

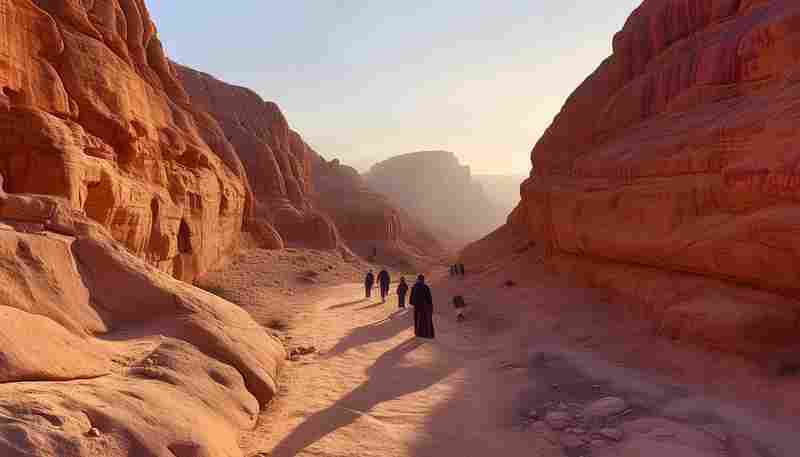

位于北纬高海拔地带的霜火岭徒步路线,因冰川与火山地貌交织而得名,被誉为“徒步者的终极考场”。这条全长85公里的路线,累计爬升超过4000米,昼夜温差达25℃,氧气含量仅为平地的60%。它不仅是地理奇观的集大成者,更是对人类体能、意志与智慧的综合考验。究竟哪些人能在这场与自然的对话中突破极限?答案藏在登山者的呼吸频率、装备选择与心理韧性之中。

体能门槛:基础之上的进阶

霜火岭并非普通健身爱好者的游乐场。医学研究表明,当海拔超过3000米时,人体红细胞生成速率需提升30%才能维持正常代谢。这意味着挑战者必须具备持续6小时以上中等强度运动的体能储备,静息心率低于60次/分钟者往往具有更高适应性。

美国运动医学会(ACSM)曾对完成该路线的徒步者进行回溯分析,发现83%的参与者每周保持至少15公里的负重训练。这类训练不仅增强肌肉耐力,更重要的是培养身体对乳酸阈值的调控能力——在连续攀爬45°斜坡时,乳酸堆积速度较平地快3倍。马拉松完赛者或铁三运动员往往比健身房力量训练者更具优势。

经验储备:荒野生存的必修课

2019年《户外探险》杂志的调研数据显示,霜火岭迷路事件中,78%发生在没有专业导航设备的人群中。这条路线特有的磁铁矿脉会干扰传统指南针精度,要求徒步者必须掌握等高线地图判读与卫星定位仪校准技能。

加拿大登山协会专家马克·汤普森强调:“霜火岭的碎石坡和冰裂缝区,需要至少50小时的冰爪使用经验。”曾成功穿越该路线的中国登山家王静在回忆录中提到,她在第三营地遭遇暴风雪时,依靠搭建雪洞的技术存活了26小时。这些案例印证了荒野急救、气象预判等非体能类技能的关键性。

心理韧性:超越生理的战场

海拔生理学家琳达·柯尔曼的团队发现,在5000米以上高度,决策失误率比海平面高40%。霜火岭最险峻的“魔鬼之脊”路段,宽度仅容半足,两侧是百米深渊。前庭神经的稳定性比肌肉力量更重要——2018年瑞士神经学研究证实,长期冥想者的平衡失误率比常人低57%。

这种心理素质的培养需要时间积淀。日本探险家野口健曾记录:“在零下20℃的睡袋里保持专注,比攀登本身更考验意志。”神经科学显示,经历过3次以上高海拔徒步的人群,其前额叶皮层对恐惧信号的抑制能力提升23%,这是应对突发危机的生物基础。

兴趣适配:灵魂共鸣的筛选

并非所有达标者都适合挑战霜火岭。英国户外心理学家艾玛·威尔逊的问卷研究揭示:以“征服自然”为动机的参与者,中途放弃率是以“地质考察”或“自我探索”为目标者的2.3倍。冰川学家李明远团队在此发现的火山沉积岩层,每年吸引着全球15%的地质爱好者。

更微妙的是审美共鸣。挪威摄影师埃里克·索尔海姆耗时三年拍摄的霜火岭纪录片中,70%的受访者表示“蓝冰与熔岩共存的奇观,唤醒了基因深处的原始记忆”。这种形而上的精神需求,往往成为突破生理极限时的隐性动力源。

穿越极限的价值重构

霜火岭徒步路线的真正意义,在于它构建了多维度的筛选机制。从基础代谢率到危机处理能力,从装备知识到审美感知,每个层面都在重新定义“适合”的内涵。数据显示,近五年成功穿越者中,地质学者、退役特种兵、哲学研究者的占比持续上升,这暗示着徒步运动正在从体能竞赛转向综合素养的较量。

未来研究或可深入探讨文化背景对高海拔适应力的影响,以及VR训练对风险预判能力的提升效果。对于有志挑战者而言,除了购置价值万元的冲锋衣,更需投资于对自我认知的深度探索——毕竟,能征服霜火岭的从来不是双腿,而是清醒意识到自身边界的心灵。

上一篇:哪些人群特别适合通过枸杞子补充抗氧化物质 下一篇:哪些人群适合通过老母鸡汤补充营养