商场停业后消费者如何维护自身权益

当一家商场因经营不善、资金链断裂或其他原因突然停业时,消费者往往成为最直接的受害者:预付卡无法使用、商品售后服务中断、未兑现的会员权益化为泡影……面对这类事件,消费者如何在法律框架内有效维护自身权益,成为亟待解决的现实问题。这不仅关乎个体利益,更涉及市场秩序的稳定与公平。

法律依据与合同凭证

消费者维权的第一步是明确法律依据。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十三条,经营者以预收款方式提供商品或服务的,若未按约定履行义务,消费者有权要求退回预付款。《民法典》第五百七十七条明确,合同一方不履行义务时,另一方有权要求赔偿损失。

具体操作中,消费者需保留所有与商场交易的凭证,包括购物小票、电子支付记录、会员协议等。例如,2021年上海某商场停业纠纷中,多名消费者因保存了完整的预付卡充值记录,最终通过诉讼成功追回款项。律师李明指出,“凭证的完整性直接影响维权成功率,缺乏证据可能导致诉求被驳回”。

预付卡消费纠纷处理

预付卡是商场停业后最常见的纠纷领域。消费者需优先联系机构或商场管理方,要求退款或转移剩余金额至其他分店。若对方拒绝配合,可向当地商务部门投诉。以北京市为例,2022年数据显示,商务局受理的预付卡投诉中,76%通过行政调解达成和解。

对于预付卡金额较大的情况,消费者可考虑通过民事诉讼主张权益。中国消费者协会曾发布案例:某健身房停业后,30名会员联合起诉,法院判决经营者返还剩余款项并支付利息。这一案例表明,集体诉讼能显著降低个体维权成本。

集体行动与第三方介入

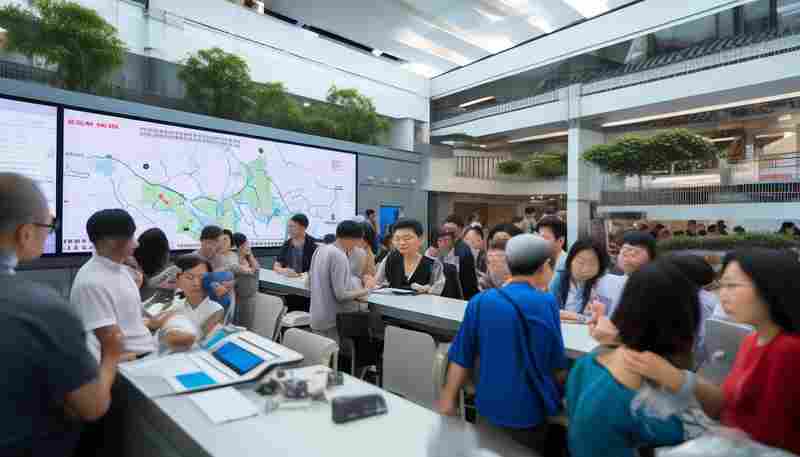

在商场停业涉及大规模消费者权益受损时,集体维权更具效率。消费者可通过社交媒体组建维权群,汇总证据后委托律师发起集体诉讼。2020年杭州某商场停业事件中,500余名消费者通过集体诉讼,最终获得超过80%的预付款返还。

第三方机构的介入也至关重要。消费者协会、市场监管部门及行业调解组织能提供专业支持。例如,深圳市消委会推出的“预付式消费监管平台”,通过资金存管机制降低商家跑路风险。此类模式已被多地借鉴,成为防范消费风险的有效工具。

信息披露与风险防范

商场停业前的经营异常往往有迹可循。消费者应关注商家的信用公示信息,通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业是否被列入经营异常名录。留意商家是否频繁更换供应商、延迟发放员工工资等信号。

专家建议建立预付消费的风险评估机制。中国人民大学法学院教授刘俊海提出,“可借鉴新加坡模式,要求企业按预收金额比例缴纳保证金,作为消费者权益保障基金”。这种制度设计能从源头减少商家恶意停业的可能性。

心理调适与长期关注

维权过程中,消费者常面临时间成本高、程序复杂等压力。心理专家建议,可通过法律咨询明确维权路径,避免因情绪化行为导致二次损失。关注部门发布的债权申报公告,及时登记合法权益。

从长远看,消费者需提升风险意识,避免大额预付消费。市场监管总局2023年发布的《预付式消费指引》强调,单用途预付卡金额不应超过5000元。这一规定为消费者划定了安全边界。

总结与展望

商场停业引发的消费维权不仅是法律问题,更是社会治理的试金石。通过完善立法、强化监管、推动集体诉讼制度优化,方能构建更安全的消费环境。未来研究可聚焦于区域性消费保障基金的设立,以及区块链技术在预付卡资金监管中的应用。唯有形成多方共治格局,消费者权益保护才能真正落到实处。

上一篇:商场停业后商户品牌形象受损如何重建 下一篇:商场消防通道设计宽度标准有哪些规定