嘴上长泡与口腔感染的病因差异是什么

当嘴唇边缘突然冒出灼痛的水泡,或是口腔黏膜出现红肿溃烂时,人们常将这些症状笼统归咎于“上火”或“感染”。看似相似的口腔健康问题,实则隐藏着截然不同的病因机制。唇疱疹与口腔感染虽同属黏膜病变,但致病因素、病程发展及干预手段均存在显著差异。深入理解两者的病因差异,不仅能帮助公众科学应对症状,还能为临床诊疗提供精准依据。

病原体来源不同

唇疱疹:病毒潜伏的周期性爆发

唇疱疹主要由单纯疱疹病毒I型(HSV-1)感染引起。该病毒通过直接接触传播,初次感染后常潜伏于三叉神经节内,当宿主免疫力下降时重新激活,沿神经轴突迁移至皮肤黏膜交界处,引发复发性水疱。研究表明,约67%的全球人口携带HSV-1病毒,但仅20%-40%的感染者会反复出现唇疱疹症状。

口腔感染:细菌与真菌的侵袭

口腔感染则多由细菌(如链球菌、葡萄球菌)或真菌(如白色念珠菌)引发。例如,急性坏死性溃疡性龈炎与梭杆菌、螺旋体等厌氧菌群失衡相关;而口腔念珠菌病则常见于免疫抑制患者。一项针对口腔溃疡患者的微生物分析显示,细菌感染占比达58%,真菌感染占22%,病毒仅占15%。

诱因与环境差异

唇疱疹的触发机制

唇疱疹的复发与生理或心理应激密切相关。紫外线照射、创伤、激素波动(如月经周期)均可激活潜伏病毒。哈佛医学院的临床观察发现,长期压力状态下,患者复发频率提高3倍以上。某些食物(如坚果、巧克力)中的精氨酸可能促进病毒复制,而赖氨酸则具有抑制作用。

口腔感染的风险因素

口腔感染更易受局部环境改变影响。不良义齿佩戴、龋齿、唾液分泌减少(如干燥综合征)会破坏黏膜屏障,为病原体定植创造条件。日本学者发现,吸烟者口腔厌氧菌含量是非吸烟者的4倍,这解释了吸烟人群口腔感染高发的原因。

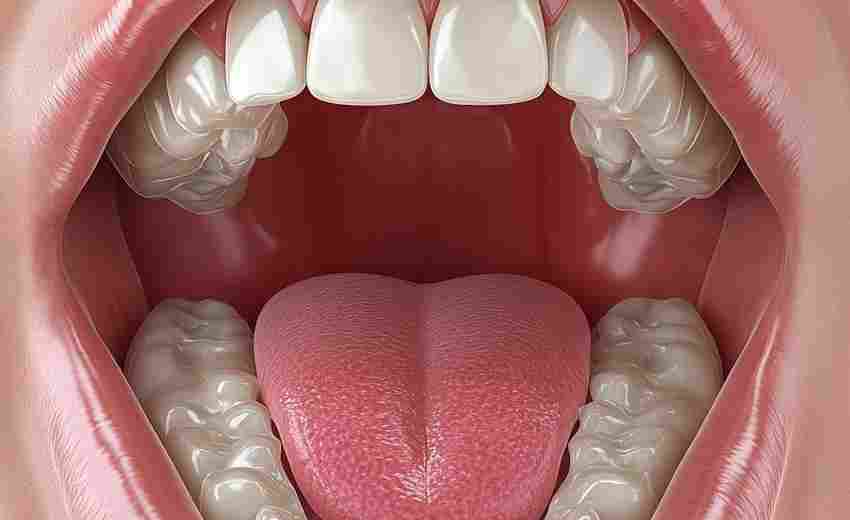

症状与病程区别

唇疱疹的典型表现

病毒性唇疱疹以成簇水疱为特征,常伴烧灼感,7-10天内自愈。水疱破裂后形成黄色结痂,但极少造成深层组织损伤。值得注意的是,病毒可在无症状排毒期通过唾液传播,这增加了防控难度。

口腔感染的复杂表征

细菌性口腔感染多表现为界限不清的红肿、化脓或坏死灶,如未及时治疗可能引发蜂窝织炎。念珠菌感染则呈现白色伪膜或红斑样病变。英国口腔医学杂志报道,深部口腔感染患者中,12%会继发全身性败血症,凸显及时干预的重要性。

治疗路径分化

抗病物的精准干预

针对HSV-1感染,阿昔洛韦等核苷类似物能特异性抑制病毒DNA聚合酶。研究表明,发病48小时内使用外用喷昔洛韦,可将愈合时间缩短1.8天。而对于频繁复发者(年发作≥6次),长期低剂量伐昔洛韦可将复发率降低78%。

抗生素与抗菌策略

细菌性口腔感染需根据药敏结果选用抗生素,如甲硝唑针对厌氧菌感染。真菌感染则依赖氟康唑等抗真菌药物。最新《口腔医学指南》强调,对于非感染性溃疡(如复发性阿弗他溃疡),盲目使用抗生素反而可能加重菌群紊乱。

预防策略对比

阻断病毒传播链

HSV-1的预防重在切断接触传播。美国CDC建议避免共享餐具、唇部化妆品,紫外线强烈时使用含氧化锌的唇膏。血清学检测显示,接种实验性HSV疫苗可使中和抗体滴度提高4倍,但尚未进入临床阶段。

口腔微生态调控

维持口腔菌群平衡是预防感染的关键。含氯己定的漱口水可减少致病菌生物膜形成,而益生菌制剂(如罗伊氏乳杆菌)能竞争性抑制念珠菌黏附。瑞典长达10年的队列研究证实,每日使用牙线者口腔感染风险降低41%。

从病毒潜伏机制到细菌定植规律,唇疱疹与口腔感染的病因差异映射出人体免疫系统与微生物相互作用的复杂性。明确两者在病原体、诱因及干预手段上的分野,有助于实现精准防治。未来研究需进一步揭示HSV-1再激活的分子开关,以及口腔菌群-宿主互作的调控网络。公众应提升健康素养,区分病症本质,避免将抗菌药物泛化使用,医疗机构则需加强快速病原检测能力建设。唯有如此,才能在口腔健康领域实现从症状控制到病因根治的跨越。

上一篇:嘴上起泡可以涂抹哪些抗生素类软膏 下一篇:嘴上长泡是否需要立即就医